Teníamos catorce o quince años. No sabíamos nada y sabíamos muchas cosas de la vida. Algunas mejor que no. Teníamos que callarnos, lo que pasaba en casa quedaba en casa. La madre que lloraba cuando volvía de trabajar: hoy faltaban dos más. Eran los mejores de la clase, decía, blanca como una sábana blanca. Y también: “no lo repitas”. Mi padre nos miraba, cada tanto esa mirada quedaba vacía. Apretábamos los dientes y el nudo en la garganta: hombres armados en cualquier esquina, hoy estás, mañana no. Los tiroteos cuando apenas caía el sol. Vivíamos en una casa en el centro, con puertas ventanas grandes que daban a un cantero sobre la calle: todo el día y la noche las persianas bajas, nos habían enseñado a volcar la mesa para improvisar un parapeto y hacer cuerpo a tierra. Mi mamá también lloraba porque la habían echado del trabajo por dar a leer poesía de autores franceses, al parecer comunistas (Breton, Eluard, Artaud). Practicamos la conversación menuda y el ‘no me acuerdo’ bajo la mirada, entre vigilante y asustada, de los mayores.

En abril de 1982 el de dibujo (¿un militar retirado? ¿un cartógrafo del ejército?) nos había hecho recortar el perfil de Malvinas, pegarlo sobre una bandera, ensobrar chocolates. Ahora mi mamá lloraba y se sobresaltaba cada vez que sonaba el timbre: miedo de que llamaran a mi hermano a filas, la juventud seguía siendo diezmada. En junio sabíamos que no: ni islas, ni bandera, ni chocolate. Pero había habido figuritas del Mundial hacía unos años. Ahora había recitales de rock (el rock nacional como una marca de identidad, ¿un alfajor de dulce de leche?). ¡Y el festival B.A. Rock ’82 en Obras otra vez! En esa confusión algo se estaba gestando, como bailar y cantar y hasta gritar, pensar en mañana.

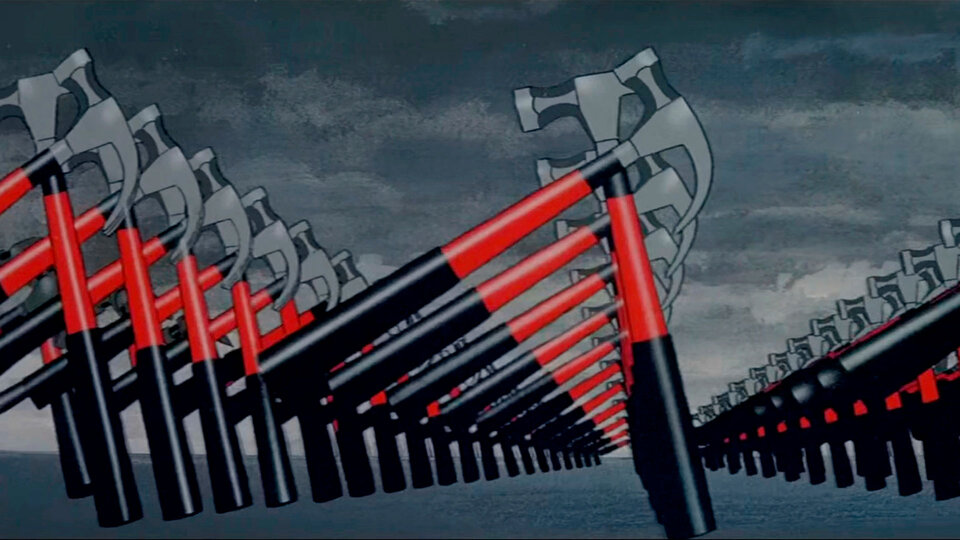

No sé cómo, a fin de año un grupo de compañeras (pero sin ningún compañerismo, una o dos amigas) fuimos a parar al cine. Entramos mintiendo la edad, tal vez la más nerd se quería hacer la moderna. Y ahí supimos lo que sabíamos sin saber. En la pantalla, color y música, una poesía de la bronca y la tristeza. Una pared que parece inexpugnable, una madre que ahoga, unos seres sin cara que siguen a un líder cruel y delirante. Y sobre todo eso que habíamos vivido cada día de nuestras vidas: la escuela del silencio, la marcha al paso, el dedo que señala. Una máquina de destruir el corazón, el pensamiento, el deseo, el imperativo tanático que había que cortar antes de que fuera demasiado tarde.

El cine estaba lleno, otros chicos y chicas como nosotras. Las butacas vibraban. Los dibujos nos saltaban a los ojos, el rojo inundaba la retina. Nadie hablaba. Cada imagen, cada tema, iba directo y al fondo. Salimos enmudecidas, pero ahora no de prohibición, sino de certeza: solo había que encontrar el modo de abrir la boca, alguien más sentía lo que yo estaba sintiendo. No importaba si era Europa o Argentina, no importaba si era la Segunda Guerra o la Dictadura cívico-militar: había sonidos colores y palabras para decir basta.

En el verano la vi otra vez, en Mar del Plata y con mi hermano. La emoción no decaía, se multiplicaba. Y había recitales gratuitos en las playas del sur reformadas por los milicos: Gieco (bronca y fe), Porchetto (pero, Madre, ¿qué está pasando acá?), Rubén Rada, Alejandro Lerner, Raúl Baglietto. Estaban por llegar los dinosaurios de Charly, estaba desde antes la canción de Alicia en el país de lo siniestro. La escuchaba a repetición, intentaba cantarla, y la cantaría muchos años después para acunar a mis hijos, parte de la memoria corporal.

Teníamos catorce o quince años, esperábamos algo diferente del mundo, de los que nos rodeaban: pensábamos, ahora con fuerza y con palabras, cómo vivir, qué hacer, para no ser otro ladrillo en la pared, si había una puerta, o cómo horadar el muro. Tal vez el amor, tal vez les amigues; el rock, el arte, la poesía. Y la política. En el ’83 todo era una promesa: octubre y las elecciones, la asunción en diciembre. El Luna de Charly en el ’83.

Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura, con la democracia. Crecimos y creímos, Pink Floyd seguía sonando. Jean François Casanovas hacía su espectáculo de transformismo con el sonido de “Money”. Pasaron cosas, terminaron los ’80 y llegaron los cómodamente atontados ’90, con el susurro hipnótico de la máquina de contar dinero como música de fondo. Siguieron pasando cosas.

No sé cuántas veces más vi la película en estos años, creo que es la que más veces vi y escuché y vibré. Después con mis hijos. Siempre el impacto fue el mismo, o tal vez más profundo. Ahora, cuando escuché algunos temas en el show de Roger Waters con un hijo deslumbrado, porque supo, él también: el rock es poder decir, es el aguante y bailar hasta que te duele el cuerpo y seguir bailando, es no querer dejar de intentar romper el muro, es rogar que no caigamos en un adormecimiento confortable, es el grito de Munch, es el sonido que te atraviesa, el color que explota en tu retina, es la poesía que te taladra lo que pensaste y lo que vas a pensar, es el cuerpo en ese estallido de la fiesta que se hace entre todos y en la cancha o en la plaza.

Aunque aún los que te quieren vayan y vengan del otro lado de la pared, ese día supe lo que sabía sin saberlo, ese día me fue dicho lo que iba a venir sin que me diera cuenta, ese día me atravesó la poesía como música del sentir-pensar-decir.

Esta tarde llueve, leí el diario, estoy desanimada y por eso voy a volver a ver The Wall, ¿querés verla conmigo? Yo te invito.

Anahí Mallol nació en La Plata en 1968. Es poeta, traductora y ensayista. Publicó doce libros de poemas. También dos libros de ensayos sobre poetas argentinos. Colaboró en Diario de poesía, formó parte del comité editorial del sello Siesta y de la revista Extra. Actualmente publica ensayos en Otra parte, da clases en la carrera de Artes de la Escritura de la Universidad Nacional de las Artes y también coordina talleres privados.