Mis padres se divorciaron en 1994 y mi viejo se fue a vivir al consultorio. Durante algunos meses, junto a mi hermano, lo acompañamos a ver departamentos. En esos viajes en auto, nos contó la historia de Alien. El relato se iba hilando y seccionando en diferentes viajes, dentro de posibles nuevos departamentos, cenas y almuerzos, con ciertos cliffhangers, y muletillas de mi padre como el asunto es que o cuestión qué. Mi viejo nos contaba cuando la había visto por primera vez en el cine, a fines de los años '70; también que la comentaba con sus compañeros en el hospital. Yo intentaba imaginar la escena: ¿De qué habrían hablado? Qué les había interesado más, qué cosas no les habían gustado. Llegó un punto en que conocía tan bien la historia de la película que yo también la contaba: a mis amigos, en los recreos del colegio, sentados en la escalera. Relatar esa historia me causaba un placer inmenso y, también, era mi propia versión de la película, una adaptación del relato oral que tenía incorporado. Cuando finalmente la vi ya era mi película favorita.

Tres años después, en 1997, mi padre viajó por primera vez a Europa y me trajo una agenda con espiral negro de H. R. Giger, el artista plástico suizo responsable del universo alien de la película. Me gustaba tanto la agenda que no quería escribir en ella. Yo tenía 11 años y era consciente de que no tenía mucho para decir, ni anotaciones tan importantes como para arruinar las imágenes que traía la agenda. Una sola vez escribí algo, en un cuadrado pequeño. Poco tiempo después lo borré con liquid paper y nunca más escribí allí.

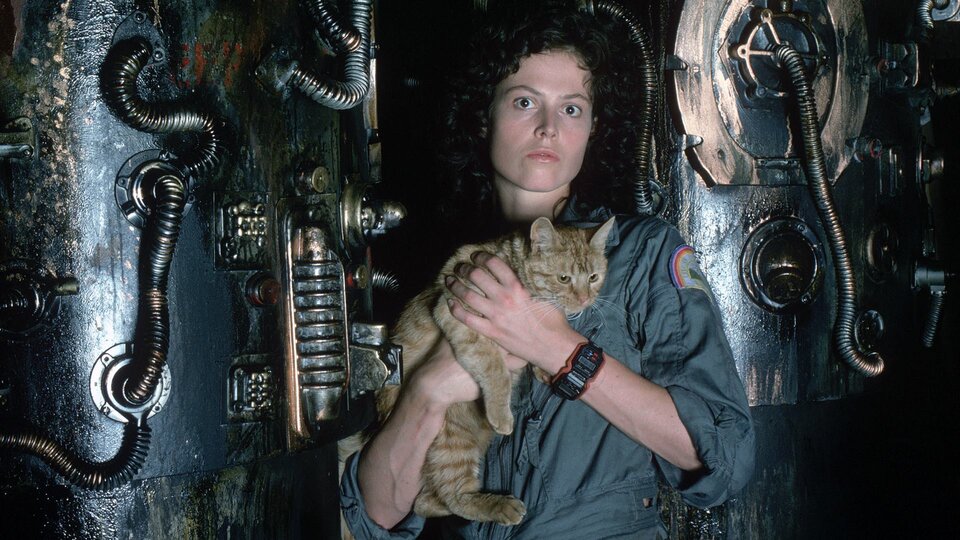

Lo que más recuerdo de la película son los sonidos del Nostromo –la nave de carga que los siete tripulantes hacen volar por el espacio– las luces, los escapes de gas o aire, las puertas automáticas, el gato Jones, la escritura de Madre reflejada en un casco. El space jockey con el pecho reventado en su nave espacial con forma de herradura. También algunas preguntas: ¿De dónde viene el viento que recorre la nave? ¿Cómo puede llover dentro de la sala de máquinas? Y los créditos iniciales, donde el título –realmente un título perfecto–, se va formando con pequeñas rayitas; no sabemos todavía qué dice, vamos descubriendo esa única palabra lentamente, en medio de una bruma estelar.

Ahora yo soy padre y por lo tanto, mi padre, abuelo. Y estoy con mi hijo Boris en Venado Tuerto, en un hotel sobre una ruta doble mano, ancha y sin casas. Únicamente grandes comercios vinculados al agro: maquinarias, plantas procesadoras de granos, no es un camino pensado para personas, tiene otra escala, como esas grandes autopistas en Los Ángeles donde ni siquiera hay veredas. El sol ya está bajo y suave, son las seis de la tarde y salimos de la pileta. Atravesamos el lobby del hotel y llegamos a un comedor rectangular; de un lado puras ventanas que miran hacia el estacionamiento y la ruta, del otro, cientos de cuadros con fotos, menúes y diplomas que el hotel –o tal vez su dueño– recibió a lo largo del tiempo. Hay una sola persona sentada frente a una bandeja con una ensalada y una taza de té. Es una mujer de casi noventa años. Nos quedamos de pie con Boris mirándola unos segundos hasta que él dice "Hola", la señora nos mira y sonríe, nos acercamos. Nos cuenta que es la viuda del dueño del hotel. Boris corretea por el comedor y se divierte apoyando la cara sobre los vidrios, la señora disfruta el juego, le hace gestos con las manos y también me dice: "Vengo al hotel para no estar sola en casa". Boris vuelve y ella le ofrece un grisín.

Le pregunto a Boris: "¿Cuántos años vas a cumplir?", en seguida responde: "Dos" y hace la mímica de soplar las velitas de una torta. La señora vuelve a sonreír y tal vez piensa en la cantidad de tiempo que los separa. Aparece una moza y le deja un pastillero sobre la bandeja. La señora mueve con el tenedor una hoja de lechuga traslúcida por el vinagre, no parece tener hambre, simplemente le gusta estar en su hotel. Le digo a Boris que volvamos a la pileta, mientras caminamos, la señora le dice: "No te pierdas". Me pregunto cuánto falta para poder ver Alien con Boris, también pienso si la disfrutará tanto como yo. Y si ese disfrute tuvo que ver con el relato oral previo, una entrada en calor con la historia de la película.

Años después de ser vendida, la casa de mi infancia fue transformada en una mueblería. Varias veces pasé por la puerta y no era fácil descubrir su forma anterior, la fachada que yo conocía tan bien. Una día le pedí al encargado entrar y recorrer el local. Mi viejo me contó infinidad de veces la historia de cuando compraron la casa, las miles de horas que tuvo que trabajar para juntar el dinero necesario, el esfuerzo que realizaron en esa época junto a mi madre con un bebé recién nacido. Por ese relato tan propio del Siglo XX –el ascenso social, la casa propia y la posibilidad de todo eso a partir del esfuerzo personal– es que me sorprendió tanto que a mi viejo no le genere casi nada el hecho de que esa casa haya sido transformada en mueblería. Me pregunto entonces, si cuando Boris vea Alien, va a sentir esa conexión o si le resultará indiferente; qué difícil es lograr que otra persona, aún un padre o un hijo, conecten de la misma forma que uno con algo. No hay nada más extraño que los afectos. O, tal vez, lo realmente extraño sea ser padre.

Antes de la llegada de Boris, mi vínculo con Alien siguió –muchos años después de haberla visto por primera vez– en el Malba, donde trabajé como ayudante de proyectorista. Siempre había visto la película en VHS, nunca en cine. Hasta que proyectamos una copia 16 MM Scope con subtítulos en sueco o noruego. No recuerdo si la vi desde la cabina o en la sala. Es probable que haya bajado por la escalera lateral, abierto la puerta pesada que da a los cortinados de la entrada y después silenciosamente me haya sentado en alguna butaca de la última fila. Viendo desde ahí las cabezas de los espectadores recortadas por la luz del proyector y en la pantalla un primer plano de Harry Dean Stanton sudando en la sala de máquinas del Nostromo, siendo emboscado por el Alien para cerrar la escena en un plano del gato Jones mirando todo y siendo sus ojos también un espejo de aquello que no podemos terminar de entender.

Pavlo Chernov nació en Buenos Aires, en 1985. Es productor cinematográfico y docente universitario. Graduado de la Universidad del Cine, donde es profesor desde 2009. También dictó clases en la UNTREF y la EICTV (San Antonio de los Baños, Cuba). Colaboró con Hernán Musaluppi en la escritura del libro El cine y lo que queda de mí (2012), y publicó artículos en diferentes medios. Como productor cuenta con más de quince años de experiencia y sus películas han tenido amplia participación en festivales internacionales de cine. En 2023 publicó el libro Es solo una película: El cine según Martín Rejtman, coescrito con Fernando Krapp, editado por La Crujía.