Cómo vino la foto

“Fue poeta, editor de revistas, traductor, periodista, ensayista, comunicador, publicista, conductor de radio, meditador, sangha, gestor de encuentros y muchas cosas más”. Todo eso fue Miguel Grinberg, según lo presenta Juan Carlos Kreimer en un texto que acompaña una indispensable muestra que testimonia otra de esas “muchas cosas más” que supo realizar el autor de libros como el canónico Cómo vino la mano, y las recordadas revistas Eco Contemporáneo y Mutantia. Rock que me hiciste bien es el título de la primera exposición que despliega el trabajo fotográfico de Grinberg que, además de haber estado ahí y escribirlo, también lo fotografió. Con curaduría de Daniel Amiano y Paula Salischiker, se podrá visitar hasta el domingo 29 en Naesqui, un flamante café, librería y centro cultural ubicado frente a la plaza 25 de Agosto de Villa Ortúzar, en una vieja casa recuperada. Una esquina que podría haber sido edificio, pero no: hoy hospeda cursos, presentaciones de libros y muestras como ésta de Grinberg, que lleva un subtítulo que es su mejor resumen: Fotografías del rock de los setenta. Desde las paredes de la amplia habitación que ocupa el primer piso de Naesqui, donde se realizan las charlas y talleres, observan Luis Alberto Spinetta, Charly García, Miguel Abuelo y siguen las firmas. Todas fotos históricas, algunas de ellas icónicas, otras que ven la luz por primera vez para esta muestra. Por ejemplo, las de la primera formación de Pescado Rabioso o la de Billy Bond sobre el escenario del Luna Park cuando dijo “Rompan todo” son un clásico. Pero de esa noche también se puede ver el testimonio inédito de lo que sucedió después: el público saltando las vallas, y la imagen de un sonriente Claudio Gabis abrazando su guitarra, mientras alrededor se desarrolla el caos. Todo eso y mucho más en Naesqui, Charlone 1400: martes, jueves y viernes, de 10 a 17; domingo de 17 a 20.

Plegarias no atendidas

Daishin Kontani es monje sintoísta. Y también, pronosticador del tiempo certificado. Es probable que este dato haya pesado al momento de ser elegido para estar al frente de Kisho Jinja, el único santuario de Japón dedicado al clima. Ubicado en Tokio, específicamente el barrio de Koenji (una zona cool, reconocida por sus bares y salas de música en vivo), el templo ha dejado de ser un lugar de peregrinación casual para convertirse en un lugar donde la gente se dirige a las divinidades de la naturaleza con un fin muy específico: que se calmen, que dejen de azotar al mundo con temperaturas extremas, tifones y lluvias arrasadoras. Con amabilidad, Kontani le explica a la gente que la culpa no es del chancho sino de quien le da de comer (esas no son las palabras exactas pero sí el sentido). “En los últimos años, Japón ha sufrido un aumento de inundaciones y desplazamientos de tierra provocados por lluvias intensas y fuertes”, afirma Kontani, que enseña meteorología a futuros meteorólogos. “Creo que cada vez hay más fieles que rezan para que la situación se calme un poco y que eligen el santuario para hacerlo”, explica. Se dice que Yagokoro Omoikaneno Mikoto, una de las deidades del santuario, controla ocho fenómenos meteorológicos, entre ellos el cielo soleado, la lluvia y los truenos. Por eso, muchos visitantes escriben sus plegarias en tablitas votivas de madera. Si hasta hace un tiempo, pedían que no llueva el día de su casamiento, ahora piden que al mundo no se lo coma la furia de la naturaleza.

La dura supervivencia

Un niño se encuentra con un jarrón de terracota. Los separan milenios: el jarrón tiene 3500 años y el niño, apenas cuatro. Pero por obra y gracia del destino, se encuentran uno frente al otro. Al niño no le importa la longevidad del jarrón, su prosapia, su valor simbólico. Al niño solo le importa lo obvio: ver qué tiene el jarrón adentro. Así que se acerca, lo toca, se encarama para mirar adentro de ese ojo ciego que tiene el jarrón a modo de boca. Y el jarrón se cae y estalla en mil pedazos. Esto es lo que pasó en el Reuben y Edith Hecht, un museo arqueológico ubicado en la ciudad de Haifa, en Israel. El jarrón pertenecía (sigue perteneciendo) a la Edad del Bronce, entre 2200 y 1500 a. C., y era un objeto raro justamente por encontrarse intacto hasta ahora. Según explicaron las autoridades a la BBC, se exhibía cerca de la entrada sin vidrio, ya que el museo cree que hay un “encanto especial” en mostrar hallazgos arqueológicos “sin obstrucciones”. El padre del niño, Alex, dijo que quedó “en shock” al ver a su hijo al lado del jarrón roto y que al principio pensó que no era su hijo “el que lo había hecho”. El Museo fue contemplativo con la situación: dijo que el chico ha sido invitado a volver a la exposición para una visita después del incidente. También se ha designado a un especialista en conservación para restaurar el objeto, que será devuelto a su lugar “en poco tiempo”. El museo insiste en mantener sus reliquias sin vidrio. Los jarrones sobrevivientes tiemblan.

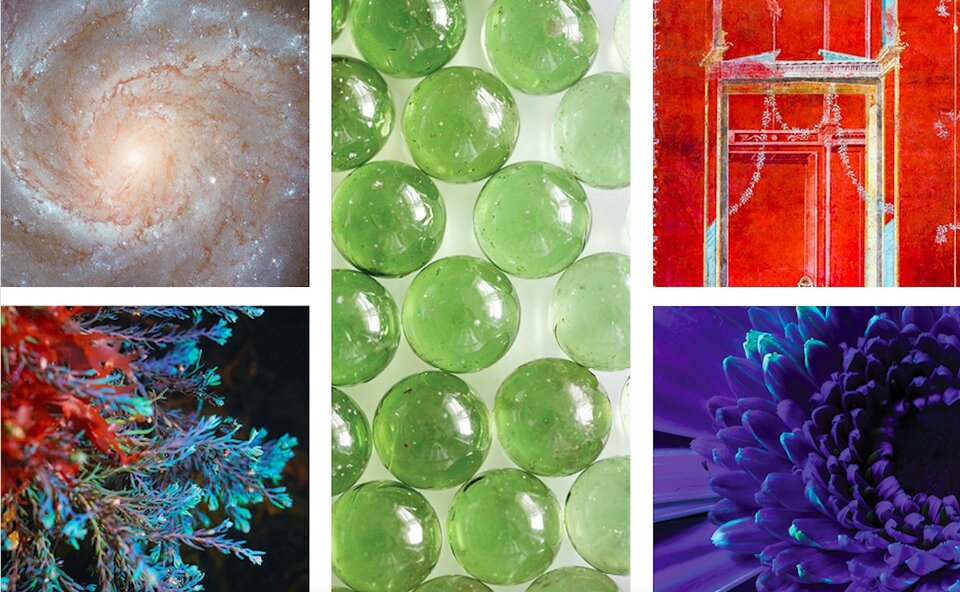

Te robaré un color

Quienes pensaban que el color predominante del universo es el azul o el anaranjado de los cielos al atardecer se llevaron cierta decepción al comprobar que el asunto es bastante más terroso. En un estudio de 2002, los astrónomos descubrieron que la luz que proviene de las galaxias (y de las estrellas que se encuentran en ellas), junto con todas las nubes visibles de gas y polvo del universo, al promediarla, produce un color marfil muy cercano al blanco. A este color lo llamaron “cosmic latte”. El color beige del universo se debe a que hay ligeramente más regiones que producen luz roja, amarilla y verde que regiones que producen luz azul. Sin embargo, si se toma como promedio todo el cielo, este color beige se diluye y parece casi negro, aunque no del todo. Ese es uno de los hallazgos que compila el libro The Universe in 100 Colors, una colaboración entre el educador científico Terry Mudge y el artista Tyler Thrasher que propone mirar nuestro entorno con más atención. Allí conviven, por ejemplo, el Landlord White (la pintura más producida en el mundo, ya que su color blanquecino oculta la suciedad de una manera que un blanco puro no lo hace) y el sofisticado “rosa suave” de la clorofila antigua, que los científicos sintetizaron en 2015 a partir de restos de microorganismos de miles de millones de años de antigüedad, constituyendo “el pigmento más antiguo de la Tierra”. El libro da cuenta de los muchos factores complejos que se combinan para crear la experiencia que percibimos como “color”: no solo las propiedades de la luz o el pigmento, sino también las condiciones mentales y la composición molecular de las superficies. “Escribirlo nos permite apreciar las cosas maravillosas que nos rodean y que damos por sentado: el color de la crisálida de una mariposa, el dorado del oro”, comenta Thrasher. Hay colores que existen por la percepción misma, como el Eigengrau, que es el nombre que se le da a lo que percibimos cuando no hay ninguna entrada de luz: no negro, sino un “gris oscuro, profundo y difuso” que nos permite (con suerte) distinguir a los depredadores. Otros son el resultado de experimentos científicos o de la industria, como el azul Yinmn o el violeta “sonoluminiscente”, un violeta creado por la energía que libera el sonido explosivo de pequeñas burbujas que colapsan en condiciones experimentales extremas. En tiempos tan oscuros, siempre es conveniente mirar con atención una vez más para comprobar el modo en que la belleza se sigue abriendo paso.