Loreto Garin Guzmán y Federico Zukerfeld atienden el llamado de Skype desde Holanda. Sus caritas pegadas en la pantalla contagian alegría a la distancia, aunque allá sea casi la noche, estén cansados de trabajar todo el día y en el fragor de la charla se les pase el horario de cierre del supermercado. Es un poco ridículo hacer la entrevista por Internet con dos argentinos que hasta hace pocos días estaban en Buenos Aires, pero así es la vida de los artistas. Ahora están en Holanda, haciendo una residencia para el museo Van Abbe de Eindhoven, en un programa que tiene lugar en el psiquiátrico de la pequeña ciudad. “Nos parecemos más a los pacientes que a los directores” dice Loreto en broma, pero hay que conocer la historia de ese colectivo para darse cuenta que por las cosas que han hecho, no es una afirmación tan alejada de la realidad.

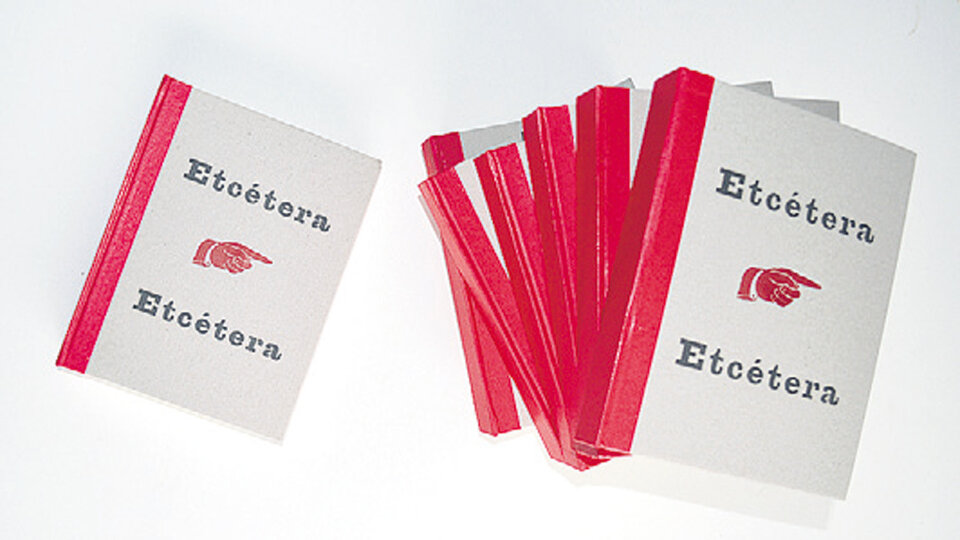

Ellos son los últimos miembros activos de Etcétera, la reserva moral como quien dice, de un colectivo que se mantuvo activo durante más de diez años cobrando las formas más disimiles: hapennigs surrealistas, performances en marchas, okupaciones zen, escraches festivos, espionaje artístico, poesía como contrapublicidad en panfletos, intervenciones en ferias multitudinarias y también muestras consagratorias en museos de Argentina y el mundo. Y de todo eso da cuenta el hermoso libro que lleva el nombre del grupo, 300 páginas y tapas duras de edición artesanal, algo entre lo bello y lo cartonero que se asoma por la pantalla. La tarea es contar una historia que no puede verse en ningún lado, que está compuesta de hechos efímeros, acciones fugaces, materiales perecederos, sucesos artísticos que fueron cubiertos por los cronistas de sociedad en los medios y que llegaron a las páginas de cultura muchos años más tarde y previa consagración del otro lado del océano.

Una década –entre 1997 y 2007–funcionando como colectivo flexible, con miembros como Loreto y Federico que estuvieron siempre, otros fueron y vinieron, algunos estaban solo para los actos y después desaparecían, pero entre idas y vueltas por el grupo pasaron: Federico Langer “Aguja”, Antonio O’Higgins “Checha”, Luciana Romano, Malena Villarino, Hernán del Pozo, Patricio Delgado, Hormiga Marita, Gabriela Morando, Carlos Uriarte “el Stone”, Alberto Valenzuela “Tito”, Guadalupe Romero, Leopoldo Tiseira “Polo”, David Acevedo “Barrabás”, Ezequiel Monteros “Mota”, Nancy Garin, Ariel Devincenzo, Cristian Forte, Daniel Malnatti, Mariano Gómez Moreno ( Perro), Eluney Caputto, Cristóbal Berru y Pablo Infantidis.

Ahora Etcétera sigue existiendo pero de un modo más amplio y ubicuo. Hoy son la célula central, la fundadora de otro movimiento mucho más grande: La Internacional Errorista. Nada menos que un Ismo. Allí conspiran, confabulan, crean y reflexionan con otros grupos del mundo, pensadores de la talla del italiano Franco Berardi (Bifo), historiadores, hip-hoperos, prensa y hasta con diseñadores de videojuegos erroristas, todo esto a escala global. Y planean acciones que cada tanto los ponen en marcha, como aquella mítica en la que dispararon con armas de papel a George W. Bush en Mar del Plata y casi son enviados en una capsula meteórica directamente a Guantánamo. Pero afortunadamente esto no pasó.

EL FANTASMA DE LA IMPRENTA

En el principio estaba el escenario noventista porteño, tan poco contenedor para adolescentes con inquietudes sociales y artísticas, tan propicio para la rebeldía. Como cuenta Loreto: “Los primeros miembros del colectivo éramos como trece. Nos conocimos en la calle, en el año 97. Éramos parte de un under, una onda muy copada que se daba entre el Obelisco, la Plaza Francia y el lado B del Centro Cultural San Martín. Nos juntábamos en lecturas de poesía por el centro, una zona donde se mezclaban artistas, poetas, rockeros y hasta vagabundos y rateros. Éramos muy chiquitos: teníamos entre 17 y 20 años. Algunos ni habían terminado el secundario. Federico se había metido a estudiar títeres en Avellaneda, otros estaban por entrar en el conservatorio de teatro, yo me había venido de Chile ese año donde estudiaba Bellas Artes.” Federico suma, a esta descripción inicial: “Nos formamos con un perfil antiacadémico. Diría un poco marginal, no como algo peyorativo, pero era más bien lumpen.” Ese origen callejero se mantuvo en su creación y marcó un rumbo. “Ese era un tiempo en que empezaban a hacerse cosas con Photoshop y nosotros no teníamos ni computadora. Nos erotizábamos más con la modernidad que con la posmodernidad. En nuestros sueños idílicos estaba Breton, Artaud, Baudelaire, William Blake, esa corriente oscura y maldita. Y no era lo que estaba de moda, la verdad. Pero no éramos del estilo del arte light, de la poesía brillantina. Nos interesaba una poesía más de una verborragia desesperada, desbocada. Muy de fin de milenio, viéndolo a la distancia.”

Fue así que empezaron a experimentar colectivamente el deseo de formar un grupo. Los unía la necesidad de ser parte de un movimiento que les permitiera interactuar en diferentes escenarios sociales. Llevar el arte a las calles, a los contextos de conflicto, así como también desplazar esos conflictos a espacios reservados para lo artístico, donde misteriosamente permanecían silenciados. Así nace Etcétera, como la voluntad de forjar una identidad en un grupito de adolescentes que no encajaban con el contexto y eso desencajado, justamente, era lo que iba a salir a la superficie de sus acciones.

Hay un hecho fundante en el origen del grupo. La toma por accidente –error o azar objetivo–de la antigua imprenta tipográfica donde había vivido y trabajado el diseñador y luego miembro del movimiento surrealista francés Juan Andralis (1928-1994), que funcionó como base de operaciones, laboratorio autodidacta y experimentación hacia la construcción de un lenguaje del grupo a lo largo de cuatro años. Ellos la ocuparon creyéndola deshabitada y fue como abrir una benevolente caja de Pandora. Allí había funcionado la imprenta y tres editoriales desde los años ‘70 hasta los ‘90: Insurrexit, El Archibrazo y Argonauta. En esas mismas habitaciones se habían editado Diálogo entre un Sacerdote y un Moribundo del Marqués de Sade, La Imaginación al Poder, manifiestos del mayo francés de 1968, Carta a los Poderes de Artaud, entre otros cientos de libros. Además de las publicaciones también encontraron extraños objetos, maniquíes, animales disecados, especias culinarias, máscaras y disfraces. Todo ese material añejo que aparecía y también el espíritu oscuro, delirante y libertario que ahí se respiraba fue durante aquel tiempo el alimento del grupo. Ocupar una casa, habitarla artísticamente y unir en ese mismo gesto el arte y la vida: “En ese momento se hablaba del fin de la historia y de las ideologías, todo eso nos caía muy mal. Estábamos un poco asqueados de los valores del neoliberalismo y ese mismo rechazo nos hizo ligarnos a la negación. Fue como si hubiéramos dicho: Todo esto, este proceso posmoderno lo vamos a negar. Y vamos a abrazar lo moderno. La bandera de ese momento del colectivo era el esqueleto de un pez, estábamos abanderando el surrealismo, diciendo esto no ha muerto, o su cadáver nos interesa vivo.”

TEATRO DE ESCRACHE

Al mismo tiempo, el grupo empieza a foguearse en happenings todos los domingos y a pensar sus apariciones públicas. Una de las primeras intervenciones fue en la marcha por la muerte por Walter Bulacio, donde hicieron una acción llamada Desnudo frente a la impunidad en la que uno de ellos recibía con el cuerpo muy quieto un baldazo de pintura roja. Era claro que la calle era el lugar donde se pensaban para actuar: “Teníamos la sensación de estar perdiendo el espacio público, por eso mismo salimos de nuestro taller, de las lecturas, a irrumpir directamente a la calle. Llevar el arte y la política a la calle misma. Había un clima de represión, estaban los edictos policiales. Empezaba a crearse una necesidad de defender el espacio público. Estaban los jubilados frente al Congreso, los docentes ocupando una carpa. Todo ese descontento social no estaba tanto en el ámbito del arte. O si, pero en espacios cerrados, o íntimos. “ dice Loreto. Y Federico suma: “Nosotros queríamos ser parte de algo. Con los partidos no calzábamos tanto porque había una bajada de línea muy fuerte, tenían una idea de eficacia y nosotros queríamos experimentar.”

La oportunidad llegó cuando se enteraron por los diarios de una práctica que recién nacía: los escraches de HIJOS. Estos comenzaron a realizarse entre fines de 1997 y principios de 1998. Se trataba de señalamientos en las casas que vivían los represores (médicos, torturadores, militares) que estaban libres, para que los vecinos del barrio los reconocieran, buscando generar conciencia y repudio social. Los Etcétera decidieron acercarse inmediatamente a la agrupación, con la que sentían cercanía desde distintos aspectos: tenían edades parecidas, varios venían con una carga familiar similar, sus padres habían estado en el exilio, o tenían familiares desaparecidos. “Los veíamos en las fotos o en la tele y eran chicos medio rollingas o punks o futboleros. Todos de nuestra generación. Y a los escraches iban con música. Fuimos a una reunión que era en Familiares. Nos presentamos y nos dijeron conversen con ellos que también son artistas: eran la murga Los verdes de Montserrat y el grupo GAC (grupo de arte callejero) y empezamos a pensar juntos estrategias posibles. Curtíamos algo que era un poco didáctico y un poco provocador, medio Bertolt Brecht.”, dice Federico. Y Loreto agrega: “Los artistas cumplíamos muchos roles. Para nosotros fue como un laboratorio de política. Llevábamos ideas, se hacía un brainstorming, luego se aprobaba o no. ¡Muchas veces fuimos amonestados! Es que siempre tuvimos un humor muy negro. Fue una experiencia muy bonita porque fue aprender a hacer política en común, juntos. Desde la prueba y el error, todo el tiempo. Hacíamos hasta espionaje juntos, íbamos disfrazados a espiar a estos tipos porque ya no tenían las mismas caras de las fotos que teníamos en los archivos.”

¿Y qué hacían? Los Etcétera por ejemplo, pequeñas obritas de teatro con disfraces sacados de la casa de Andralis, donde se dispersaba la atención de la gente que se acumulaba, incluidos los efectivos policiales que intentaban resguardar el domicilio. Mientras, el grupo GAC colocaba su señalética referida al represor escrachado, y finalmente todos hacían llover sobre el domicilio decenas de bombuchas rellenas con tinta roja al calor de los bombos y platillos de la murga. Previamente circulaban panfletos donde se instaba a los vecinos a la concurrencia, con un texto que imitaba las participaciones a cumpleaños infantiles: ¡¡Hoy me toca a mi!! Te invito a mi escrache el día 4 de septiembre (…) Esperando tu presencia, seguramente yo estaré escondido debajo de mi cama. Norberto Atilio Bianco, asesino suelto. Así fueron visitando las casas de Etchecolatz, Galtieri y otras negras figuras de nuestra historia.

Loreto reflexiona: “Ahora que lo vemos siendo adultos ¡era terrible! porque éramos pibes que corríamos muchos riesgos para buscar justicia. Había un abandono absoluto del Estado. Pero en ese momento lo veíamos desde un lugar festivo. Era un modo de hacer política desde el afecto. Y en ese sentido, no dista mucho lo que es la política de lo que es el arte. Cuando nos iba bien, cuando salía una nota en el diario o venía un cineasta a filmar los escraches, estábamos todo chochos, para nosotros era una fiesta.”

BUENOS AIRES SE DUERME

Toda la iconografía moderna, que venía de la casa de Andralis encontró una primera plasmación en este Teatro de Escrache. El panfleto, la bandera, el megáfono, las máscaras, hicieron su aparición ahí, en una estética que se había macerado en el Teatro Antonin Artaud, improvisado en la misma Imprenta surrealista. Otras acciones de los Etcétera fueron directamente en marchas: Explotar, el 24 de marzo del 2000, con perfectas dinamitas que contenían adentro poemas. O Las bodas de plata, para el festejo del vigésimo quinto aniversario del Golpe, en el que actuaron un casamiento entre un performer militar como el novio y otro vestido de Fernando de la Rúa como la novia.

Pero no solo en las marchas les interesaba poner el cuerpo, eran muchos los escenarios posibles para la lucha. Se decidieron entonces a meter el conflicto y revolver el avispero en la misma esfera del arte, porque allí también se manifestaba –¡y cómo!– el neoliberalismo dominante. En el comienzo del nuevo milenio los Etcétera realizaron distintas performances críticas a la industria cultural, al arte masivo que se imponía en mega eventos públicos y privados como ArteBA, Buenos Aires No Duerme, o la Feria del Libro. Empezaron a hacer contraferias, en las que utilizaban panfletos y volantes poéticos, performances variables, e intervenciones urbanas.

La primera fue Libro Libre en 1999 en la puerta de la Feria del Libro, donde regalaban libros, disfrazados como paladines de la cultura libre. Ese mismo año comenzó la célebre ArteBiene, que emplazaron en la entrada de la mega feria anual de las galerías de arte, y que contó con varias ediciones. Vestidos con sus atuendos más elegantes, forzando unos gestos protocolares que no tenían, atendieron un puesto con grabados, dibujos y objetos realizados por ellos mismos. La idea no era vender, de hecho, cuando quisieron comprarles su famosa escultura El niño globalizado (un niño desnutrido pidiendo dinero con un globo en la panza), dijeron que no estaba a la venta.

La feria se hizo varios años, al punto que se convirtió casi en la cuota de incorrección que los artistas y los galeristas toleraban y hasta esperaban, como para contrarrestar el clima de compra-venta que se imponía en la feria oficial. Aprovechando ese éxito, en el 2003 la acción de Etcétera consistió en una junta de firmas para apoyar una próxima edición de esa contraferia de la que tenían una pequeña maqueta, proponiéndoles a los artistas participar en distintos stands. Por supuesto, no tenían en sus planes realizarla. Sin embargo consiguieron sumar adeptos: “Firmaron Noé, Ferrari, Alonso, fue genial, ver todas esas firmas juntas en una hoja, se convierte en una obra”, se ríe Federico. “Y ahí pasó algo increíble. El último día estábamos guardando las cosas y se nos acercó un señor todo trajeado. Nos pidió tener una reunión. Fuimos a una oficina en la Rural súper lujosa, creo que fue la primera vez que vi un Nespresso en mi vida. Nos ofrecieron un montón de plata para que hiciéramos ArteBiene el año siguiente. Ellos estaban enojados con ArteBa, porque aparentemente no declaraba todas las ventas que hacía. Nos ofreció una cifra ridícula, cuatro ceros y en dólares. Nos miramos dos segundos y dijimos que no. El tipo no podía creer, nos decía ¿están seguros? Pero para nosotros fue mucha felicidad decir que no. Nos fuimos riendo y llorando también de perdernos tanta guita. Fue la última vez que hicimos ArteBiene, esa fue el cierre, la culminación. Había que irse justo antes de ser absorbido por el sistema.”

SE VIENE EL ESTALLIDO

Por supuesto que todo ese imaginario de acción e intervención directa, de performances impactante y fugaz, encontró su potencia, su escenario privilegiado, con los sucesos ocurridos a partir de diciembre de 2001. Al enfrentarse con la mayor crisis económica y social de la Argentina, con tiempos de verdadera urgencia, decidieron tomar medidas drásticas. Abandonaron la imprenta surrealista y desembarcaron con sus talleres en fábricas como IMPA y Brukman, tomadas por los trabajadores y en las asambleas populares que poblaban las plazas de Buenos Aires. Empezaron a acompañar artísticamente a los nuevos protagonistas de la historia, los afectados por la crisis económica: los movimientos sociales de trabajadores y de desocupados.

Durante esos años las obras de Etcétera se volvieron más masivas y participativas, se sumaron integrantes al colectivo, en una dinámica en donde cada semana se hacía una acción en el espacio público e intervenciones en los medios de comunicación. “El 2001 fue una gloria total para Etcétera. Algunas de las cosas que hicimos no podrían haber sucedido sin esa crisis de representación tan profunda. Cuando llegó ese momento en que se impuso el cuerpo colectivo en la calle, nosotros estabamos preparados. Hoy hay mucha performatividad en las marchas. Pero en ese entonces había poca utilización del cuerpo. Y para nosotros era un campo muy entretenido. Porque era un lugar incómodo. Riesgoso. Para los demás y también para nosotros.”

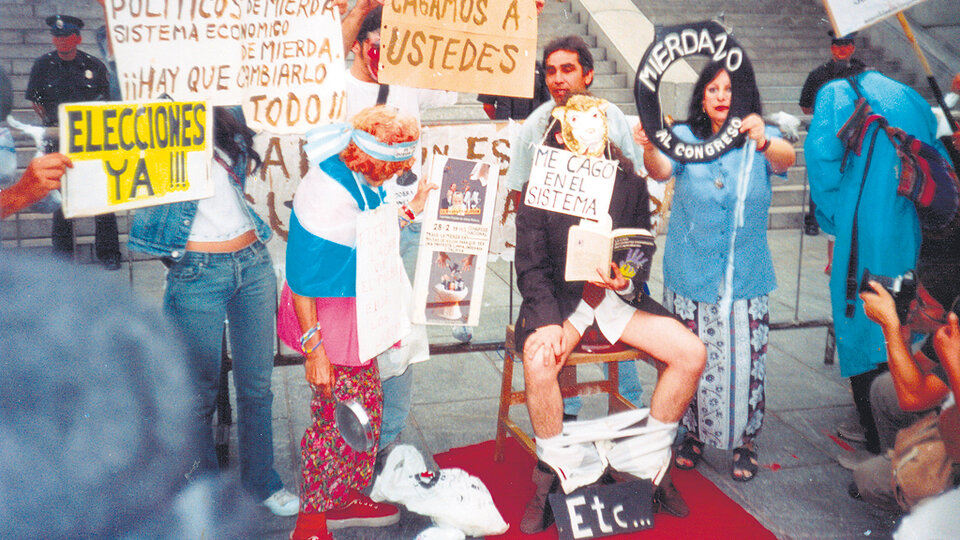

Sin duda la acción más rotunda y recordada de ese momento fue el Mierdazo. Corría febrero del 2002, y aun continuaban las retenciones bancarias de los ahorros del “corralito financiero”. La necesidad de expresión que producía la crisis en todos los órdenes de la vida cotidiana, sumada a “la retención” como metáfora de constipación, fue el detonante: “Fue una idea que trajeron Polo y Barrabás, dos miembros del grupo. La tesis era si en la calle se repetían las frases gobierno de mierda, los políticos nos cagan, bancos de mierda, había que realizar una acción que invirtiese el sentido literalmente. Cagarlos nosotros a ellos.”

La idea se debatió en la Asamblea Interbarrial donde se congregaban las asambleas de capital, espacio donde se llegaba a debatir doce horas seguidas. El llamado al Mierdazo Nacional fue propuesto y aprobado por una amplia mayoría. La convocatoria empezó a circular en mails y comunicados por todo el país. Si bien por un momento la acción pareció temblar por el reclamo del grupo de trabajadores de limpieza del Congreso, que aprobaban la iniciativa, pero no tener que ser ellos quienes iban a limpiarla, tras larga reflexión se llegó a un acuerdo: La caca sería llevada en bolsas de nylon. El jueves 28 de febrero, todos los medios cubrieron a manifestantes que con excrementos en mano marcharon por avenida Rivadavia. Se desenrolló una alfombra roja que conducía a un “trono” en las puertas del Congreso, frente al vallado policial. Se sumaron a la escenografía rollos de papel higiénico con la palabra Capitalismo, carteles pintados con materia fecal, pancartas realizadas con tapas de inodoro y las caras de algunos políticos. Checha, uno de los Etcétera fue el performer que defecó en el inodoro central, mientras leía un libro titulado “la crisis del sistema financiero global”. La acción fue un delirio dantesco: manifestantes orinando y defecado por doquier, mientras bolsas de caca eran arrojadas del otro lado de las vallas que conducían al Congreso de la Nación, bajo un cartel central que decía “Congresistas: ahora los cagamos a ustedes”.

UN ACTO VALE MÁS QUE MIL PALABRAS

Algo extraño que empezó a sucederles a los Etcétera fue que su trabajo empezó a llamar la atención del mundo del arte contemporáneo. Loreto dice: “En el sistema de las artes visuales se metieron a estudiar este tipo de práctica que nosotros hacíamos y que llamamos transdisciplinares o liminares, porque no son prácticas que estén definidas por las disciplinas tradicionales. Nosotros no sabemos si somos artistas plásticos, actores, poetas o performers. Nos definen los demás. Lo que sí definimos son ciertos códigos éticos y estéticos que manejamos.”

Ya en el 98 habían participado en una muestra en el Centro Cultural Recoleta llamada ¡A comer! Una indigestión poética, que era una denuncia desde la comicidad del hambre que se vivía en nuestro país. Una muestra-escrache que tuvo lugar en la sala más alejada al espacio central de exposición del CCR. Fue allí donde mostraron por primera vez la escultura Niño globalizado realizada con una técnica mixta que incluía papel maché, un globo y pelo humano. Entre otros objetos y propuestas interactivas que giraban en torno a la alimentación. A raíz de esa muestra conocieron al artista León Ferrari, con quien empatizaron y colaborarían en más de una ocasión. Al año siguiente hicieron Robo legal una muestra en Chile para la que imprimieron billetes falsos y los trasladaron en una valija que trajo más de un dilema en los aeropuertos, todo eso como parte de la obra. Y luego, organizada en 2003 y montada en 2004 Ex Argentina en el Museo Ludwig en Colonia, la exposición que puso a los Etcétera en el mundo del arte internacional.

Una de las preguntas que se hacen en el libro de Etcétera: “Cómo presentar y (no representar) las acciones e intervenciones realizadas en las calles al interior de las salas del museo, no como una mera documentación, sino como una nueva obra.” Esta pregunta se volvía particularmente acuciante cuando la muestra iba a ser en Europa y las prácticas podían ser reinscritas en lo marginal y alternativo o integrarse al discurso mainstream del establishment. En ese momento, fueron los artistas curadores Alice Creisher y Andreas Sikermann que los habían convocado a Alemania, quienes les dieron una devolución precisa: “El lenguaje de Etcétera tiene mucho de surrealista y dadaísta. Un lenguaje con el que nosotros tenemos bastante distancia histórica y nos preguntamos por qué funciona tanto en la Argentina. Hace poco creemos haber dado con el por qué: el surrealismo y el dadaísmo nacen de la Primera Guerra Mundial, como reacción a la destrucción de todos los contextos que daban sentido a la vida. No se podía pronunciar una frase sin que estuviese contaminada de guerra y capitalismo salvaje. Tal vez ahora exista una destrucción similar de los sentidos sociales, un escepticismo parecido, la misma burla a todos los sistemas de gobierno y sus encarnaciones formales. Ustedes hablan y actúan desde la necesidad de sustraerse al utilitarismo de una estética política, con el fin de mantener la independencia política de los métodos artísticos.” Algo de eso es y será siempre Etcétera.

A esa muestra siguieron otras colectivas con otros grupos y artistas del mundo: ¿Cómo queremos ser gobernados? en el MACBA de Barcelona, Collective Creativy en el museo Friedricianum en Kassel y más. Loreto se ríe: “Hubo muchas discusiones. Acá y allá. Hacer una muestra para los alemanes que son malos, blancos, colonos. Puede haber algo de eso, pero no todos son así. Aparte ¡nosotros somos internacionalistas! somos lo menos nacionalistas que hay. Fue todo un proceso súper interesante, formativo, aprendimos un montón. Conocimos artistas que hacían cosas parecidas que nosotros y nos enriqueció”. Volviendo al presente, Federico cuenta: “Hoy una chica de programación del Museo nos preguntaba cómo va a ser la performance con la gente del loquero. Y le decíamos: sorpresa. Ese factor sorpresa es lo más erótico para nosotros, no saber el desenlace. Y eso es lo que despierta más inquietud. Y es también como elige tu propia aventura: ¿Se venderán al sistema? Si - No. Estamos todo el tiempo en esa problemática, porque en realidad no hay forma de salir, de escaparse, no podemos irnos a una isla para siempre. Pero sí se puede hacer algo que sea crítico y provocador.”

Y estas problemáticas y preguntas sobre cómo permanecer incapturados, cómo mostrar lo fugaz y coyuntural, también aparecen cuando se trata de pensar un libro que cuente la historia del grupo. Loreto dice “Tardamos mucho en armarlo, porque lo escribimos durante un año y medio, y cuando lo dimos para leer nos decían ‘esto es aburridísimo, esto no es Etcétera’. Tenían razón, parecía una tesis hecha por un investigador de la Universidad. Era muy frío. Tuvimos que empezar a escribirlo de nuevo.” Y Federico agrega: “Cuando quisimos traducirlos nos encontramos con la dificultad de explicar la magnitud de los hechos sociales que ocurrían al mismo tiempo de nuestras prácticas. Pero lo hicimos para contar nuestra historia con nuestra voz. Ponernos donde queremos estar.”

EL FIN Y EL PRINCIPIO DEL ERROR

Mientras tanto, un paulatino proceso de normalización política y social en Argentina comenzaba a hacerse evidente. En 2006 se realizó en el Palais de Glace de Buenos Aires la muestra colectiva La normalidad que funcionó como el cierre de todo un ciclo para el grupo. Y en el 2007, para sus diez años, la muestra antológica en el Centro Cultural Recoleta Etcétera, etcétera. Federico reflexiona: “Para un grupo como Etcétera, los primeros años de kirchnerismo fueron raros. Muchas de las demandas que teníamos fueron satisfechas. ¡Que se abran los juicios! se abrieron los juicios. ¡Que se expropie la Esma! se expropia la Esma. Algunos miembros del grupo se radicalizaron y se fueron con los piqueteros, otros apoyaron a Néstor y Cristina y se metieron directamente en política. Hubo una maduración general.”

El colectivo iba mutando y un hecho marcó el fin y un nuevo comienzo a la vez. El nacimiento de La Internacional Errorista. Se formó en 2005 al calor de la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, donde iba a ser discutido el tratado de libre comercio del ALCA con la presencia de George Bush. Estaban investigando qué iban a hacer allá, trabajando con el estereotipo del enemigo terrorista. Era la época de la guerra de Irak. En la televisión se veían ataques aéreos como ilusorios fuegos artificiales y algún spot de gente saltando con Kaláshnikov en las manos. “Al mismo tiempo los piqueteros estaban a full y esas imágenes similares de caras tapadas se veían en Baires. Estábamos analizando esa estética, esa imagen y la manera en que los medios la criminalizaban y los volvían terroristas. Nos reuníamos en La Tribu, cada uno preparaba algo. Con Etcétera no queríamos decir qué íbamos a hacer, estábamos paranoicos porque empezamos a actuar como hacían realmente los terroristas: desde el vestuario hasta comportamientos y modos de comunicación. Entonces uno de los chicos del grupo, Ezequiel Mota, llegó con un pen drive en el que había un texto que había laburado para la marcha, se llamaba Terrorismo y teatro. Pero cuando abrió el Word decía Teatro y Errorismo. Y nos volvimos locos. Habíamos creado un Ismo.” En un momento en que todo está asociado a éxito, la presión del trabajo, la propuesta era, justamente, reivindicar el error.

Con una bandera gigante que tenía inscripto la palabra Erroristas, participaron de las marchas de los militantes antiglobales, comandados espiritualmente por Hugo Chávez, encabezados por Diego Maradona y secundados por Manu Chau y Emir Kusturica. La respuesta no tardó en llegar: hubo represión, balas de goma y gases lacrimógenos. Pese a todo, los erroristas esa noche se fueron a dormir satisfechos. Habían podido marchar y el ALCA estaba agonizando.

Pero lo más extraño ocurrió el último día. Decidieron ir a filmar una película ficticia llamada operación BANG en la playa, ya que aun contaban con un bote inflable, vestuarios y unos fusiles que habían hecho de cartón y fotocopias. Comenzaron la simulación del rodaje registrados por cámaras propias y ajenas cuando el cielo fue surcado por dos helicópteros Black Hawk del ejército de EE.UU. El comandante errorista no dudó: ‘Vamos a apuntarles’, dijo. Segundos después pasó muy cerca un estruendoso avión, a quién también dispararon con sus armas poéticas. Solo que en el avión iba…. George Bush. Apenas unos minutos más tarde los rodeó la policía y les pidió que arrojaran las armas, a lo que los performers contestaron “Pero esto... ¡es un error!”

Loreto se ríe al recordar el episodio. Y cuenta, desde Holanda: “Tenemos entendido que en 2018 hay un encuentro del G20 en Buenos Aires. Estamos muy contentos, no porque nosotros vayamos a hacer algún tipo de acción... necesariamente.” Más risas. “¡Pero pueden llegar a surgir nuevos Ismos! Y esperamos que no tengan la T.” Queda planteada la esperanza.

En el mes de diciembre el libro Etcétera será distribuido en librerías, hasta entonces se consigue en Hiedra (Guevara 202) y en la librería de la Fundación PROA.