En su corta vida Joseph Roth escribió con la facundia de los grandes narradores del siglo XIX, pero limando, desollando toda adiposidad, “desgrasando” (la expresión es de Cocteau aplicada a la música de Satie) el cuerpo del relato para poner en valor músculos y nervios. Y sin embargo, cuánta materia de ficción digna de Balzac, de Dickens, peripecias, personajes secundarios, observaciones de conducta, un lirismo que asoma entre luces y colores y olores de la estación del año, viven en novelas que rara vez superan las doscientas páginas.

El periodismo de la época fue su escuela. El feuilleton de la sección cultural en la prensa de lengua alemana acogía artículos de costumbres, observaciones de actualidad, notas de lectura, crónicas de viaje. Importaba la concisión, sí, pero no se prescindía del súbito destello de una metáfora, de la resonancia de la palabra. Alfred Polgar fue su modelo. Recibía en la redacción de Der Neue Tag las colaboraciones del joven cronista con un afectuoso “aquí nos llega otra caligráfica obra maestra de Roth”. En 1935, ya consagrado, Roth publicó su gratitud hacia quien reconocía como su maestro; pocos años más tarde, en su homenaje fúnebre, Polgar escribiría: “Nunca el artista Roth sacrificó en aras del arte lo que era natural en él. Tenía todo lo legítimo del escritor: el don de observación, la imaginación, el humor, el ojo más sensible, la honestidad del que no escribe nada que no corresponda a la verdad tal como él la ve, la piensa o la sueña”.

La abundancia no mereció en su momento el respeto de los paladares finos. De Dickens se decía que cobraba por renglón, leyenda que se demostró falsa; Balzac, en Francia, sufría el estigma de ser medido con la prosa de arte de Flaubert. Muchas de las novelas de Roth fueron publicadas por entregas, ya en la prensa austríaca o alemana, aun por los editores holandeses del exilio, antes de aparecer como libro. Roth se consideraba un artesano de la narración y evitaba frecuentar a los que llamaba “pensadores”: Ernst Bloch, Hermann Broch, Walter Benjamin. Atracción de opuestos, tenía buen trato con Musil, a pesar de que le irritaba la reiteración del hallazgo humorístico para denominar Kakania al Imperio por las iniciales de “imperial y real” (Kaiserlich und Königich) en El hombre sin atributos. El Imperio era para Roth un territorio de límites lejanos, la convivencia de naciones e idiomas; para Musil, un segmento de la sociedad vienesa. Musil elogió en Job “un momento de poesía”: Mendel Singer ve a su hija salir de un trigal abrazada a un cosaco y corre sin aliento a la sinagoga para rezar. Menos reticente, Joseph Brodsky iba a decir que en cada página de Roth hay un poema.

La correspondencia de Roth acumula testimonios de sus apuros económicos, siempre dependiente de la novela inconclusa que aún exige unos meses de trabajo, de las tres semanas de fondos que le quedan para sobrevivir. “Recapitulo lo escrito, un promedio de ocho horas diarias desde que Hitler llegó al poder: una novela fallida (Tarabas), pero de todos modos un libro por derecho propio, tres relatos muy logrados (“Jefe de estación Fallmerayer”, “El busto del emperador”, “El triunfo de la belleza”), El Anticristo, la mitad de una novela en curso de redacción (Los cien días) y treinta y cuatro artículos. Y en medio de todo eso, enfermedad, traición, pobreza” (carta a Stefan Zweig, 28 de septiembre, 1934).

Sin embargo, en ese trabajo a destajo, inevitablemente desparejo, prevalecen correspondencias sutiles, afinidad de temas, de sentimiento, aun la paradójica concordancia: en Los cien días, el emperador asume el ocaso de su gloria evocando el estoicismo de Job... En los años malditos que separaron las llamadas guerras mundiales, años que marcaron indelebles su desarraigo, Roth fue deslizándose casi insensiblemente hacia el papel del narrador legendario y abordó la densidad propia de la novela como el cuentista oral transmite la historia heredada, que otros repetirán: “La extraña historia del jefe de estación austríaco Adam Fallmerayer merece sin duda quedar escrita para la posteridad” (“Jefe de estación Fallmerayer”). Más explícito aún, el narrador da por sentada la presencia del lector: “Un atardecer de primavera de 1934, un caballero de edad madura descendía por las escalinatas de piedra que desde uno de los puentes del Sena conducen a la orilla. Como sabrá casi todo el mundo, aunque la ocasión merece que rememore el hecho en la mente del lector, allí suelen dormir, o mejor dicho acampar los clochards de París” (La leyenda del santo bebedor).

“Un huésped en esta tierra” es el lacónico epitafio del coronal Tarabas. En su juventud, una adivina le había dicho que sería un asesino y un santo: “va a pecar y va a expiar, y todo en esta vida”. Es el destino del espía en Confesión de un asesino, novela “dostoievskiana” para algunos. Son personajes vapuleados por la historia, “...convertidos de pronto en apátridas, en desesperados, individuos que ya no tienen presente pero están en el camino que lleva del pasado al porvenir, de un pasado familiar a un porvenir sumamente incierto” (La cripta de los capuchinos).

Lejos de las nociones de pecado y expiación, se me ocurre que Roth, a su manera, también fue un huésped en esta tierra.

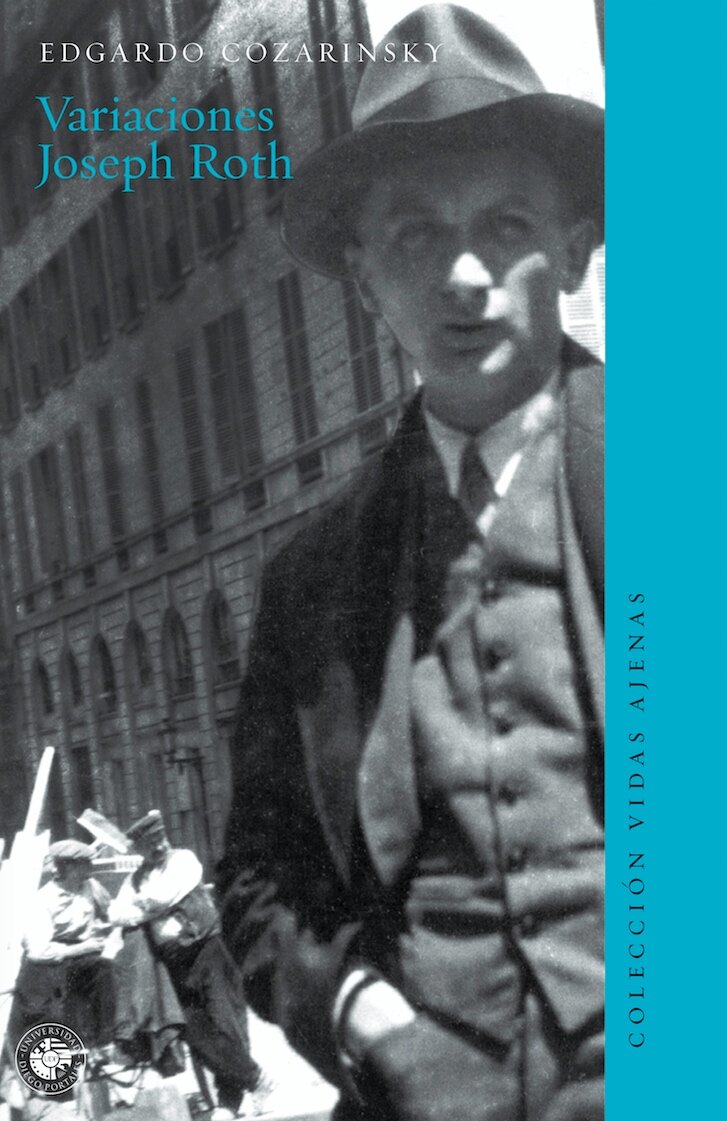

Este artículo forma parte del libro Variaciones Joseph Roth, publicado por Ediciones Universidad Diego Portales, de Chile. La obra de Roth está siendo recuperada en Argentina por las editoriales Buchwald y Godot.