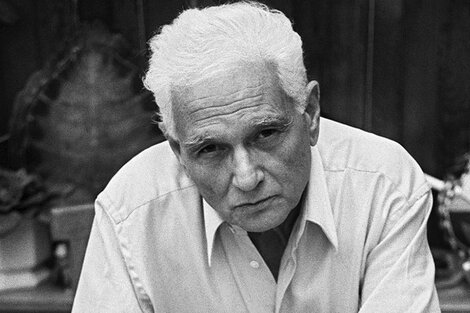

Nacido en 1930 en El Biar (Argelia), en el seno de una familia judía, de colonos franceses llamados por los argelinos los “pieds noirs”, militante de izquierda, Jacques Derrida entró en 1950 a la Escuela Normal Superior de Francia y fue profesor asistente en Harvard y luego en París-Sorbona. En 1965 fue nombrado profesor de Filosofía en la Escuela Normal Superior, donde ocupó, junto con Louis Althusser, la función de director de estudios. Autor de más de 40 obras, analizado en centenares de libros, su proyección mundial creció a partir de su experiencia en universidades estadounidenses de Yale y John Hopkins (Baltimore, Maryland); llegó a ser en vida el filósofo francés con más influencia en el mundo, por su vasta obra y sus intervenciones y, a través de su concepto de "deconstrucción", y del desarrollo de ese concepto, cambió el pensamiento occidental de finales del siglo XX y de este siglo.

La noticia de su fallecimiento, el 9 de octubre de 2004, llevó a declarar al presidente francés Jacques Chirac, desde China, "Con él, Francia ha dado al mundo uno de sus más grandes filósofos contemporáneos, una de las figuras mayores de la vida intelectual de nuestro tiempo". Mientras que el socialista Jack Lang, que había sido varios años el ministro de Cultura de François Mitterrand, expresó: "Me siento conmocionado. Derrida sabía mejor que nadie perseguir las incertidumbres del pensamiento".

Es probable que haya otro Derrida que no vieron aquí las notas periodísticas, algunos filósofos y psicoanalistas: un Jacques Derrida más conectado con nosotros. A pesar de las distancias, ejerció una influencia importante en nuestra literatura y, quizás, en buena parte de nuestra vida política. Si bien sus visitas pasaron casi desapercibidas y, ni qué hablar, para nuestros dirigentes: la primera, en 1985, cuando se cruzó desde Montevideo para conversar con Jorge Luis Borges; la segunda, en 1995, cuando fue rodeado por psicoanalistas en el Cervantes y en Derecho.

Salvo iniciados, los argentinos habíamos conocido a Jacques Derrida en 1971, al aparecer, en una excelente traducción del filósofo y poeta cordobés Oscar del Barco, uno de sus libros fundamentales, De la gramatología. Desde esa publicación, sus conceptos se expandieron e inspiraron a estudiosos y críticos (Josefina Ludmer, Noé Jitrik, Jorge Panesi, entre los más avanzados) y a los que, jóvenes narradores por la época, encontrábamos llamativos puntos de contacto entre esa nueva concepción de la escritura y las precoces iluminaciones de Macedonio Fernández que por entonces se estaban redescubriendo.

Las ideas de lo escrito como traza y como huella, su preeminencia sobre la voz y lo puramente verbal y auditivo, el haber independizado y dado vuelta la relación entre la grafía y el discurso, el haber valorizado la presencia del cuerpo y su inscripción en el texto (y en la Historia: eran años en que la exposición del cuerpo se valoraba como ofrenda), fueron leídas, discutidas y, por el camino de lo consciente y lo inconsciente, asimiladas y reelaboradas en nuestra literatura y, tal vez, en nuestra práctica política.

A ese clima general que vinculaba secretamente adhesiones con gestos, y en el que los descubrimientos de Derrida se recibían como confirmaciones, no son ajenos “el padecimiento de la máscara” revelado por ciertas narraciones de Haroldo Conti, las novelas Respiración artificial y especialmente La ciudad ausente, de Ricardo Piglia, El entenado, de Juan José Saer.

De un modo más expreso aún, hay un largo homenaje a Derrida en la última pieza de Deshoras, último libro de relatos publicado en vida por Julio Cortázar, “Diario para un cuento” (Deshoras, 1983). (“Por eso juego estúpidamente con la idea de escribir todo lo que no es de veras el cuento (de escribir todo lo que no sería Anabel, claro), y por eso el lujo de Poe y las vueltas en redondo, como ahora las ganas de traducir ese fragmento de Jacques Derrida que encontré anoche en La vérité en peinture y que no tiene absolutamente nada que ver con todo esto pero que se le aplica lo mismo en una inexplicable relación analógica, como esas piedras semipreciosas cuyas facetas revelan paisajes identificables, castillos o ciudades o montañas reconocibles”.

Y la célebre “lección de escritura” que el dictador Gaspar Rodríguez de Francia imparte a su escribiente Patiño en una de las obras maestras de la narrativa del Siglo XX, Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos (enteramente escrita en la Argentina durante su largo exilio), “una primera-última clase”, “representación de la escritura como representación”, una escritura de la escena de la escritura, copia algo paródica de la experiencia contada por Claude Lévi-Strauss con los Nambikwara en Tristes tropiques, filtrada por la crítica de Derrida, quedará sin duda como la más alta condensación de sus ideas que flotaban por esos tiempos.

“No es fácil decir si lo entendíamos bien”, dijo y escribió de él Horacio González. “Quizás era posible darse un tiempo más para leer sus libros, a los que no era infrecuente que Derrida llamara ‘los murmullos de mi confesión animada’. Su propósito fue desmesurado, quizás imposible, pero quiso rehacer con su propia pulsación toda la filosofía anterior metiéndose como un tranquilo salvaje en la letra de los otros. Que eran nombres: Platón, Heidegger, Marx, Husserl. Dejó que se llamara deconstrucción a esa fuerza con la que había que descifrar los textos ajenos, cuyo sentido podía permanecer siglos en la oscuridad”.

Los análisis más técnicos y filosóficos de este hombre que escribía con sutileza poética, y que venía desde lo más refinado y revolucionario de la literatura (“Joyce, que alimentó el sueño adolescente de insertar una huella en todas las voces que me atravesaban”, confesó alguna vez), escapan al marco de lo literario. Son, claro está, los textos y, sobre todo, la Escritura, esa diabólica invención de Thot, los que consagra Derrida, aquél del gramma y de toda su brillante obra.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2020-01/mario-goloboff.png?itok=pAIRtjo4)