Aunque el viaje ocioso, de placer, alimentado por cierta displicente curiosidad, existe desde siempre, aquello que llamamos turismo -o, al menos, la forma como hoy lo concebimos- es un fenómeno relativamente reciente. La palabra había sido registrada por el Oxford English Dictionary en 1811, pero fue Stendhal quien la estrenó en la literatura. Y, sobre todo, quien estableció la modalidad tanto del viaje como de su relato, que, ciertamente, se distingue de las narraciones previas. Pues desde la Biblia los viajes y su narrativa tenían por objeto la guerra, el comercio o el espionaje disfrazado de pesquisa científica; los nombres de Marco Polo o Charles Darwin bastan para demostrarlo. El turismo es otra cosa.

En su libro Roma, Nápoles y Florencia, Stendhal describe un episodio que acabará por asociar su nombre a un tipo de experiencia anhelada por el turista. Al ingresar a una basílica florentina se vio arrebatado por un vértigo arrollador suscitado por el esplendor del arte renacentista. “Las sensaciones celestiales ofrendadas por las Bellas Artes” hicieron que “me estallara el corazón; la vida había desertado de mi cuerpo, trastabillaba, vagaba con temor a caer”. Esa perturbación -el futuro síndrome de Stendhal-, sería uno de los motores de búsqueda que animará el turismo, y el autor de La Cartuja de Parma el primero en asociarlo con un estilo específico de narración. En efecto, la crónica turística, aunque desligada de fines de promoción comercial, adquirió en Stendhal su formato, que con su alta dosis de ficción privilegiaba la eficacia narrativa por sobre el registro realista de los hechos. El texto, así, anunciaba el viaje, sus milagros inesperados y prometidos tesoros a descubrir. No importaba tanto la información como la experiencia que la alteridad ofrecía bajo la forma de una conmoción de los sentidos.

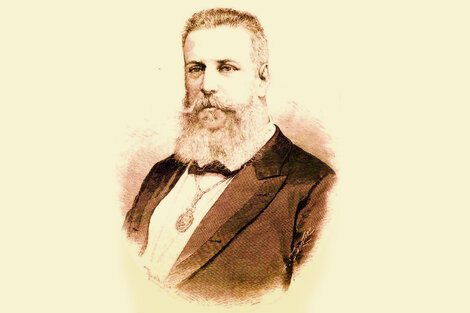

En Argentina uno de los primeros, sino el primero, en utilizar la palabra y sobre todo en arrojarse a la experiencia específica del turismo y su narración, fue Santiago Estrada, que dejó dos volúmenes de Viajes en los que recoge sus periplos por la provincia de Buenos Aires, el litoral, Cuyo, Chile Perú, y el Paraguay de la guerra de la Triple Alianza. Descendiente de una familia patricia -su bisabuelo era Santiago de Liniers, en cuya casa de San Telmo funcionó la editorial familiar que publicó sus obras- de muy joven Santiago Estrada compartió las páginas del Correo del Domingo con figuras como Alberdi, Sarmiento o Miguel Cané, junto a sus hermanos José Manuel y Ángel, adalides del catolicismo liberal. Sin embargo, acaso menoscabado por la preeminencia de sus parientes, permanece desapercibido por la historia y pese a sus notables méritos literarios no parece contar con lectores contemporáneos.

En su época cobró notoriedad cuando hacia 1869, habiendo sido nombrado embajador en Chile, se abocó a reunir y publicar documentación con la que impugnó las pretensiones territoriales del país trasandino sobre la Patagonia, que el ominoso pacto de 1878 refrendaría. Estrada, con pasión y riesgo inconmovibles, escribió 400 artículos en la prensa de casi todos los países sudamericanos encabezando una campaña que resultó exitosa: el Senado acabó por rechazar el tratado. Pero su verdadera pasión era el camino.

Como observa Juan Pablo Ramos en el estudio introductorio a los Viajes, “por sus hábitos, sus tendencias morales y su comportamiento en el rígido grupo social de su época juvenil, Santiago Estrada era más un señor que un escritor”. No obstante, siete volúmenes de delicada prosa desmienten ese aserto. Aunque ensayó sin éxito la novela con La flor de las tumbas y El hogar de las Pampas, dos románticas narraciones sentimentales de amores contrariados, encontró su tono en sus Estudios biográficos que preanuncian el estilo terso de los Viajes. Según Ramos, Estada es “respetuoso y satírico, sencillo y señorial, grave y adornado de gracias, buen observador de pormenores y amigo de remontarse a lo abstracto, abundante y circunspecto, severo y alegre, generoso y mordaz, pintor de anchos trazos largos y dibujante de miniaturas que parecen escritas en sintaxis latina. Esta excesiva mezcla de atributos es tan natural que no disuena en su prosa, aunque los emplee todos juntos”.

De sus viajes europeos escogió no dejar más registro que la tan cincelada como tácita sensibilidad con que narró sus recorridos sudamericanos. Su educación sentimental stendhaliana, dispuesta a la epifanía, lo preparó para capturar la esencia de las cosas en la marcha. Para él, “por más que sean minúsculas, comunes, tristes como los terrenos de las pampas y las postas del camino, las cosas no son mudas ni él enmudece ante ellas”. “Los viajes encierran una incógnita cuya solución buscamos guiados por los primeros síntomas de la nostalgia”-postula. “Por más que ame mis pampas, mi hermoso río, mi ciudad y mi hogar, siempre contemplo con ojos desprevenidos lo que encuentro en mi viaje”.

Con esa disposición anímica comienza su relato del viaje en tren a Chascomús fechado en junio de 1868. En él va contrastando el libro que lee (De Madrid a Nápoles, de Pedro A. de Alarcón, pletórico de ciudades, muchedumbres, actividad y bullicio industriales) con el paisaje que atraviesa: “Cuando separaba los ojos del libro, el silencio, la pereza y esterilidad se me presentaban en medio del desierto”. Se dirige hacia lo otro, hacia el borde de la modernidad; pronto el camino se lo hará saber. En Chascomús se hospeda en el Hotel El Progreso, en el que “comimos y dormimos como muchachos que vuelven a casa del colegio”. Pero a partir de allí retrocede en el tiempo mientras avanza en el espacio. Hecho el trasbordo a la diligencia La Rosa del Sur, orilla el Salado, lo cruza en balsa, y, molido por el traqueteo, hace noche en Dolores. “Me basta saber que hemos llegado a una fonda: el nombre y apellido del dueño no han de mejorar la sopa ni las camas”. El camino le va proponiendo postas con “vascos dominados por una borrachera inofensiva y bulliciosa”, sacerdotes a los que se le adjudican dudosos milagros durante la fiebre amarilla y algún gaucho “que forma con su caballo el centauro pampeano, paria trabajador, decidor como buen gaucho y alegre como una copla andaluza”.

En Arenales, reunida en torno de un “puchero de carne de potro repugnante y hediondo”, da con una familia indígena “numerosa e inmunda, que acusaba con la indolencia de sus modales el hábito de la libertad salvaje”. Pero esa primera impresión cambia cuando entabla un diálogo con la abuela, “que demostró mucha ternura al presentarnos a sus nietitos”. Como buen turista, le compra un poncho. “¡Pobres indios! La civilización es responsable de vuestra barbarie. Buenos por índole, la ignorancia endurece su corazón, el sable despierta sus dormidos rencores, la conquista armada subleva en ellos el sentimiento de venganza.” Piadoso, para él “la palabra de Cristo dominará sus bríos y ahogará sus pasiones salvajes”.

Finalmente arribado a Tandil, objeto del viaje, con su mirada de cuño religioso lo primero que observa es una humilde capilla, “que no tiene más adorno que la limpieza”, y recoge la leyenda de que en la Sierra de las Ánimas existe un pozo que comunica con el Purgatorio. En ese momento del relato cita -procedimiento usual en el género, que busca el amparo de versiones preexistentes- a Martín de Moussy, autor de una Descripción de la República Argentina, donde se refiere a la famosa Piedra Movediza: “El simple esfuerzo de un hombre robusto basta para poner en movimiento esa masa enorme, cuya inclinación hace más curioso el fenómeno”. Al día siguiente marcha hacia ella: “a la izquierda del camino se encuentran grandes piedras que recuerdan dólmenes druídicos cubiertos con la verbena sagrada y salpicados con sangre”; entusiasmado, continúa con comparaciones mitológicas. Da con “piedras blancas, redondas, que parecen cráneos de cuerpos gigantescos: piedras cóncavas, semejantes a la concha del gliptodón mirada por dentro”; “al frente, y sirviéndonos de escalones, fragmentos de rocas que parecen huesos de seres antediluvianos”. Está exultante. Cita: “la Movediza oscila 60 veces por minuto y el centro de gravedad mide 1m, en tanto alcanza 4m de ancho y 5m de largo”; “ni el huracán ni el rayo han podido quebrantar la ley del equilibrio que la sustenta”. Incluso, anota, “un cacique de Rosas, obedeciendo al instinto de su señor que pretendía no dejar piedra sobre piedra, intentó violar aquella ley”. “Cuentan las crónicas de Tandil que el vándalo enlazó la piedra con gruesas poleas a las cuales ató treinta yuntas de bueyes” en un intento infructuoso por destronar al “genio de las borrascas”.

Habiendo coronado la cima, el contingente de turistas bebe un vino de Italia, cuya botella vacía colocan en la base de la piedra: “le imprimimos un ligero movimiento y la botella crujió saltando el pedazos”. Al descender la ladera, “nos detuvimos a admirar la Sierra de los Leones, sombría como un alcázar antiguo, semejante a un castillo feudal cubierto de torreones, injuriado por los elementos y los siglos”. “Lanzamos al espacio varios nombres que repitió el eco de una y otra sierra, como resuenan en el tiempo, pasando de año en año, cuando el corazón los pronuncia en el campo de la vida”. En su fervor místico Estrada especula con que las ánimas de los guerreros celtas de Ossián (sic), sepultados bajos las piedras inmortalizadas en sus cantos, parecían acudir a aquel lugar convocados por los genios del misterio y los rumores de los desconocido”.

Hacia 1888 se estableció en España, donde la Real Academia le confirió el título de Miembro Correspondiente. Murió a los cincuenta años, en 1891.

Su retrato de Mansilla entre sus ranqueles o el estudio sobre Juana Manuela Gorriti sobreviven al dictum de Ramos: “buena parte de sus escritos son hoy ininteligibles”. Pero sobre todo sus Viajes, que a primera vista solo parecen agradables pero acaso encierran un poderoso enigma, sin duda ameritan una nueva, renovada lectura.