Giovanni Melchiorre Bosco (1815-1888), conocido hoy como Don Bosco, tenía desde su Italia natal sueños recurrentes —premonitorios y adivinatorios— de una tierra exótica cuya misión era evangelizar. En sus visiones unos aborígenes luchaban contra soldados vestidos a la europea. En el acto onírico aparecían misioneros de diversas órdenes -mercedarios, jesuitas, franciscanos, domínicos?- a quienes los salvajes liquidaban sin miramientos, ensartándolos en las puntas de sus lanzas. En un momento de violencia, entre festines diabólicos, ingresan en la escena del sueño un grupo de sacerdotes salesianos. Como en un thriller. Don Bosco intuye, impotente, que va a ocurrir lo peor y se angustia por no poder advertirle a aquellos, sus protegidos, de la terrible suerte que les espera, pero el arribo de la orden provoca “alegría entre los salvajes”. Bajan sus lanzas, se vuelven mansos y, finalmente, abren su corazón al monoteísmo.

A Don Bosco le llevó veinte años, entre 1853 y 1872, definir la procedencia de aquel territorio de sus sueños. En un principio pensó que se trataba de algún lugar de África u Oceanía. Su presagio giraba alrededor de un espacio de indescriptible riqueza, con “centenares de millones” de almas a las cuales cristianizar. Una vez ubicada la Patagonia como aquel misterioso lugar soñado, no descorazonó a Don Bosco que este solo tuviera unos pocos miles de habitantes en riesgo de extinción. La cruzada estaba lanzada.

La expectativa de aquel territorio agreste lleno de oportunidades inflamaba la imaginación de la orden. Producto de sus propios deseos, Don Bosco reconoce para 1875 que “en este momento, si los dejara en libertad, todos los salesianos volarían a Buenos Aires”.

Los salesianos no son ningunos improvisados. Se prepararon seriamente para cumplir el sueño de su padre espiritual: cartas geográficas, relaciones históricas, estudios intensivos en castellano y mapuche… solo les faltó algo de práctica en equitación, lo que le valió posteriormente a más de un padre caerse de los chúcaros caballos de la campaña.

Como cabeza de puente llegan a Buenos Aires en 1875 los salesianos Don Cagliero y Don Bodrato, y dos años más tarde el reverendo Giacomo Costamagna. Preparados para la conquista espiritual de la Patagonia, se encontraron con obstáculos que no habían previsto: un fuerte anticlericalismo en la sociedad, gran desconfianza hacia la iglesia como institución, el liberalismo de moda, la presencia organizada de una clase dirigente afiliada a la masonería, además de 330.000 italianos sin iglesias y con tendencias ideológicas “a la Garibaldi”.

El primer desafío no se encontraba en el Sur del país sino en el Sur de la ciudad de Buenos Aires. El barrio de la Boca se les presentaba como un territorio poblado de fieros genoveses que los padres del Piamonte debían reconquistar para la iglesia.

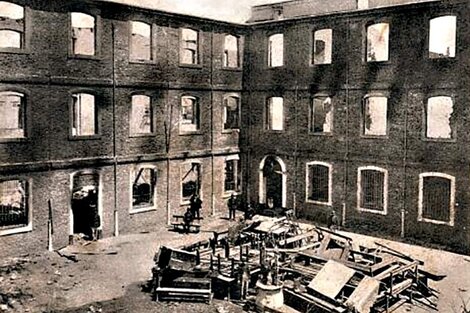

Coincidente con la llegada de Don Cagliero y Don Bodrato, en 1875 varios grupos anticlericales realizaron una espectacular quema del colegio jesuita de El Salvador, el mismo que aún hoy se yergue reconstruido en la avenida Callao 542.

A pesar del catolicismo del presidente Nicolás Avellaneda, su ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública era Onésimo Leguizamón, fundador del diario “La Razón” en 1866, que no es el vespertino del mismo nombre, fundado en 1905 y más tarde parte del Grupo Clarín. El objetivo del periódico era “propagar y defender los principios racionalistas”. Leguizamón era Venerable Maestro en la Logia Jorge Washington Nro 44, además de ocupar el cargo de Gran Orador de la Gran Logia Argentina en el momento en que era ministro. Desde 1873 era Arzobispo de Buenos Aires monseñor León Federico Aneiros (1826-1894), que también era diputado por el Partido Autonomista Nacional. Los medios anticlericales como La Matraca y El Cencerro, además de la grey masónica, gustaban de llamarlo “Monseñor Asneiros” en referencia directa al ancestro silvestre del burro. La decisión del arzobispo en enero de 1875 de entregar la iglesia de San Ignacio y colegio de El Salvador a la orden de los jesuitas inflamó la reacción de los opositores a la orden.

En su número del 15 de enero de 1875, la Revista Masónica Argentina publicaba el artículo Los hombres de negro ropaje, en el que se leía:

"La Masonería... no puede ni debe tolerar al Jesuitismo, particularmente cuando hace sentir cerca de ella la influencia de sus infernales doctrinas, porque el jesuitismo no es una religión, sino simplemente un fenómeno teológico, político y social, que como todos los productos deformes y horrorosos hacen retirar de ellos la vista con espanto, y el estómago con asco, y obligan a rechazarlos y a combatirlos cuando a su repugnante aspecto añaden su mortífera acción. Es el jesuitismo un reptil tan venenoso y tan insoportable, que la misma Inquisición lo miró con recelo hasta que en sus manos indirectamente cayera, y hoy mismo le vemos atizar la tea de la discordia por doquiera donde una desinteligencia política divide a los pueblos en América y en Europa […] Damos por esta vez el grito de alarma a nuestros hermanos. Cuidado con los Jesuítas que se relacionan con nuestras familias. Cuidado con el confesionario”.

En diciembre de 1875, el diario El Católico Argentino, a la luz de los hechos de aquel año, consideraba que Buenos Aires era un enclave masón:

“Buenos Aires [...] se encuentra totalmente dominada y despotizada por la masonería. Sus logias o clubes se reúnen continuamente, y sin cesar se ocupan de promover por todos los medios sus intereses antirreligiosos y antisociales […]. La prensa de la capital toda ella, con muy raras excepciones, responde manifiestamente a los propósitos subversivos, impíos y desmoralizadores de aquella tenebrosa y temible asociación”.

El propio presidente Sarmiento había asegurado dos años antes en un discurso sobre el católico Manuel Belgrano que “La República Argentina ha sido trazada por la regla y compás del Creador del Universo.” Dos emblemas esenciales en la representación de la masonería.

Ante la perspectiva del retorno de los jesuitas a la calle Callao, el diario El Nacional, (en el cual Sarmiento era uno de sus principales colaboradores), tranquilizaba a sus lectores:

"No, no tema el pueblo; los Jesuítas pasaron ya como pasaron los bárbaros derechos feudales, como pasó la esclavitud, como pasaron todas las ignominias que martirizaron al espíritu humano.”

La Tribuna, por su parte, era más alarmista:

"Es su intención [la del arzobispo Aneiros de] entregar la Iglesia de San Ignacio a los jesuítas si el Gobierno consiente en ello. […] Institución creada por un soldado ignorante, los Jesuítas se han hecho aborrecer en todo el mundo, dando lugar en todas las épocas a las más ruidosas cuestiones y señalándose siempre su permanencia en los pueblos por abusos y excesos que han llamado la atención.” El artículo remataba con una frase del estadista francés André Dupin: “Los Jesuítas no son otra cosa que una espada desnuda, cuya empuñadora está en Roma y la punta en todas partes”.

Con ese ambiente caldeado, miembros anticlericales del periódico El Correo Español, liderado por el ex sacerdote Enrique Romero Jiménez, integrantes del Club Universitario, grupos de italianos y masones argentinos se reunieron en el Teatro de Variedades, en Esmeralda al 300, el 28 de febrero de 1875. Entre los oradores se encontraba el joven historiador Adolfo Saldías, el futuro doctor Telémaco Susini y el “sacerdote apóstata” Emilio Castro Boedo. Al decir del sacerdote jesuita Guillermo Furlong, se trataba de “una reunión de ilotas esclavizados a facciones extranjerizas, pues tremolaban abundantemente al aire, para vergüenza del país, banderas italianas y españolas. En letreros llevados a mano se leía: "Protesta contra el Arzobispo", "Abajo los Jesuítas", "Separación de Iglesia y Estado". "Protestamos contra las pretensiones del arzobispado''. "¡Abajo los jesuítas!". "Estado libre, Iglesia libre". "Libertad de conciencia". "Abajo el jesuitismo". "Libertad de cultos". "Club Alsina". "Club Calle Salta". "No queremos el jesuitismo". "Protestamos".

Luego del acto una multitud enardecida salió del Teatro de Variedades con la intención atacar El Salvador. Iban capitaneados por algunos montados a caballo, los cuales llevaban banderas argentinas, italianas, españolas y otras blancas “con inscripciones negras”. Según el parte policial de la Comisaria Séptima, “no eran menos de 1500 individuos extranjeros en su totalidad, es decir, italianos y españoles".

“Nada se opuso ante aquella horda inconsciente e ignorante —nos dice Furlong—removieron las piedras del pavimento y con ellas derribaron las puertas de la sacristía por donde entraron los más osados a consumar su obra destructora. […] El cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, que estaba en un extremo de dicho comedor, lo colgaron de los hierros de una ventana, y con impiedad inaudita y crueldad satánica lo apedrearon hasta hacerlo añicos”.

Ante el peligro, los padres dentro del establecimiento optaron por rezar y consagrar el colegio a San José en caso de que este se dignara a librarlos de la horda. El padre Furlong, en un tono que encierra cierto inconformismo con el santo, expresa: “la Providencia, que vela por sus hijos y que no permite que caiga un solo cabello de sus cabezas sin su expresa voluntad, libró a todos milagrosamente, sí bien permitió para sus altos fines que fuese casi todo el Colegio convertido en pavesas”.