En algún momento las telenovelas argentinas olvidaron a las viejas, las olvidaron por todo lo que ellas recuerdan. Hasta los años 90 las ancianas tuvieron un rol relevante en el melodrama, venían a representar con elegancia y tino la tercera edad. Un despliegue de capelinas, blazers de lino con enormes botones dorados, polleras por debajo de las rodillas y aretes a presión que le demostraban al televidente que los viejos existen y tienen historias para contar.

La invisibilización de los ancianos que hizo la televisión de aire desnuda la desesperación que arrastra la sociedad para escapar de la vejez. El rechazo no es por la cercanía de la muerte sino por lo que trae la ancianidad: el deber reconocerse en otro cuerpo. Como si la vejez no ofreciera belleza, como si la belleza solo fuera propiedad de la juventud. ¿Por qué mostrar una realidad que la gente prefiere no ver? Tarde o temprano seremos viejos. Arrugados, con articulaciones oxidadas y manchas en la piel. ¿Solo es eso la vejez?

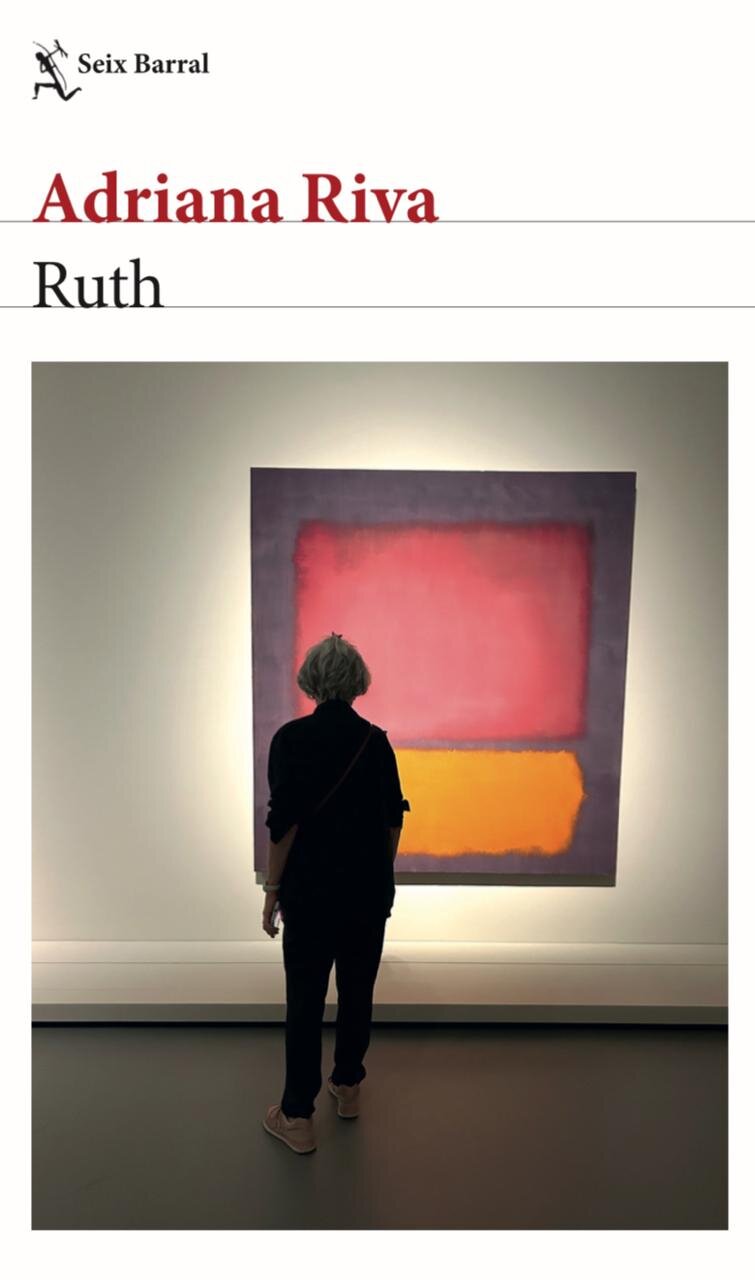

La escritora Adriana Riva confirma con Ruth, su cuarto libro, que la vejez es mucho más que esa mirada reducida, y escribe cada palabra como si la lapicera fuera una linterna que echa luz sobre cuerpos que incomodan. No tapa el dolor físico, lo transforma en un juego de palabras, letras que podrían formar parte de un crucigrama. “La vejez está demasiado mal vista, al punto de que nos avergonzamos de envejecer. Es absurdo. No me gusta pensar en términos absolutos como niñez idílica y vejez monstruosa. O vida buena, muerte mala. Además, el viejo o la vieja que no se ríe es un idiota. Los retratos sombríos son reales, hay vejeces muy duras, pero también veo, y cada vez más, vejeces maravillosas, vitales, incluso envidiables”, me cuenta Riva.

La queja es un instinto de vida

Dispuestas a hacer el bien o el mal, con o sin moral, las ancianas viudas interpretadas por Hilda Bernard, María Rosa Gallo o Lydia Lamaison, lograban siempre ser personajes entrañables. Y todas tenían algo en común: el poder de la picardía. Eso mismo retoma Ruth, novela y personaje, hilvanando términos precisos y chispeantes de una señora culta, abuela y madre de dos hijos adultos, que está obsesionada con encontrar judíos en figuras relevantes del arte y la historia del mundo.

“Las tres principales ideas que revolucionaron el siglo XX fueron el marxismo, el psicoanálisis y la teoría de la relatividad. Marx, Freud y Einstein. Los tres, judíos”, reflexiona la protagonista de la novela. El miedo a lo desconocido muchas veces se achica con un poco de amor, y esa es una de las estrategias de Riva. Observa con amor a la anciana que lleva la voz de su novela, una mujer viuda, judía y jubilada inspirada en la madre de la autora.

“El origen de Ruth es mi madre, que es una mujer en el umbral de los 80. Lo primero que me dijo mi mamá al leer la novela fue: ‘Me encanta, pero me entristece’. Después solo ‘Me encanta’. Lo fantástico de mi mamá es que muy rápido se desentiende de todo. No tengo que aclararle que es ficción. La voz no es la de mi madre, porque yo quería una voz más desenfrenada, más libre. Quería, además, una voz acotada, que no hablase por hablar. Pienso que para limpiar mi escritura y conseguir esa voz concisa me ayudó mucho el taller de poesía de Laura Wittner, al que voy desde hace varios años, y en el que Laura nos ayuda a trabajar cada verso, cada palabra, nada sobra ni nada falta. Traté de replicar eso en prosa.”, explica Riva sobre el proceso de escritura del libro.

El humor en la novela editada por Seix Barral crece por acumulación, las manías alivian su peso al volverse chiste. Nosotros no nos reímos de Ruth, Ruth nos hace reír a nosotros. Y de nosotros. No con un traje de payasa, sino vistiéndose de las ideas ridículas que nos metieron en la cabeza sobre ganar años. Deshojándolas pétalo a pétalo como una margarita. Pierde el hilo y lo retoma a partir de la queja, la queja como motor, casi un derecho por hacer el esfuerzo cotidiano de seguir entre los vivos.

Sófocles lo explica mejor: “Los que en realidad aman la vida son aquellos que están envejeciendo”. La vejez no necesariamente es el paso previo a la muerte, también puede ser otra manera de nacer. Ruth a veces desearía ser una mesa, una pava, un cuadro. Gozar de la facilidad con la que algunos objetos encuentran refugio. Valora la vida, y también la muerte, como posibilidad y certeza. Incluso como tentación. Conversa sin tapujos sobre el suicidio con su fiel amiga Luisa, imaginan qué método elegirían. Coinciden, no se juzgan, y concluyen: “Lo que ocurre es que salvo en la Biblia, donde unos cuantos tienen ciento y pico o más, vivir tanto es una falta de respeto, es casi de mala educación”.

Riva halla en su personaje una herramienta codiciada que tienen los ancianos: la impunidad. Para decir, para callar, para no tener miedo, para salir o preferir el encierro, para creer o dejar de hacerlo, para no tener ganas, para elogiar o lanzar una crítica feroz. “No hace falta tener 80 años para sentirse como Ruth, De hecho, no deja de sorprenderme la cantidad de personas de 40, 50, 60 años que después de leer el libro me dicen ‘¡Soy Ruth!’. La edad es difícil de definir, de encasillar. ¿Qué edad tendríamos si no supiéramos la edad que tenemos?”, me dice Riva, devota del podcast Wiser than me, en el que Julia Louis Dreyfus entrevista a mujeres mayores. “Primero les pregunta qué edad tienen y luego de qué edad se sienten. Son edades que muy rara vez coinciden”, explica la autora con la misma pasión que tiene Ruth por La flauta mágica .

“¿Qué es la edad?”, se pregunta en un momento Ruth. Tal vez sea una forma de guía, o una manera de adoctrinar el comportamiento. ¿Qué debe hacer una mujer de 80 años? O mejor dicho, ¿qué no debería hacer? Ruth no se hace esas preguntas sino otras, y en cada interrogante expande su curiosidad. La curiosidad de una niña que vivió muchas vidas, fue muchas personas, y ahora, por primera vez, tiene la posibilidad de obedecer al capricho.

“Ruth es una mujer que ya cumplió con todos los ‘hay que’ de la vida (hay que estudiar, hay que casarse, hay que trabajar, hay que tener hijos, hay que ser exitoso, etc), entonces ahora hace lo que ella quiere. No le debe más nada a nadie. Si quiere pasarse el día en la cocina, en camisón, estudiando movimientos artísticos, va y lo hace. Se despojó de todas las máscaras”. Más allá de los achaques propios de la edad, Riva elige poner el foco en un despertar que provoca la vejez. Si la protagonista ya cumplió con todo lo que exige la sociedad, es hora de ocuparse de las cuentas pendientes con ella misma, su propio deseo. Incluso permitirse no desear.

Adriana Riva hace del acto de envejecer una obra de arte, como esas que observa Ruth y apunta el título en un cuaderno. David Smith, herrero antropomórfico. La autora, como su personaje, encuentra belleza donde otros solo ven terror. Y al correr el velo de la amenaza asoma una vieja que le saca mucho más jugo a la vida que una chica de veinte. Una vieja que decide ser feliz como último acto de rebeldía.