Al poeta Aldo Oliva y a todos los creadores de versos.

Aquí está el Rostro, aquí está la Estrella.

Y ahora, en el otoño equinoccial de esta ribera

¿por qué estoy solo? [1]

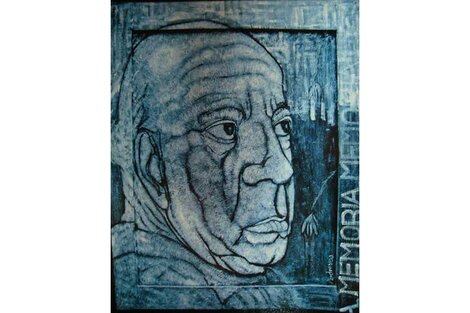

Caminaba por la calle Santa Fe con los pies lentos y la mirada ausente, como quien se desliza por otro mundo. Se detuvo un instante para fijar su atención en el cielo celeste con nubes blancas que le quería traducir algo. El firmamento le pareció una lánguida pintura de la Patria y le recordó ese asunto. Retomó la marcha y llegó hasta la esquina donde el diariero de siempre le gritó “maestro” y se acercó para palmearle la espalda (en el sector del omóplato derecho), como todos los días. Ese amable gesto cotidiano era el único que podía contrarrestar la frialdad que el paseante adquiría en esos días de profunda introspección. Esos momentos lunáticos donde uno pierde el contacto con el mundo y se sonríe o se insulta a sí mismo por la idea que no llega. Después de levantar la cabeza para saludar al quiosquero, el poeta giró apurado y entró al bar. Se dirigió hacia la misma mesa de siempre, se sentó y pidió un cortado mediano. Mientras esperaba, su mano se movió en el aire trazando líneas y conectando puntos. Después, tomó una servilleta, sacó la lapicera y dibujó constelaciones. No eran tiempos del Ehret, los mapas estelares señalaban insistentes nebulosas. En el cuaderno, había comenzado a escribir unos versos, pero los dejó inconclusos…

…

Hacía frío y los vidrios del local estaban empañados. El café llegó y después volvió tres veces, mientas afuera subía poco a poco el sol. Algunas gotas comenzaron a discurrir por el cristal y la visión de la calle se aclaró lentamente. Ahora lo recuerdo, nítidamente, recortado contra el ventanal, el poeta parecía un prócer. Yo, a quien llamaron General…[1] Abrió el cuaderno y revisó lo que había anotado en el borrador, pero eso ya había sido publicado. Se puso a pensar en el poema que ahora debía inventar y anotó unas líneas que enseguida tachó con la lapicera roja.

Mi poema debe tener el acero damasquino

en la aleación de la espada,

La lealtad,

La palabra...

El sentimiento de Patria…

Aldo se encontraba perdido. Sentía que su cabeza estaba completamente nublada. No tenía ideas propias y solo le fluían pensamientos banales o frases zonzas. El poeta no se reconocía en los versos (que, en realidad, eran una teoría del verso esperado). Las estrofas que delineaba parecían escritas por algún alumno suyo con aspiración de poeta. Desilusionado, el maestro dejó el cuaderno, miró hacia la calle y fijó otra vez la vista en el cielo. El sol estaba en lo más alto y el fuerte resplandor del mediodía lo encandiló. El hombre de saco azul vio que una bola negra se paseó por su vista unos segundos y desapareció. Cuando se le aclaró la visión, se levantó y salió apurado. En el trayecto, tropezó con una silla y se sintió como un personaje de lo más puerco.

…

Era un tiempo frío de mayo. El aire de la mañana soplaba congelando rostros y la sangre se revolucionaba como el vino en el vaso. La mano del poeta comenzó a moverse en círculos expandiendo aroma a frutos rojos, ciruelas, pasas y regaliz. Aldo pensaba en voz susurrante y presionaba la punta de la lapicera sobre los renglones negros. Desde el presente, rememoraba aquel viejo tiempo de la ansiada libertad. El poeta buscaba desesperadamente en su memoria. Trazaba puntos y líneas en el cuaderno, pero esas rutas ya no le servían. Anotaba y borraba cada vez con más violencia. Un silencio de reseco laurel recorría la plaza. No quedaban mulatos ni lavanderas ni vendedores de velas ni pastelitos. Nada. Todo era desierto. Tal vez (pensó) ahora tendría que escribir la historia de una imposibilidad…

…

Era mediodía y el poeta seguía sentado en el bar, contra la ventana. Los días transcurrían como una reiteración monótona de la misma escena. Evasivas, las manos de Aldo no podían soltar la letra. En la misma mesa, seguía tirando versos fallidos sobre las rayas del cuaderno Gloria. La frustración se le notaba en los ojos, en las manos perdidas, en aquel traspié con el asiento…Todos sus movimientos eran espectacularmente artificiosos. Por momentos, el hombre de saco azul parecía una fotografía que se movía lentamente a fuerza de palabras. El poeta buscaba una imagen y no podía lograrla. Desde el sol naciente hasta el sol hiriente había anotado una sola estrofa desgraciada. Se distrajo de esa impotencia anclando su pensamiento en las cosas ordinarias. Vio que el aire tibio le reconfortaba un poco las carnes y después observó que en el vaso de vino medio lleno había burbujas. Repasó la etiqueta de la botella y descubrió que el moreno estaba añejo. Pasó el líquido espeso varias veces por la lengua y el paladar, lo sostuvo un rato y saboreó un leve avinagrado. Meditó que los vinos se pasan como la vida, largó un suspiro y volvió a sentir la fruta pasa en la lengua. El gusto aterciopelado había cambiado un poco, pero no le desagradaba. Su cabeza logró distenderse unos minutos y otra vez buscó una explicación para su problema. Comprendió que el tema de la Patria estaba agotado y que la realidad era demasiado grotesca para escribir la belleza o el sentimiento. Su poesía resultaba absolutamente incapaz. Decepcionado, Aldo se entregó totalmente a la copa y en un acto reparador, la dejó vacía. Se secó los labios con la servilleta blanca y a través de la ventana, vio que el cielo ahora brillaba sin nubes. Se conmovió al notar que la tela blanca y el aire celeste ofrecían un memorable contraste. Afuera, la gente pasaba apurada y en su reflejo contra el vidrio, se percibió lento en su asiento. Se miró las manos que estaban reposando sobre la tabla de madera y después observó que a su alrededor no quedaba nadie. Dejó el dinero debajo del vaso, se paró y antes de salir, tropezó otra vez con la misma silla.

…

La vejez suele propiciar un olvido pausado, aunque persistente como una terca despedida. El hombre del saco azul caminaba desconociéndose a cada paso como si ahora la realidad le resultara asquerosamente inaccesible. Su silueta era tan corta que casi rozaba el suelo. Todo su ser se reducía a dos gastadas suelas que se deslizaban con cansancio por las mugrientas baldosas de la ciudad. ¿Era Aldo Oliva? No lo podía saber. Estaba solo y sin espejo. Era una voluntad de escritura débil y huidiza que se desplazaba rumbo al Este, buscando el último sol que siempre se desmorona como una herida abierta. La bola roja cayó sobre el agua marrón y se hizo reflejo púrpura en movimiento. El poeta no la veía; la imaginaba en su andar, pero recordó la copa de vino tinto medio llena y percibió el impulso de la libertad. Ahí estás Aldebarán, el Rojo, el Seguidor[2], y cual Dionisio, apuró los pasos y regresó al Laurak…

[1] Aldo Oliva: “Ese general Belgrano”, Poesía completa, Rosario, E(m)r, 2003.

[2] Aldo Oliva: “De Fascinatione”, Poesía completa, Rosario, e(m)r, 2003.