Me detuve frente a la puerta antes de llamar. Una casona antigua pero bien conservada. Puse el dedo sobre el timbre. Cuando escuché el chirrido del portero empujé y la puerta se abrió.

Una recepcionista levantó la vista para mirarme. Una lámpara de luz tenue y amarillenta le iluminaba la mitad del rostro. Tenía una lapicera en la mano.

Soy el doctor Olivera, dije. Vengo a ver a un paciente.

La mujer sonrió.

Pase. Adelante, dijo. Apretó un botón y el portero de una segunda puerta vidriada chirrió. Empujé con la pierna y entré. Me di vuelta para mirar, a través del vidrio, a la recepcionista. Yo no la recordaba, ella parecía que tampoco. Habían pasado muchos años. Avancé por el hall. Sillones, una mesa de madera inmensa, cuadros en la pared. No había ningún paciente. Deja vú. Eso experimenté. Apareció un enfermero. Era pelado, con los ojos mustios de alguien agobiado por la rutina. Llevaba una bandeja con platitos con pastillas.

Soy el doctor Olivera, le dije.

Buen día, doctor.

Tampoco me recordaba. ¿Cuánto tiempo había pasado? Claro, pasan centenas de pacientes cada año por el lugar.

El enfermero siguió su camino dándome la espalda.

Disculpe, le dije.

Se detuvo y se dio vuelta.

Me interrogó con la mirada.

La habitación número siete. ¿Dónde está?, pregunté.

Suba esa escalera. A la salida, la primera que encuentra es esa. Tiene el número en la puerta.

Gracias.

El enfermero se alejó.

Subí la escalera y cuando estuve en el primer piso me ubiqué. Recordé la disposición del lugar. Vi la habitación siete. Pasé de largo. Atravesé un pasillo. La casona es laberíntica. Fui a dar a otro pasillo, más amplio. Un hombre sentado en un sillón. Una mesita frente a él. Un rompecabezas. El hombre contemplaba el rompecabezas. Ni se fijó en mí. Pasé de largo. Habitación número tres, esa era. La vi en el fondo. La puerta estaba abierta. Me metí. Vacía. Silenciosa. Una serie de recuerdos me sacudieron. Mi madre llorando. Mi padre apoyado en la puerta. Un libro sobre la mesa de luz.

Me senté en la cama. En el silencio escuché voces que venían desde el patio. Una risa. Miré alrededor y más recuerdos. De pronto apareció el enfermero en la puerta. El pelado. Llevaba la bandeja con los platitos pero sin pastillas. Me miró raro.

¿Doctor, necesita algo?

Vacilé. Me mordí la punta de la lengua. No sabía qué decirle.

Me confundí de habitación, le dije.

¿Cuál busca?

La siete.

La siete queda por el pasillo, a la salida de la escalera.

Me puse de pie. El enfermero seguía parado en la puerta. Se hizo a un lado y me dejó pasar. Escuché que suspiró con fastidio. Me alejé caminando por el pasillo. Una ventana. Me detuve para contemplar el patio. Los pacientes fumaban, jugaban a las cartas, charlaban, dibujaban, tomaban mate. Un gato caminaba por encima del tapial que daba a la calle. El árbol. Más recuerdos: alguien que me decía que la medicación lo hacía temblar y me mostraba sus manos trémulas. Alguien que lloraba porque extrañaba a sus hijos. Una mirada melancólica. Sentí una presencia junto a mí. Miré hacia un costado. Era otra vez el enfermero. Me observó de arriba a abajo.

Lindo patio tienen acá, dije.

¿Es la primera vez que viene?

Vacilé. Sí, la primera vez, dije.

¿Qué habitación buscaba?

La siete.

Rodolfo, me dijo.

Sí, es mi paciente. ¿Cómo anda?

Está como ausente. Pero tranquilo.

El enfermero se alejó caminando. Fui hasta la habitación número siete. Golpeé la puerta. Silencio. Hice girar, lento, el picaporte. La puerta se abrió. Primero pensé que no había nadie, después lo vi a Rodolfo sentado a una mesa. No se dio vuelta para mirarme. Tenía una birome en la mano. Escribía o dibujaba algo.

Hola Rodolfo, le dije.

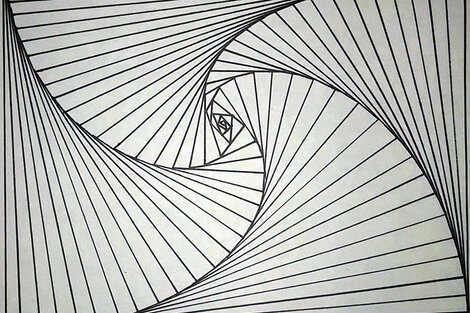

No me contestó. Siguió moviendo la birome. Caminé unos pasos hacia él. El piso de madera crujió. Me asomé por sobre su hombro y vi que dibujaba espirales. Uno detrás de otro. Una hoja llena de espirales.

Le apoyé la mano en el hombro. Sentí que se estremeció.

Rodolfo ¿Cómo estás?

Se dio vuelta y me miró. Un rostro vacío de sensaciones. No era tristeza, era como si algo lo hubiera abandonado. No me dijo nada.

Fui y me senté en la cama. Él siguió dibujando. Me quedé contemplándolo. Pensando qué decirle. Si yo fuera él, qué palabras me conmoverían. Pero yo ahora no era él. No se me ocurrió nada para decirle, lo mejor era dejarlo tranquilo. Me puse de pie.

Rodolfo, nos vemos mañana, dije. Levantó la mano y entendí eso como un saludo.

Cerré la puerta despacio. Me senté en uno de los sillones que había en el pasillo.

Respiré profundo. Los espirales de Rodolfo. Vueltas y vueltas y más vueltas. Yo ahora era el doctor Olivera. Recordé, de golpe, que aquella vez, años atrás, desquiciado como estaba, me había metido debajo de la cama y había escrito mi nombre.

Caminé de nuevo hacia la habitación número tres. La puerta seguía abierta. La mesita de luz, la cama, la alfombra en el piso, la ventana. Me arrodillé. Las maderas del piso crujieron. Levanté la colcha de la cama y me asomé por debajo. Estaba oscuro. Saqué mi celular. Tenía una linterna. Observé las tablas de la cama pero no pude ver si todavía estaba escrito mi nombre. Me metí debajo de la cama dejando solo los pies afuera. Inspeccioné de un lado a otro. Acá, allá, más acá. Ahí estaba mi nombre. En birome azul sobre la tabla de madera. Santiago Olivera was here. Eso había escrito aquella vez. Sonreí.

Me quedé mirando la escritura y le pasé el dedo por encima.

Pasos.

Escuché que alguien entraba en la habitación.

Me subió un calor a la cara. Una vergüenza me hizo temblar las piernas. Salí de debajo de la cama y ahí estaba el enfermero. Me miraba pasmado. Los ojos inmensos, el mentón caído.

¿Qué hace, doctor?

Contesté unos sonidos ininteligibles y después articulé algo:

Se me cayó el celular debajo de la cama, dije. Se lo mostré. Todavía tenía la linterna prendida. El enfermero sacudió la cabeza. Bufó. Dio media vuelta y se alejó murmurando algo. Dijo algo sobre los psiquiatras que están todos locos. Sonreí. Me asomé a la ventana y contemplé el patio. Rodolfo, ahora, estaba ahí parado junto al árbol. Lo miré y no sé cómo se dio cuenta de que lo estaba mirando. Elevó la vista y me miró. Levantó la mano. Lo saludé. Después me senté en la cama. En espirales, en eso me puse a pensar.