La década del 20 es de una importancia imposible de desestimar si queremos pensar la historia de la literatura argentina. Los motivos son varios, pero quizás el principal tenga que ver con la famosa construcción de la oposición entre dos estéticas nucleadas en dos publicaciones diferentes. Podemos decir, dos formas de pensar el término “vanguardia”. La vanguardista en términos estéticos Martín Fierro, periódico que, en su segunda época, que va de 1924 a 1927, aunó toda una serie de nuevos nombres en la literatura, nombres que luego se convertirían en el obligado canon de nuestras letras. Y, después, la vanguardista en términos políticos Los pensadores, publicación que pasaría luego a llamarse Claridad, en 1926, y seguiría apareciendo con irregularidades hasta 1941. Con el subtítulo “Tribuna del pensamiento izquierdista”, Claridad ponía las cartas sobre la mesa en lo que se refiere a su ubicación dentro del espectro político, convirtiéndose en el órgano de difusión de una estética de izquierdas al mismo tiempo que abordaba sin ambages los temas candentes del momento. Aquí tenemos a la bestia bicéfala de la literatura argentina, nombrada por los barrios en donde quedaban las sendas redacciones de cada impreso: Florida y Boedo.

En los últimos años, sin embargo, varias investigaciones han abordado la polémica entre ambos grupos para revisar, precisamente, cómo el contacto fluido entre diferentes personalidades identificadas con Boedo o con Florida o la contrastación con las fuentes de algunas “ideas fijas”, rompen un poco la posición entre mítica y monolítica de las respectivas estéticas. Además de que también había posicionamientos políticos al interior de cada revista que quiebran también la creencia de una total homogeneidad dentro de cada publicación. Poco tiene que ver con el pensamiento de izquierda ciertas figuras liberales que Claridad ensalzaba en sus páginas, así como el destino político de los colaboradores más jóvenes de Martín Fierro anuncia (quizás, retrospectivamente) las diferencias al interior de estos vanguardistas supuestamente unidos, en su momento, bajo la bandera del yrigoyenismo. ¿Cómo entender si no el posterior peronismo de Marechal, o el comunismo de Raúl González Tuñón, o el conservadurismo escéptico de Borges, si no es a través de esta puesta en duda de la unidad al interior de cada extremo?

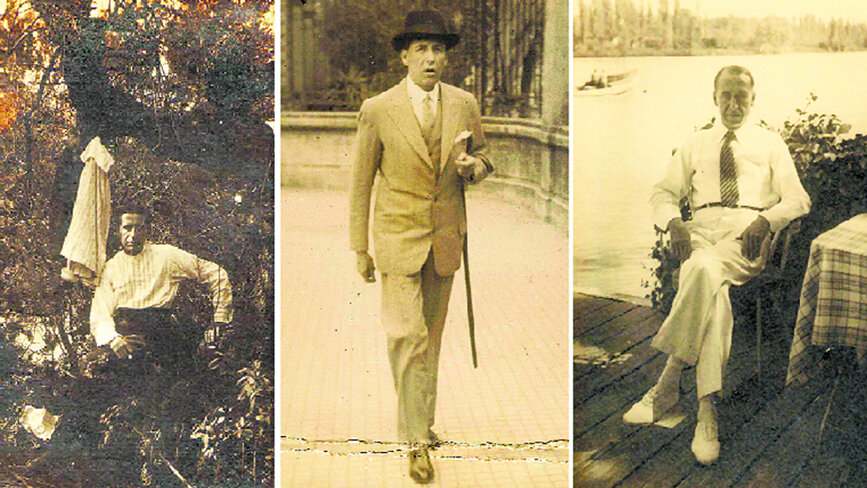

En todas estas revisiones, una figura, sin embargo, ha quedado siempre invisibilizada, o peor, etiquetada como mero editor o administrador de Martín Fierro y como principal responsable, también, de su cierre, por cuestiones estrictamente políticas. Hablamos, claro, de Guillermo Evar González Méndez, mejor conocido por el nom de plume que adoptaría usando su segundo nombre y el apellido materno, Evar Méndez (1885-1955), un mendocino fascinado por la estética modernista y por el nicaragüense Rubén Dario quien sería luego el responsable de organizar a toda una serie de intelectuales para sacar la publicación que funciona como un hito renovador de la literatura local, el periódico Martín Fierro. Pero cuyas penas, obra o siquiera posicionamiento político ha quedado en un sumiso segundo plano. La ardiente aventura, aparecido recientemente, vuelve a poner en perspectiva la actividad de Méndez a través de una prolija recopilación de cartas, publicaciones y diversos escritos inéditos, reunidos tras quince años de investigación por parte de Carlos García y Martín Greco. Tras su lectura, muchos lugares comunes de la crítica y la historiografía literaria quedan desarmados, poniendo en el centro de la escena a alguien que, parece, siempre quiso estar en la retaguardia de la vanguardia.

Cuyano alborotador

No había nada más aburrido que Mendoza. Al menos, para el propio Evar Méndez, que ya en una temprana edad percibe las limitaciones de la vida provinciana y queda fascinado por las etéreas figuras de la estética modernista. De lo poco que se sabe de la infancia y primera juventud de Méndez, se puede afirmar que aprendió francés, que admiraba –además de a Darío y a Lugones– a una serie de poetas simbolistas que arrastraban la fama de malditos, como Paul Verlaine, y que, para sorpresa de muchos, participó, de la Revolución Radical comandada por Hipólito Yrigoyen de 1905. Con varios focos en el país, según el testimonio del periodista y escritor Alberto P. Cortazzo, Méndez apoya a José Néstor Lencinas, quien toma el poder en Mendoza pero después debe refugiarse en Chile. Evar estuvo unos días detenido en la confitería “La mascota”, usada como improvisada prisión. Esta es la única anécdota que vincula a Méndez con una actividad o posicionamiento político concreto, cosa que resulta sorprendente considerando que uno de los motivos de cierre de Martín Fierro va a ser, precisamente, el cisma que se produce entre los colaboradores al formarse un grupo yrigoyenista.

García y Greco recogen un dato que puede explicar algunos eventos decisivos en la vida de Méndez: probablemente por esos años, se habría sumado a un grupo masón. Sea o no cierto el dato, lo concreto es que el poeta maldito de la zona de Cuyo viaja a Buenos Aires en julio de 1906 para cumplir con el servicio militar, del cual logra obtener la baja en noviembre del mismo año. Su primera estancia en la gran ciudad se extenderá hasta 1909: de estos escasos años es su contacto con nombres claves de la cultura argentina, como Ricardo Rojas, con quien mantendrá una profunda correspondencia, además de sumarse a la bohemia de comienzos del siglo XX. Es entre las calles y los cafés de la metrópoli en donde se forja una figura de maldito, bien al estilo Verlaine o de los raros de Darío, y en donde comienza a construir una serie de valores que quedarán plasmados en su primer libro de poesía, Palacios de ensueño (1910).

Será esta especie de educación a lo dandy lo que marcará una fuerte oposición al filisteísmo burgués. Algo que, siendo poeta, comparte con los pensadores anarquistas que recorren las mismas calles y que lo acerca, de una u otra manera, a ese movimiento. Luego, una vez instalada la juventud vanguardista, ese mismo desprecio a los valores de la cultura burguesa servirán para entender la irreverencia y el poderío satírico de Martín Fierro, el cual ve con desdén los valores del establishment al mismo tiempo que busca renovar ese gusto, proponiendo una superación de la estética modernista que Méndez ya había percibido como tendencia imperante una vez arribado a Buenos Aires en este primer viaje.

Ubicado otra vez en Mendoza, trata de seguir desde la distancia la publicación de ese primer libro, que ya para 1907 estaba terminado, pero cuya edición demoró por varios motivos (entre los que se encuentran la falta de fondos para sacarlo y la percepción de que lo que hace corresponde a una estética agotada). Hay algo en él que no cierra: su escritura, para los lectores de la gran ciudad, corresponde a una época pasada o son síntoma de una afectación libertina un poco impostada, un poco (exageradamente) real. Por ejemplo, la revista Nosotros, fundada por Roberto Giusti y Alfredo Bianchi en agosto de 1907, le pide un poema para el primer número. Méndez manda uno intitulado “Elogio de la línea curva”, recogido luego en Palacios de ensueño, en donde describe el cuerpo de una mujer para terminar hablando “Del genital conunubio de los seres” y del “espasmo de los cuerpos”. La redacción le pide otro poema: eso, así como está, no lo pueden publicar. Tan incómodo resulta todo lo que hace o representa en cada lugar por el que pasa que comenta en una carta a Atilio Chiappori que tuvo que cortarse su melena modernista. “En San Juan fui el horror y el asombro de las ingenuas gentes con mi cabellera demasiado exótica en esas latitudes y hube de sacrificarla”, agrega. Evar Méndez, ya sea por demasiado afectado, demasiado viejo, demasiado atrevido o demasiado raro, no es un hombre de su tiempo. Al menos, no hasta llegar a los ‘20.

Un viejo vanguardista

Méndez regresará a Buenos Aires en 1911, lugar en el que residirá hasta el día de su muerte. Ya había conseguido un empleo en el Estado en Mendoza, y llega a la ciudad de la que nunca quiso irse con el objetivo de conseguir otro trabajo de similares características que le proveerá el dinero necesario para la subsistencia. Así, por intercesión de algunos conocidos, se convierte en auxiliar de segunda en la administración pública, dentro del Ministerio de Hacienda. Este empleo constituyó el único medio de subsistencia de Méndez a lo largo de casi toda su vida. Algo que se contradice claramente con la imagen de miembro de las clases patricias que suele tenerse del poeta cuyano.

Su relación con la escritura se hace cada vez más compleja. A Palacios de ensueño le siguieron otros libros, como El jardín secreto (1923) o Las horas alucinadas (1924). Si bien le dan una fama un tanto acotada dentro del mundo literario nacional, pronto se desvanece, y su aparición en algunas antologías comienza a mermar para luego desaparecer completamente desde comienzos de la década del ‘30 en adelante. Mientras El jardín secreto es una colección de poemas en prosa que hablan más de la construcción de la figura de autor de Méndez antes que de cualquier otra cosa, Las horas alucinadas es una extraña mezcla entre sentido homenaje a sus autores predilectos como meros devaneos de un epígono fracasado del modernismo. Pronto se aleja de la poesía mientras crecen sus colaboraciones en diversos medios gráficos, sobre todo, con el rol de crítico teatral. Es allí donde empieza a percibir la inminencia de una nueva época en el arte, la necesidad de una nueva sensibilidad que lo llevará a fundar una publicación clave. Sólo que en dos momentos. En 1919, aparecen los únicos tres números de la primera época del periódico Martín Fierro. Pero, pocos años después y por un pedido de Samuel Glusberg, colaborador de este primer momento de la publicación, aparece la segunda época de Martín Fierro, ésta sí, de una enorme relevancia no sólo por las firmas de las colaboraciones, sino por el decido afán de intervención en la cosa pública y en las prácticas estéticas que tiene desde su primer número.

Contando con la amistad de Oliverio Girondo (quien ya era un nombre de referencia por Veinte poemas para ser leídos en el tranvía, de 1922) y la presencia de algunos colaboradores, Martín Fierro arranca como un periódico satírico que pone en evidencia el disgusto con respecto a algunas figuras políticas locales y ciertas tendencias dentro del pensamiento nacional que la dirección –o sea, Méndez– considera retrógradas y vergonzantes. El anti-militarismo, el anti-clericalismo y la denuncia de asociaciones represivas en el seno del poder queda en evidencia desde el número uno, con notas en donde se conmemora “El quinto aniversario de la semana de enero” de 1919, la terrible Semana Trágica. Artículos como estos son colocados en suspenso, al parecer, a la hora de ponderar la figura de Méndez por parte de los relatos historiográficos de nuestra literatura: poco tiene que ver esta actitud con la de un intelectual de derecha conservador y crítico del populismo, tal como se suele decir que es el director de Martín Fierro.

Número a número, lo político va perdiendo espacio con respecto a lo estético. Ya en el número 4 aparece el famoso manifiesto martinfierrista, sin firma pero salido de la pluma de Girondo, que se queja de la “impermeabilidad hipopotámica del honorable público” y boga por la aparición de una nueva sensibilidad, muy en sintonía con las renovaciones que el futurismo italiano proponía dentro del ámbito artístico europeo. Marinetti era, sin lugar a dudas, una figura digna de la admiración de los colaboradores del periódico. También lo eran Ramón Gómez de la Serna o Leopoldo Lugones, a quien se lo admiraba tanto como se lo criticaba. Méndez hacía pocas intervenciones directas, pero Greco y García apuntan acertadamente, y a través de varios testimonios y cartas, que la publicación de algunos artículos, la confección de varias caricaturas y el mantenimiento de un flujo constante de colaboraciones pedidas partía de la cabeza de Méndez. En lugar de ser un solista, Méndez era un director de orquesta: marcaba los compases y el ritmo de todo lo que aparecía en la publicación de vanguardia por definición del período.

Borges traidor

Las causas del cierre de la segunda época de Martín Fierro suelen quedar dentro del reiterativo plano de lo político. Pero habría que matizar tal tipo de opinión y considerar los muchos motivos por el cual la publicación llegó a su fin en 1927, con el número doble 44-45, y hasta con anuncios correspondientes a lo que sucedería en los venideros números, nunca aparecidos, como el correspondiente al homenaje a Ricardo Güiraldes. En esos matices, Evar Méndez y su propia fuerza de voluntad y economía personal son centrales.

Martín Fierro nunca vendió lo que se dice que vendió, para empezar. Muchas veces, se exageraba la cantidad de números vendidos con el fin de poder entusiasmar a los anunciantes. Cosa que nunca se consiguió del todo, hasta el punto de que el propio Méndez confiesa que tuvo que mantener algunos anuncios para no dejar tan desprovista a las páginas del periódico. De los 20.000 que siempre se consideran circulando, en términos reales, el pico llego a 5.000, y varios son los relatos que cuentan lo difícil que era conseguir algún número. Pese a su intención de generar un nuevo público y ser accesible para todos (cosa que demuestra su precio: diez centavos de peso, veinte si era número doble), más que una publicación, Martín Fierro fue un movimiento, una corriente que tomó diferentes espacios para renovar la “sensibilidad” de los espectadores y lectores. Quizás por eso se impone el término “martinfierrismo” para hablar de todos esos artistas que se presentaban como jóvenes o que defendían una estética juvenil (Girondo tenía casi la misma edad que Méndez, ambos eran de otra generación con respecto a Borges, los hermanos González Tuñón o Marechal). Ese término, “martinfierrismo”, debería ser reemplazado, según comentarios de algunos poetas del grupo (como Enrique González Lanuza), por el de “evarmendecismo”. Y es que, sin Méndez, sin su habilidad para poner en diálogo a los colaboradores, para sustentar económicamente el periódico o para mantener vivo el fuego de las discusiones que pasaban por sus páginas, la publicación dejó de existir.

El primer embate que recibe el director de Martín Fierro y que propicia su final es la carta publicada en el diario Crítica el 5 de enero de 1928 con la firma de Jorge Luis Borges, Leopoldo Marechal y Francisco Luis Bernárdez. Allí, estos tres colaboradores asiduos se identifican como “yrigoyenistas” que ven con malos ojos los comentarios de Méndez en torno al tinte “apolítico” y contrario a la iglesia de Martín Fierro, aduciendo que tanto la política como la religión son “seriedades y no pretextos de bajezas”. En esa misma misiva, lo consideran también un mero administrador que durante mucho tiempo se aprovechó de ellos, quienes son la “realidad” del periódico, poniéndose en el lugar de los que realmente dan cuerpo a la cuestión. El resultado es una ruptura que se agudizará con el tiempo. En una carta a Glusberg, con fecha de 1930, ya dos años después del cierre (si consideramos que el último número es de noviembre de 1927), Méndez remarca “la amoralidad, inconsciencia y femenina versatilidad de Borges, hombre siempre dispuesto a traicionar sus ideas o sus amigos”.

Más allá de este cisma, para nada inédito en una redacción que siempre se alteraba luego de cada polémica, Méndez no puede costear la salida del periódico. Atrasado en los pagos, endeudado, le llega a pedir varias veces plata a amigos cercanos como Girondo, para solventar la salida de un número más. Desgastado por la situación política y por esta rebelión juvenil a la que no le encuentra sentido, Méndez deja de sacar Martín Fierro, el órgano por definición de la promulgación de la vanguardia estética local y una herramienta de transformación de la sensibilidad de las masas del cual, aún hoy, seguimos hablando. Bien podemos decir: su mejor y más auténtica obra.

Evar Méndez no hizo mucho más después del cierre de Martín Fierro, salvo hablar esporádicamente en los homenajes o aniversarios de la salida de su primer número. Con el paso del tiempo, muchos datos reales fueron alterados por la memoria de personas cercanas a Méndez o colaboradores del periódico, quedando, lentamente, su nombre como el de una suerte de ángel guardián que opera en las sombras para que los demás reciban las mieles del reconocimiento público. Muerto el 22 de diciembre de 1955, Oliverio Girondo, uno de sus amigos más cercanos y espíritu ígneo del “martinfierrismo”, al verlo en su lecho de muerte, dijo algo que muy bien puede caracterizar a la vida de un mendocino sensible, dandy, maldito y fundamental en nuestras letras: “parece un asceta”.