Pensémoslo así: una anciana está sentada sola en una oscura sala de cine y llora sin control. Considera que es una suerte que no haya nadie sentado cerca, porque necesita la privacidad que le aporta la sala, semejante a la que proporciona la noche. La película ha estimulado sus recuerdos con tanta intensidad que se siente al mismo tiempo como si se estuviera muriendo y como si ya estuviese muerta. Contempla en la pantalla las escenas más importantes de su vida titilando y pasando inexorablemente, y admite ante sí misma que eso es lo que fueron. En el metraje no hay ni rastro de Josephine Herbst y, sin embargo, la muestra muy viva, muestra una época en la que todo importaba. Tras la proyección, se sentará en el vestíbulo y se quedará fumando un largo rato, reflexionando sobre las distintas maneras en que la historia la ha decepcionado, lo cual es otra forma de pensar sobre lo que su vida no ha logrado ser.

Mientras está ahí sentada, recomponiéndose, también está sollozando, de nuevo, durante un almuerzo que tuvo lugar en Toulouse en 1937. Está ahí, ridícula, llorando frente a una tortilla que su hambriento estómago está deseando que se coma. ¿En qué calle se encuentra Josephine Herbst? No hay en ella ni una sola persona que pudiera entender la película que acaba de ver. No hay en ella nadie que pudiera entender por qué huyó de Barcelona sintiendo alivio y llegó a otro país sintiendo desesperación. En Toulouse le parece estar en una pesadilla de esas en las que nos vemos separados del mundo de una manera contundente pero sutil, que solo nosotros somos capaces de percibir. El mundo sigue a lo suyo y nosotros somos arrancados de él al darnos cuenta, ahora, de lo poco que importa todo, de lo poco que durará esta paz. Al huir de Barcelona y llegar a Toulouse, abandonó a su espalda todo lo que era relevante.

Al final, fumando en el vestíbulo en 1966, logra abrirse paso hasta la verdad. Tiene setenta y cuatro años (o, dicho de un modo más duro, le faltan tres para morir) y lo cierto es, según escribe más adelante, que treinta años atrás, “en un sentido muy real, la parte más vital de mi vida acabó a la vez que España. No ha vuelto a ocurrir nada tan vital, ni en mi vida privada ni en la vida del mundo. Y en un sentido profundo, todo ha sido una imagen superficial desde hace años”.

ANTIFASCISMO PREMATURO

Un lugar y un tiempo distintos, una mujer más serena: Martha Gellhorn tiene setenta y cuatro años, y Josephine Herbst está muerta, así que ya no puede seguir odiándola. Irritada por el joven que la está entrevistando, apaga su cigarrillo y dice: “Ni siquiera sé a qué te refieres exactamente con la palabra ‘objetivo’”. O veamos el caso de Sylvia Townsend Warner, que es un año más joven e intercambia brillantes cartas literarias con su editor del New Yorker. De pasada, él menciona las donaciones que hizo a la República española treinta años atrás. Eso basta, piensa él, para resultar sospechoso de “antifascismo prematuro” (el término en clave que emplea el FBI para referirse a los comunistas peligrosos). “¿Prematuramente antifascista?”, exclama ella, extendiendo el brazo a través del tiempo y el espacio para agarrar a un camarada recién descubierto. “Es una calificación que se eleva por encima de cualquier otra distinción que pueda recibir un ser humano”.

O pensemos en una mujer afligida, que tiene cincuenta y ocho años, y a la que le faltan diez meses para morir; es Virginia Woolf, que escribe, defendiéndose: “El pensamiento es mi lucha”.

Una escena final. Imaginemos una mujer de sesenta y cuatro años, a la que le quedan cinco de vida, marchándose de España expulsada. No está del todo lúcida, ya que ha pasado varios días en la cárcel y tiene varios motivos para estar devastada. Furiosa, se dirige a Inglaterra, y durante el viaje da lugar a diversas riñas, intercambios de gritos y enfrentamientos. La policía francesa la detiene, y después lo hace la inglesa. En la King’s Road de Londres la arrestan por prostitución, y luego añaden a sus cargos embriaguez y alteración del orden público. Ella se resiste. Le lanza los zapatos al juez. Acaba en un sanatorio mental. Desde allí, hace lo que ya ha hecho innumerables veces al servicio de toda clase de causas: con aristocrática presunción, envía numerosas cartas a sus amigos más cercanos y a personas eminentes, algunas de las cuales forman también parte del primer grupo, protestando por su reclusión. Todo se remonta, afirma, a la guerra civil española. En cierto sentido, tiene razón. Sus amigos están preocupados, disgustados, enfadados. Algunos admiten que ha perdido la cabeza, otros no. Nancy Cunard, escribe uno de ellos, “no estaba loca, sino encolerizada”.

Podría seguir. También está Dorothy Parker, la escritora de famoso ingenio que declaró, cuando terminó la guerra de España, que “ya no hay nada divertido en el mundo”. Y está Jessica Mitford, que, en un programa de radio emitido en 1977, afirmó que la canción que más la emocionaba era un viejo himno alemán, compuesto en un campo de concentración, que su marido, muerto años atrás, había aprendido en las Brigadas Internacionales. Y está el presidente Roosevelt, que, en 1939, mientras Europa se encaminaba hacia la Segunda Guerra Mundial, afirmó que no proporcionar apoyo a la República española había sido “un grave error”.

Es evidente que España importaba. Pero lo que es raro en relación con la guerra civil española, que asoló el país entre 1936 y 1939, y acabó con su joven democracia, es lo mucho que le importaba a gente que no tenía nada que ver con España.

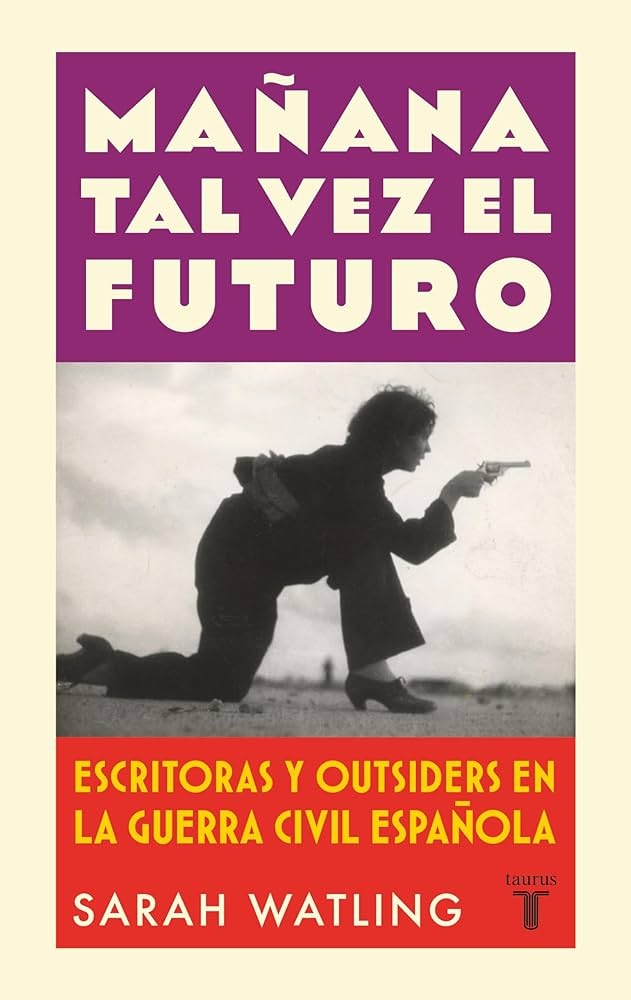

MUJERES REBELDES

Este no es un libro sobre los españoles. En realidad, ni siquiera es un libro sobre la guerra. Es un libro sobre algunos individuos —extranjeros— y cómo entendían su papel en la historia de la humanidad. Es un libro sobre un puñado de personas que despertaron en mí un gran interés hace cierto tiempo: individuos, escritoras en su mayoría, para quienes la guerra de España y sus desafíos nunca perdieron su fuerza. Las escritoras produjeron durante esos años una literatura que pasó a formar parte de mi vida, y que sigue formando parte de ella: poemas, memorias, relatos y ensayos que iluminaban y llamaban la atención sobre los últimos años de la década de 1930, unos años que la literatura masculina que yo había heredado ya no consideraba dignos de interés .

Yo había estado pensando sobre el activismo y el aislamiento, sobre la responsabilidad, la libertad y la solidaridad, y sobre cómo una podía reaccionar ante ciertas temibles calamidades cuando se asoman en el horizonte. Y ahí estaban ellas con las calamidades de sus generaciones, y con sus reacciones. Podría admitir que tengo debilidad por la gente instintivamente rebelde, por las mujeres que no hacen ningún esfuerzo por complacer a nadie cuando hay cuestiones importantes en juego. Nancy Cunard, Martha Gellhorn, Josephine Herbst, Sylvia Townsend Warner y Virginia Woolf se negaron, cada una a su manera, a vivir la vida que se les había ofrecido. La poeta, activista y periodista Nancy Cunard luchó denodadamente por corregir el guion, escrito por otros, en el que se le asignaba el papel de musa-heredera, y me dio la impresión de haberse convertido en una persona resuelta y poco dada a sentir remordimientos, franca y descarriada. No pude evitar admirar la inquebrantable y honesta manera de vivir y de ser corresponsal de guerra de Martha Gellhorn, su sólida empatía y su infinita capacidad de indignación. No fui capaz de resistirme al mal genio de la radical novelista Josephine Herbst, a su disposición para la lucha, la protesta y el cuestionamiento, para acabar con la fanfarronería masculina con un único golpe en las rodillas. La humorística autocrítica de Sylvia Townsend Warner (presente tanto en sus obras de ficción y periodísticas, como en su forma de comportarse) me sedujo, en gran medida, por tratarse de una mujer tan convencida de su postura y de la pertinencia de esta. Ella sabía cómo iban a censurarla sus detractores y tenía una habilidad pasmosa para sacarles las palabras de la boca. Y nadie ha empleado jamás las palabras mejor que Virginia Woolf, una mujer cuya curiosidad por el ser humano era infinita y, sin embargo, estaba limitada por cierto miedo a la violación de la intimidad; desde luego, temía que otros entraran en sus santuarios intelectuales, pero también que la imaginación penetrara la vida de los demás, cuando tantas voces quedan reducidas al silencio.

TOMAR PARTIDO

La guerra civil española se recuerda con frecuencia por, y a través de, los escritores que hablaron de ella, y sobre todo los escritores extranjeros. De todas las derrotas de la historia, tal vez solo la de Troya ha estado tan bien cubierta por la literatura como la de la España republicana durante y tras la ascensión de Franco, que acabaría gobernando el país a lo largo de casi cuarenta años. Innumerables novelas y libros de memorias, algunos de los cuales son las mejores obras de los mejores escritores de su generación, e infinidad de poemas, tanto brillantes como mediocres, han conservado el recuerdo de esta causa.

A medida que iba leyendo, empecé a pensar que la postura de los autores de estas obras decía algo sobre la naturaleza de la propia escritura. Me pareció muy significativo que todos los autores que aparecen en este libro se consideraran, estuviesen en su país o en el extranjero, forasteros . Si la no pertenencia era una parte fundamental de su identidad, tomar partido en la guerra de España simplemente ayudaba a que cristalizara una serie de apremiantes cuestiones sobre los objetivos y los privilegios de los escritores. La de 1930 fue una década en la que el arte se imbricó con la política, en la que los artistas mostraron una fuerte determinación a vincular íntimamente ambas cosas. Expuestos al trauma de la Gran Depresión, al insoslayable fenómeno de la Rusia soviética y a la propagación del fascismo, hubo periodistas y poetas que buscaron nuevos modos y nuevos materiales de trabajo. Los escritores se preguntaron cuáles eran sus obligaciones para con la sociedad y qué se podría lograr por medio del arte, y cuestionaron la vida intelectual para revelar su valor y sus limitaciones.

La lista de extranjeros que pasaron tiempo en España durante la guerra parece una nómina de las voces más célebres de la época: me imagino que, al pensar en la guerra civil española, a todos nos vienen a la memoria Ernest Hemingway y George Orwell, y tal vez también Stephen Spender, John Dos Passos y W. H. Auden. Si ahondamos un poco más, encontraremos muchos otros escritores, también mujeres, negros y autores que no escribían en inglés (aunque la riqueza de la literatura en lengua española excede el alcance de un libro interesado en el carácter extranjero de los escritores). Viajaron allí porque, como dijo Martha Gellhorn, “sabíamos, simplemente sabíamos que España era el lugar en el que se podría detener al fascismo”, o porque creían en el proyecto liberal de la República y querían observar de cerca la causa más popular de su tiempo, o incluso participar en ella. Les pareció que la historia pasaba por España y quisieron ir a su encuentro.