Horacio González: Lenguaje y política, de Cintia Córdoba, es el título número treinta y cinco de la colección “Pensadores y Pensadoras de América Latina” de la editorial de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Ocupa un lugar importante en su catálogo porque González es también el nombre de la Biblioteca de esa Universidad y porque es la primera vez que un autor que había escrito sobre otro (González publicó allí su Manuel Ugarte. Modernismo y latinoamericanismo en 2017) se convierte en protagonista absoluto. Esta colección, que ya tiene ocho años de vida, ahora tiene su González.

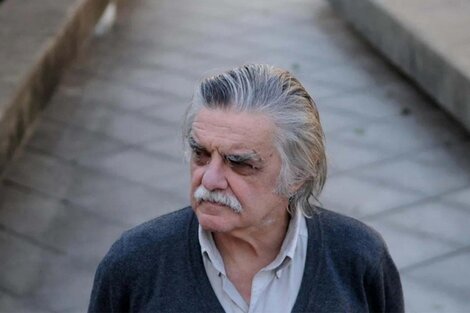

Alguna vez González escribió que Roberto Carri había pasado por la vida intelectual argentina como un planchazo. Metáfora futbolera sobre el juego brusco y la violencia, lo vertiginoso y lo ilegítimo, pero también sobre la pasión y, aunque no por lo mismo, sobre la infructuoso. El planchazo también como falta de tiempo. No había ni en la vida de Carri ni en la de buena parte de su generación, que era también la de González, tiempo para el pensamiento contemplativo. Pero no fue esa la opción que prefirió para sí González, quien quiso hacer con el tiempo otra cosa. Tal vez por eso Cintia Córdoba comience su libro diciendo que “fue un pensador oceánico”. Poética precisión. El océano como lo inconmensurable, lo desconocido. Quizá también como lo inasible, lo que siempre se fuga, pero sin que se pueda renunciar a la voluntad de intentar atraparlo. Visto desde arriba, como hizo Saer con el Río de la Plata, el océano no tiene orillas. Instalado en él, solo hay profundidad. Pero también calma y tempestad. Lo que es seguro es que aplicarle un planchazo al océano es solo un absurdo. Mejor embarcarse y abismarse en sus infinitos afluentes. Como cantaba el poeta, navegar es preciso. El González de Córdoba puede ser leído entonces como el exacto reverso del Carri de González.

Pero el González de Córdoba es también el del exceso y la recurrencia. El que vuelve sobre los mismos temas (el lenguaje y la política, la sociología y la historia, la generación del ’37 y el peronismo, la literatura y el cine, los trenes y los taxis), pero nunca de igual modo, o dicho al revés, siempre excedido. Nos dice Córdoba sobre la palabra exceso: “El rastreo etimológico nos recuerda su composición a través del prefijo ex, que significa ‘hacia afuera’ y el verbo cedere, que significa ‘caminar’, ‘marchar’ y, curiosamente, ‘retirarse’, ‘marcharse’”. González es entonces el pensador de la retirada: el profesor que lleva el aula a la terraza para fundar la universidad de los aires o a los trenes y los colectivos para despertarla de su quietud; el director de biblioteca que saca la institución a la calle, a su explanada, a las plazas para hacerla parte del debate público con sus “cartas abiertas”. Pero esa retirada no es la del que deserta ni la del que anhela un destino tranquilo. González: “Confieso que otra vez he sido infiel a una huida feliz del laberinto”.

Pensar embarcado en el océano con los tonos del exceso y de la recurrencia y de la retirada. Pensar en la tardanza. ¿No es eso un filósofo? Efectivamente, nos responde Córdoba. Y por eso, en la que quizá sea una de sus más osadas apuestas, sobre todo porque disloca los modos en los que se ha pensado a González, reclama inscribir “su nombre en el edificio de la historia de la filosofía argentina”. González filósofo. González filósofo de la lengua. González filósofo de la lengua política. González filósofo incesante de la lengua política y del drama de la historia nacional. Su gesto filosófico estaría dado por la inaudita capacidad de extraer la belleza y la potencia de aquello que no parece tenerlo, pero que sin embargo la aloja. Y si no la aloja, se la puede inventar. Pero se lo hace menos por un afán meramente estético o estetizante -que sin embargo está- que por una profunda voluntad política. Es política porque se instala en la comprensión de lo que no tiene comprensión: el acto político mismo. Córdoba da vueltas sobre esa incomprensión constitutiva y vuelve a González: “¿No es así la política lo que se sitúa en el interior de una averiguación por el modo en que no se produce lo que habría advenido y adviene lo que no debía producirse?”.

Por eso es que la apuesta de Córdoba por hacer de González un filósofo no tiene nada que ver con exigir que su nombre forme parte de los programas universitarios. Su jugada es otra. Y es hondamente filosófica. Porque lo que Córdoba hace, en definitiva, es preguntarse por el fin último de la filosofía y, quizá por lo mismo, por su porvenir. O para decirlo con un viejo maestro del barbado de Tréveris: se interroga por la filosofía del futuro. Y la filosofía, como sabía ese mismo barbado cuestionando a ese mismo viejo maestro, no puede ser pura escolástica. Tiene que ser praxis. Es así que, con ecos sartreanos, Córdoba sugiere que ya es hora de deshacernos de los guioncitos que encadenan filosofía-compromiso-intelectual, para decir que “la filosofía es un compromiso intelectual”. Esa podría ser la fórmula de una filosofía por venir, de una filosofía militante, crisalizada unas veces, dialectizada otras, por la urgencia y la intervención. Es el legado no ya del profesor o del director de biblioteca o del ensayista sino del “ciudadano del Bar Británico”. Cosas de Córdoba.