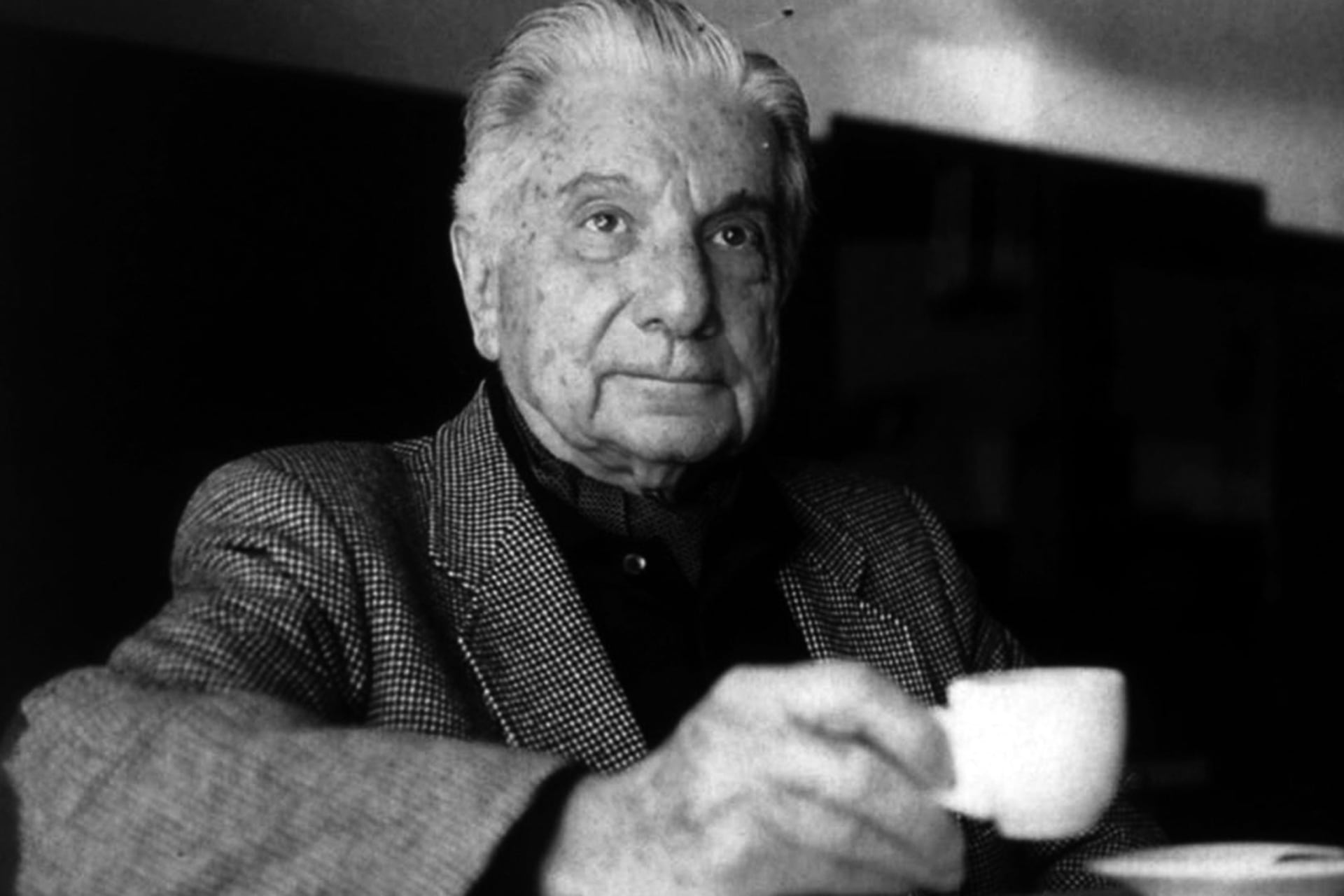

50 años de la publicación de "Yo el Supremo" de Augusto Roa Bastos

Hace 50 años se publicaba en Argentina Yo el Supremo, del escritor paraguayo Augusto Roa Bastos, quien desde 1947 se había exiliado en nuestro país. Novela de dictador pero, a la vez, mosaico y palimpsesto de escrituras, toma un tramo fundamental de la historia del Paraguay, el de la dictadura perpetua de José Gaspar Rodríguez de Francia entre 1814 y 1840. Elogiada ampliamente en su tiempo, a cincuenta años de su aparición, sin embargo, sigue siendo una novela a descubrir y redescubrir y que plantea una mirada lúcida y vigente acerca de las posibilidades y los límites del poder absoluto.