La historia de las librerías se cuenta sin mujeres porque las mujeres solo podían tener una librería si eran las viudas de un librero o las hijas. ¿Con qué nombre mantenían la licencia esas libreras sin biografías? Con el del hombre de la familia, es la respuesta rápida e infalible que recuerda a Manuela de la Ascensión Cerezo, la impresora de Puebla (¿?-1758), como una de las pocas excepciones.

Ser librera no era un deseo cumplido por las mujeres a través de los siglos y son pocos los nombres propios que las crónicas repiten y recuperan con amparo vocacional: Françoise Frenkel, Sylvia Beach y Adrienne Monnier, Montse Serrano, Piera Oria y Carola Caride. ¿Cuántas más? ¿Quiénes guardan los saberes de esas vidas que no nombramos? En la lista de hoy aparece Coqui (Amalia Longo, 1931-2024), la dueña de la librería más antigua que tuvo Rosario.

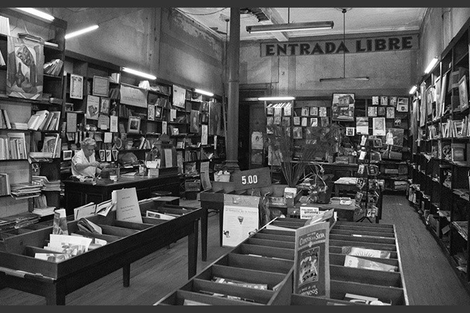

Coqui cuidaba La Americana, la librería de la calle Sarmiento al mil cien y que su padre, el siciliano Alfonso Longo, había fundado el 2 de agosto de 1908. Coqui y su cuñada Amanda fueron, cuando murieron dos hombres: el padre y un hermano de Coqui, las dueñas de esa librería de usados donde se podía encontrar lo que se buscaba y lo que no se sabía que se estaba buscando. La Americana (a la que la ciudad entera llama Longo) era una librería sin tiempo o con ese tiempo que no convive con los cambios de la moda porque la moda que viste y calza es siempre la del recoveco polvoriento donde espera algún libro.

Con la misma vidriera y las mismas persianas, con muebles de roble y piso de pinotea, la librería de Coqui era un lugar de saldos, de inhallables y de perdidos, esos libros que fueron impresos solo para que alguien los descifre algún día en amnesia irregular. “Fue una librería que vendía mucho”, dijo Coqui en una entrevista (Urbanos, agosto de 2020) antes de decir que iba a cumplir 89 años y que hacía 89 años que estaba en esa librería.

En pandemia y ante un final augurado Coqui, que estaba sola en la librería (su cuñada había muerto en 2017), también habló del futuro del edificio de ciento veinte años: “se va a vender, tal vez a demoler, vendrá una constructora”, y del destino de los libros: “el que me compra un libro tiene una mesa para que elija uno y se lo lleve de regalo”. “¿Adónde van los libros?”, se pregunta una lectora que pasa por la puerta con angustia en estado de vigilia y la excitación de tocar páginas usadas en la memoria. “¿Y las horas entre estanterías que suspenden el devenir del tiempo, adónde van?”.

Mientras averiguamos historias de libreras y hacemos una lista con sus nombres, sabemos que cada vez son más las librerías (virtuales y de las otras) creadas y atendidas por mujeres. Esa lista también está en camino.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/marisa-avigliano.png?itok=vIA0PxDm)