Una lectura de sus novelas sobre los porteños

Manuel Mujica Lainez a cuarenta años de su muerte

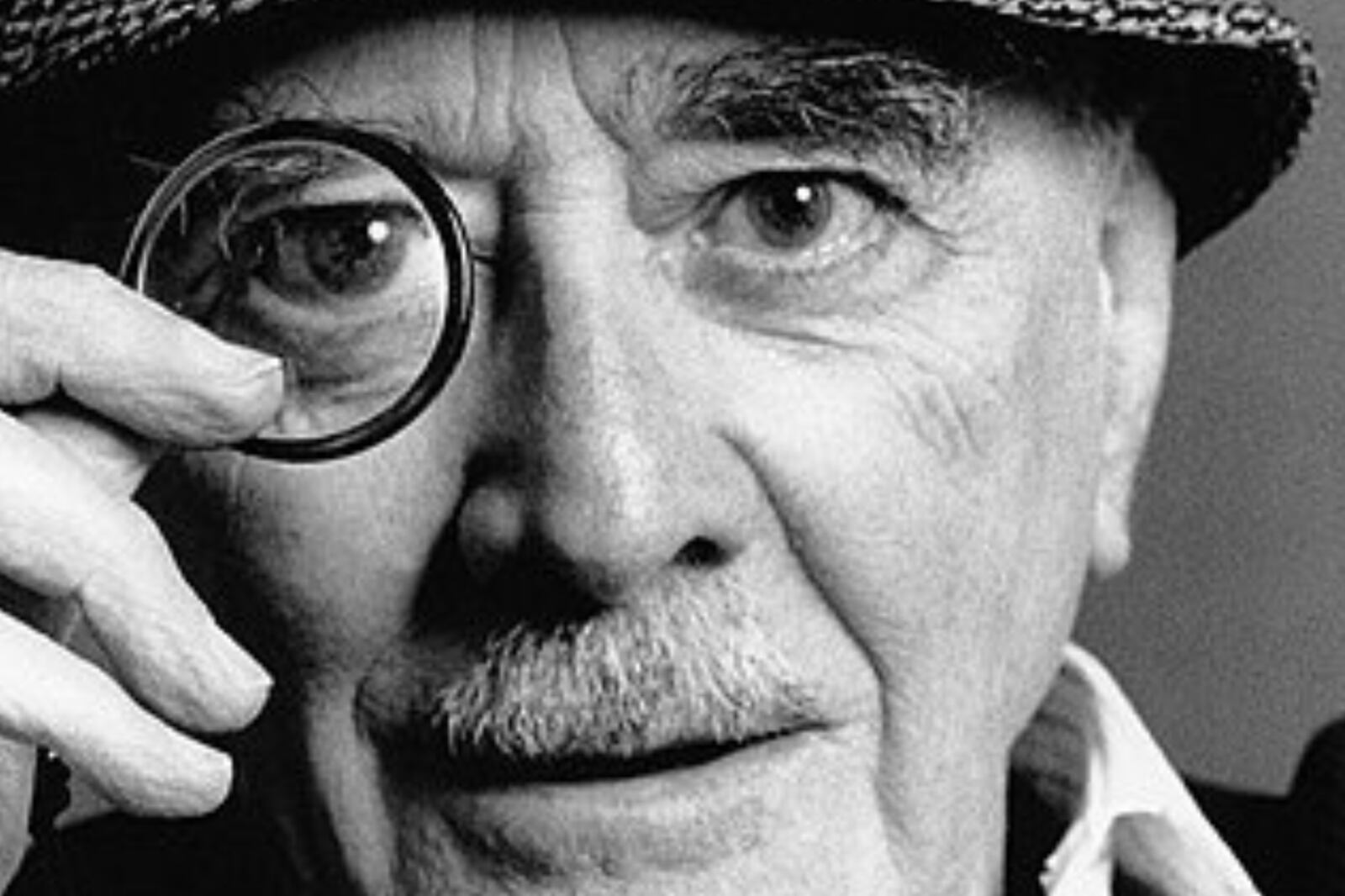

Si bien es un escritor relegado en el canon crítico académico, Manuel Mujica Lainez no ha sido omitido del todo y, además, la construcción de su figura de outsider algo decadente y aristocrático, arrastrando siempre un brillo pretérito de tiempos mejores asociados al lujo y el linaje, no ha hecho más que contribuir a darle a su obra un lugar específico en la literatura argentina: el del cronista de la clase alta. En los años 50 y durante veinte años al menos, escribió incansablemente y publicó libros fundamentales como Misteriosa Buenos Aires, La casa, Los ídolos y Bomarzo, entre otros. Mujica Lainez falleció el 21 de abril de 1984 en La Cumbre, y Radar eligió su figura para recordarla y celebrarla en la última efeméride del año a 40 años de su muerte.