El cuento por su autor

No sé cuánto hace que escribí este cuento. Es lo de menos. Inspirado en uno de los clásicos más universales, su tema también resulta peligrosamente conocido. Trata de un enfrentamiento histórico en nuestro país que, lejos de terminarse, promete nuevas temporadas, algunas como tragedia, otras como farsa o absurdo. Pero tiene la intención de la parodia. Así se me ocurrió un día y en medio de la vorágine de ese enfrentamiento. Yo trabajaba en una editorial. Tenía que compilar relatos de Kafka. Supongo que simplemente uní uno de esos textos con lo que me pasaba a mí y a mi alrededor. Es que no era una editorial cualquiera: mis dos editores jefes habían militado en los años setenta. Ellos lograron desenredar el malentendido que traía de mi educación forjada al calor de la clase media aspiracional. Yo, que simpatizaba con Alfonsín, veía con buenos ojos el menemismo (aunque no a Menem) porque en el uno a uno habíamos viajado a Disney, y me había entusiasmado con los aires de revolución de diciembre de 2001. Ese veinteañero que aspiraba a ser escritor y leía a Cortázar hasta politizarse, había sido de derecha sin saberlo y se había pasado a la izquierda con la caída de la convertibilidad. Ese joven, educado en colegios privados aunque no chetos, solo tenía una certeza: los peronistas eran sucios, feos y malos. Resultó que mi trabajo en la editorial coincidió con los años del kirchnerismo, y mis jefes se ocuparon de demostrarme que los peronistas podían ser cultos, sabios y talentosos, que los ataques a Néstor eran los mismos que le habían hecho a Perón, que a la izquierda del peronismo, por el momento, solo estaba la pared. Hasta que un día puse por primera vez mi voto en donde cualquier integrante de mi familia se hubiera cortado el brazo antes de hacerlo. Supongo que a buena parte de los que fuimos jóvenes en los noventa y disfrutamos los años de recuperación que vinieron después nos pasó algo similar. Así que en esa editorial me hice peronista, y desde entonces cargo orgulloso con una insignia que me distingue del gorilaje que me rodea. Gorilas que, hay que decirlo, en su gran mayoría son buenas personas (como lo era mi mamá, que me perdonó cualquier defecto menos este). A ellos va dedicado este cuento, de parte de un ex gorila. Y a Adrián Rimondino y Carlos Santos Sáez, esos jefes compañeros que me enseñaron que los días más felices siempre fueron, son y serán los nuestros.

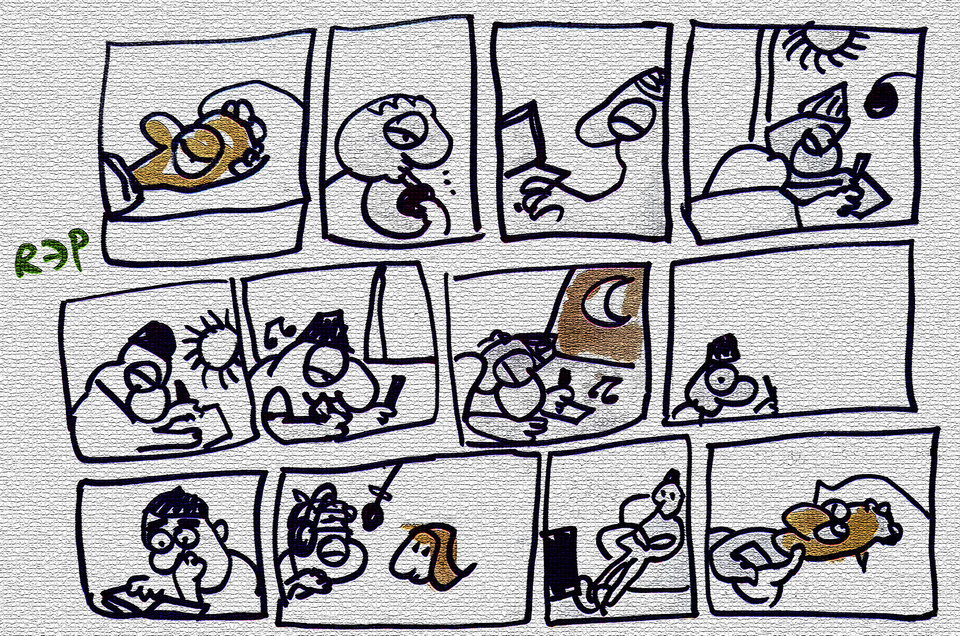

La metamorfosis

Una mañana, al despertar de una noche llena de sueños intranquilos, Gregorio Samsa se encontró convertido en un bicho monstruoso. Estaba en su cama, acostado de espaldas, las piernas abiertas, las manos en jarra detrás de un almohadón, cuando notó que la piel de su cuerpo se había oscurecido. Conservaba aún su tez blanca, pero era un blanco dudoso, que daba la impresión de esconder algo negro en su interior. Esa película antes brillante, suave y con aroma a jabón cremoso que era la piel de Gregorio, se había convertido en una lona para contener una grasa espesa que pugnaba por escaparse de los límites de su alma. Hasta el olor de sus axilas había cambiado y ahora apestaba a las carpas de la playa Bristol a plena luz del mediodía.

Retiró las sábanas para estudiarse: contuvo el aliento cuando descubrió que la panza le sobresalía por los costados, coronada por un ombligo en donde se arremolinaba una pelusa verde, que Gregorio se sacó con dos dedos endurecidos por unos callos que jamás había tenido. Embarcado como estaba en su recorrido por los cambios que se habían producido en su fisonomía, notó que el mero sabor de su boca le resultaba distinto. La sentía seca, el mal aliento normal de cada mañana, pero había un dejo agrio que le recordaba a los restos de vino en tetra brick que los obreros de la construcción tomaban para acompañar el asado. Y cuando se pasó una mano por la cabeza y tomó conciencia de que su cabello antes lacio, perfumado, tratado con acondicionador de coco, había dado lugar a rulos prensados y de pelo duro, el corazón le dio un vuelco tal que quiso correr para mirarse en el espejo. Contuvo un grito de horror cuando se descubrió dentro de ese nuevo cuerpo, se pellizcó varias veces para estar seguro de que era cierto, incluso el dolor le pareció ajeno, iba a salir a buscar ayuda cuando tropezó con algo.

-¿Y esto?

Era un palo con una bocha de cuero en la punta. Le recordaba a las fiestas de la tradición en Areco. ¿Había traído ese palo mugriento del campo? Corrió a mirar por la ventana: su camioneta no estaba en la calle, la Toyota de su padre tapaba la puerta del garage, era imposible que hubiera manejado hasta la estancia durante la noche. Repasó lo que había hecho antes de dormir: su madre se había pasado la cena hablando de lo caro que estaba todo, su padre dijo que el problema eran los sindicalistas, ¡trece paros generales le hicieron a Alfonsín!, todos unos vagos... ¿Y por qué causan la inflación?, preguntó Gregorio con inocencia. ¡Los salarios te encarecen todo!, casi gritó su padre, ¡los salarios, las cargas sociales, el aguinaldo...! Acá el honesto no tiene lugar, es un Viva la pepa, ¿derechos humanos para quién?, ¿por qué ellos te pueden cortar una calle y yo no puedo irme de vacaciones a Miami?, y después tenés que aguantarte que te canten la marchita en la cara… ¡Pensar que Perón iba pateando el oro del Banco Central!, en lugar de enseñarles a pescar, les regalaba el pescado… “Alpargatas sí, libros no”. ¡Eso!, dijo la madre de Gregorio, ¿te acordás?, yo me acuerdo del día que murió Evita, era chica pero me acuerdo, al que no llevaba corbata negra lo echaban del trabajo. ¡Perón era nazi!, siguió el padre de Gregorio, lo que pasa es que, en este país, si no gobiernan los peronistas no gobierna nadie, ¡manga de ladrones! Como decía Borges: “No son ni buenos ni malos, son…”. “Incorregibles”, completó la madre.

Gregorio trató de recordar qué había pasado después de la cena: sus padres habían mirado televisión, como todos los días; él había perdido el tiempo en internet aunque se había dormido relativamente temprano. Pero algo que asomaba debajo de su cama lo distrajo. Hizo un esfuerzo para arrodillarse.

-¿Qué es esto? –dijo y al mismo tiempo se preguntó por qué no había pronunciado la primera “s”.

Lo había visto alguna vez en los noticieros, cuando mostraban a esos salvajes protestando: una especie de tambor grande, con los bordes pintados de celeste y un escudo en el centro. Creyó reconocer el escudo, pero no pudo darse el tiempo suficiente para precisarlo, porque su mano derecha, poseída por una fuerza que parecía provenir desde otro cuerpo, se aferró al palo mientras su mano izquierda levantaba el bombo del suelo. No pudo hacer nada para evitarlo: la mano golpeaba el bombo mientras la sangre de Gregorio se arremolinaba en su cabeza.

¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!

Y algo crecía dentro de él.

Los golpes alertaron a la familia.

-¡Gregor, my love! –Escuchó la voz de su madre– Son las diez de la mañana. ¿No vas a la facu hoy?

¡Esa voz tan refinada! En cambio, Gregorio se asustó al oír la suya, que sin dudas era la misma de antes, pero en la que se mezclaba, como desde abajo, un irreprimible y doloroso canturreo, que sólo al principio dejaba oír claramente las palabras, para destrozarlas después en una canción que sus labios reprimían. Se forzaba en cerrar la boca porque la canción insistía en abrirse paso a través de sus cuerdas vocales, alentada por el bombo que golpeaba sin pausa.

-Sí, sí, gracias, ma. Ya me levanto.

Debido a la puerta de madera, fuera no debía de haberse notado la melodía que asomaba sobre el final de su respuesta. Pero la pequeña conversación había puesto sobre aviso a los otros miembros de la familia de que, contra lo esperado, Gregorio aún estaba en casa. Enseguida, en un lado de la puerta llamó su padre, débilmente, pero con el puño.

-¡Hijo! –llamó–. ¿Qué pasa?

-Ya voy –respondió Gregorio y se tapó la boca de inmediato.

Se felicitó por la precaución de cerrar su puerta con llave. Tenía tiempo y espacio para resolver la situación. Lo primero era sacarse el bombo de encima. Se concentró en que las manos lo soltaran, pero parecían aferrarse con más fuerza. Decidió ir por partes: apoyó el palo en el suelo y se sentó sobre un extremo. Hizo fuerza con el brazo para retirar la mano, mientras sostenía el palo cautivo entre sus nalgas. Sus dedos se resistieron arañando la madera como si se desgarraran de su propia carne, pero rugió con fuerza y gritó de dolor hasta que logró desprenderse. Se quedó quieto, los ojos fijos en la puerta, tratando de percibir si su familia había escuchado el alboroto.

De los rulos endurecidos le caían gotas de sudor que rodeaban sobre sus mejillas oscuras. Ahora le tocaba al bombo. Lo intentó por las buenas, pero fue imposible. Forzó sus músculos como había hecho con el palo, pero el dolor esta vez era insoportable. Iba a cambiar de estrategia. Se ocupó en parecer natural, miró hacia el techo, fingió que tenía tos; pensaba distraer a su propio brazo, esperó que se sintiera confiado, que se creyera a salvo de sus deseos de arrebatarle el artilugio y entonces sí, impulsó el cuerpo con violencia hacia el lado contrario y se derrumbó llevando el brazo con él, que pareció aullar antes de que la mano soltara, por fin, ese horrible instrumento de percusión que le recordaba a los indios, las murgas y cosas peores.

Apenas terminó de caer sintió un dolor en el tobillo. Se sacó la silla de encima y se puso de pie. Caminó rengueando hasta la cama. Se examinó: estaba hinchado y tenía un hematoma. Tomó el tobillo entre sus manos: no parecía roto.

–Se dobla pero no se rompe –dijo en voz baja, y tuvo la sensación de que la frase había sido disparada desde algún lugar remoto de su inconsciente.

Reflexionaba sobre esas ideas que le habían tomado los pensamientos cuando golpearon a la puerta.

–¿No pensás salir? –dijo su padre desde el pasillo.

–Vamos al paro, compañeros –se escuchó decir Gregorio, sorprendido del sonido que había adquirido su voz: salía de su boca como amplificada por un megáfono.

–¿Qué?

–¡No vamos a abandonar el reclamo hasta que la patronal reconozca los derechos de los trabajadores! ¡Exigimos mejores condiciones laborales y un aumento en los salarios, con retroactividad, además de las paritarias y la reincorporación de las compañeras y los compañeros despedidos!

–¿Qué te pasa, hijo? ¡Por Dios y la Virgen!

Gregorio se tapó la boca para no seguir hablando, pero las palabras se abrían paso por sí solas.

–Por eso, compañeros, vamos a continuar la huelga hasta que la patronal acepte concedernos una reunión con nuestros representantes. Y denunciamos, por esta misma vía, el pacto político y económico entre la empresa y los intereses transnacionales, pacto que ha dejado en la calle a miles de familias...

–¡Maru! –su padre gritaba detrás de la puerta– ¡Vení, por favor te lo pido!

Gregorio sintió otra vez un deseo irrefrenable de cantar esa melodía que pugnaba por salir de su cuerpo. Comenzó a dar vueltas alrededor de su habitación. La canción le brotaba por los poros.

–¡Hijo! –Ahora su madre golpeaba la puerta– ¡Hijo! ¿Qué pasa?

Estuvo a punto de decir “¡mamá!”, pero su voz se convirtió en un grito:

–¡Evita vive, carajo!

–¡Hijo! –su madre gritó desgarrada.

–¿Qué es todo esto? –Su padre volvió a golpear.

–¡Socialismo nacional, como manda el General! –dijo Gregorio e inmediatamente se agarró la cabeza.

–Si no abrís, tiro la puerta abajo y te saco de los pelos.

–¡Por cada uno de los nuestros que caiga, serán cinco de los de ellos! –contestó Gregorio.

–¿En qué te convirtieron, Dios mío? –chilló su madre entre lágrimas.

Gregorio se apretó la boca con las dos manos, el corazón atrapado en la garganta, un sudor frío cayéndole por los pelos duros como alambres de púa; pero sus manos volvieron a abandonarlo: se abrieron de par en par y de la boca escapó una mueca campechana:

-A los muchachos les gusta ponerse calificativos... Los hay ortodoxos, los hay heterodoxos, los hay combativos, los hay contemplativos… Pero todos trabajan…

-¡Salí de ahí ya mismo! –gritó su padre.

–Libres o muertos –contestó Gregorio–. Jamás esclavos.

–¿De qué esclavos, hablás, hijito? –otra vez la madre– Por favor, salí, duchate, ponete un rico perfume...

–¡Patria sí, colonia no!

–¡Ay, por Dios!

Gregorio escuchó que su madre se alejaba llorando desconsolada.

–¿A vos te parece? –gritó su padre– ¡Hiciste asustar a tu madre!

–Luche y vuelve, papá.

Gregorio se sentó en la cama, agitado. La panza le hacía ruido. Necesitaba desayunar. Pero esta vez no sentía deseos de un brunch completo en alguna cafetería de Palermo Soho. En cambio, experimentaba una urgencia atroz de cebarse unos buenos mates, y enseguida en su mente se formó la imagen de un humo espeso bajo el sol de un atardecer cualquiera, pedacitos de grasa entre los dientes, una costra salada de chorizo criollo y un pan de costra crocante. Sentado en la cama y con la panza desparramada sobre sus piernas, estaba tan a gusto con esa imagen que se soñó en Plaza de Mayo, con su choripan en la mano, sentado en la fuente con las patas en el agua.

–¡Se acabó! –la voz de su padre le arrebató el ensueño.

Gregorio se incorporó, sobresaltado. No supo si fueron las manos o fue por decisión propia, pero corrió a buscar el bombo y el palo, los puso delante de su cuerpo como un escudo y una espada, y esperó de pie junto a la puerta.

–Acaba de llegar la policía –gritó su padre– ¡Si no salís por las buenas, salís por las malas!

–¡Abra! –gritó la voz impersonal de un policía.

Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes.

–¡Abra ya mismo!

La puerta se sacudía, el picaporte giraba y el chirrido se multiplicó dentro de la habitación; alguien pateaba la puerta. Era un bombardeo de piernas, de puños y de gritos.

–¡Por lo que más quieras, hijo, dejanos entrar! –gritó su madre.

Gregorio se acomodó el bombo y levantó el palo. Esta vez abrió la boca por plena convicción. Y aquel canturreo que se había gestado en su interior por fin tronó con la fuerza de millones:

–Los muchachos pe... –La palabra prohibida luchaba por salir a la luz–, todos unidos…

–Hijo, abrí, por favor.

–...triunfaremos. Y como siempre daremos…

–¡Si no abrís en cinco segundos cagamos la puerta a tiros!

–…un grito de corazón…

–Uno.

–¡Viva Perón! –soltó por fin.

–Dos.

–¡Viva Perón!

–Tres.

–Por ese gran argentino…

-Cuatro.

–…que se supo conquistar…

–Cuatro y medio...

–… a la gran masa del pueblo…

Iba a decir “combatiendo al capital” cuando lo derrumbó un estruendo, un fogonazo, la cerradura humeando trizas. De la puerta quedó sólo un marco de madera rota y, detrás, dos policías, su madre y su padre que lo miraban con asco. Al principio Gregorio pensó que era su imaginación, pero enseguida estuvo seguro de que era real: todos estaban cubiertos de pelos, de pies a cabeza, y lo estudiaban con esa inclinación de cabeza típica de los de su especie.

–Gorilas... –susurró, más aferrado al bombo que nunca.

Pero entonces se dio cuenta de que el pecho le dolía, que le manaba sangre, que la bala había atravesado la cerradura pero también su cuerpo.

–¡Hijo! –su madre, en cuatro patas, se balanceba hasta Gregorio.

–Dejalo –dijo su padre, con un rugido–. Es incorregible.

Los policías firmes y sin dejar de apuntarle. Gregorio sintió que perdía la conciencia. Derrumbado junto a su bombo, alcanzó a decir “¡Vamos a volver!” y de su boca exhaló con debilidad un último aliento. Antes de cerrar los ojos, vio a su madre taparse la cara con las manos, vio a su padre mirar hacia otro lado, los dos huyendo de lo que habían hecho, como nubes espantadas en el amanecer de un día peronista.