Se trata de un prólogo escrito especialmente para la edición por el 50 aniversario, que acaba de publicar Plaza & Janés

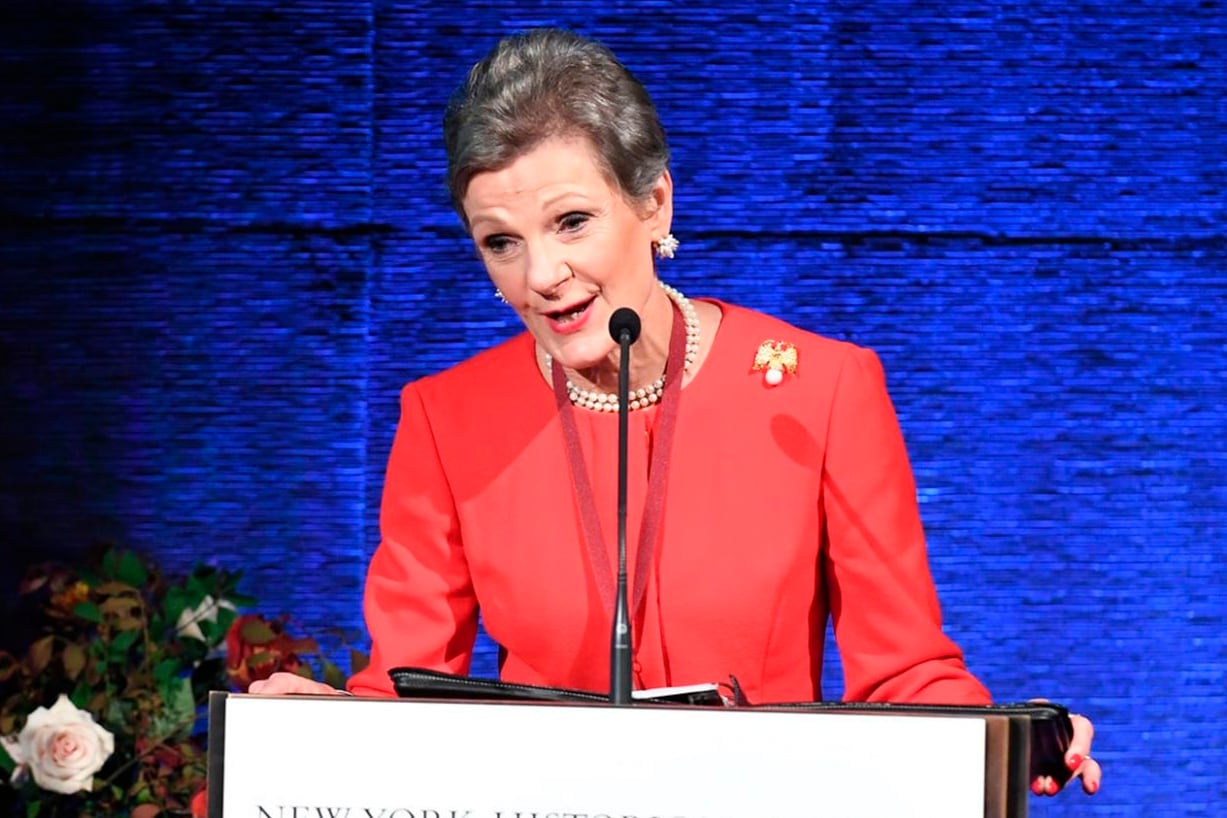

Margaret Atwood escribe sobre "Carrie", la primera novela de Stephen King

La escritora canadiense repasa las virtudes de su autor, recorre la saga de creación de la obra y el efecto que genera en sus lectores, entonces y ahora. Además, un fragmento de un prefacio escrito por el propio King, e incluido en esta nueva edición, donde cuenta de dónde sale el perfil de su protagonista.