Si en el futuro cercano todavía tenemos una industria del cine, y esa industria anda buscando historias que contar, nos podría iría peor que contar la de Thomas Falkner, el formidable converso inglés que fue un cronista de nuestro país. Para mejorar la película, el protagonista tuvo una larga vida -77 años en el siglo 18, una hazaña- que pasó casi toda en nuestra frontera patagónica. Es una vida que arrancó protestante y buscó transformarse en un viaje comercial esclavista, y terminó con una conversión y trabajo misional.

Falkner nació en 1707 en Manchester, que todavía no era industrial pero ya era una ciudad. Su padre era un "apotecario", como le decían entonces a los farmacéuticos, con lo que el pibe Tom se crió entre frascos, pociones y algo que lo marcaría, las famosas encomiendas de plantas, hojas y pastas que llegaban de todo el mundo conocido. En esa época no se sintetizaba nada, los farmacéuticos lidiaban con productos naturales y para ejercer su profesión eran prácticamente botanistas.

El muchacho era enfermizo y su padre no pudo curarlo, con lo que a los 24 años, cuando un médico le recomendó un viaje naval para mejorarse, le buscó un contacto. El apotecario tenía, se ve, amigos raros, porque el barco que le consiguió fue el Assiento, que hacía el tráfico de esclavos entre el Golfo de Guinea y Buenos Aires, En 1731, Thomas se embarcó como cirujano de a bordo, un conchabo con rango de oficial junior.

Una cosa importante es que un cirujano de esa época era más parecido a los que describe y detesta el Quijote, que a lo que asociamos hoy a la palabra. Ni remotamente un médico de verdad, un cirujano se sangraba, se ponía ventosas, te acomodaba los huesos y, en muchos casos, te afeitaba y te cortaba el pelo. El tendal de muertos que dejaban estos profesionales improvisados era notable.

Parece que Thomas se lució porque al menos sabía usar la farmacopea de la época y era un cortador de gentes delicado. Lo que no funcionó fue el aire de mar, y para cuando el Assiento descargó su carga dolorosa en lo que hoy es la Plaza San Martín, el muchacho estaba gravemente enfermo. Embarcarlo de vuelta era condenarlo a muerte, con lo que el capitán dejó al paciente con una de las pocas personas con las que podía hablar, el padre Mahoney, el superior de los Jesuitas porteños, nacido en Irlanda.

Thomas se curó e hizo algo tremendo para esos tiempos, se convirtió al catolicismo. Los Falkner no sólo eran protestantes, eran seguidores de la Iglesia de Escocia, lectores de Knox, el gran detestador de los papistas. Este Falkner aceptó el sacramento romano y entró en la orden de San Ignacio. Pasaron varios años en los que el inglés maduró, aprendió castellano, hizo el seminario y aportó sus conocimientos farmacéuticos a esa orden tan profesional que por la época tenía el monopolio de los arquitectos por estas pampas.

En 1740, el padre Thomas fue trasladado como asistente del padre Matthias Strobel en la misión de Laguna de los Padres, ahí nomás de lo que hoy es Mar del Plata y por entonces era la frontera sur del virreinato. Ahí terminaba el Imperio, literalmente, y arrancaban las Primeras Naciones, en este caso los tehuelches del norte. El puesto le iba a cambiar la vida al inglés. En los siguientes treinta años, iba a recorrer esas tierras del mar a la Cordillera, siempre juntando plantas y huesos, y anotando relatos de otras comarcas.

En 1774, ya maduro y de vuelta en Gran Bretaña, Falkner publicó un libro fascinante y desordenado, la Descripción de la Patagonia y de las partes adyacentes de la América del Sur. Parte manual medicinal, con listas de plantas, resinas, frutos y sus usos para curar, en parte descriptio geográfico, el libro es también un alegato para que la naciente potencia inglesa tomara estas comarcas. No es una veta sutil, porque Falkner se hizo católico pero aprendió a detestar el gobierno colonial, el que describe como una piraña golosa que saca y saca, y poco pone.

Un primer problema que plantea el libro refleja una obsesión de la época. El padre Thomas descubre que los mapas calculan mal, y por mucho, las distancias "horizontales", sobre los meridianos. Cuenta que según el mapa, la distancia entre Santa Fe y Córdoba es una, pero los cocheros le explican que es bastante más. El jesuita le cree a los cocheros por la simple razón de que se cuidan de no reventar sus caballos y "no hacen más de veinte leguas por día". Calculando la distancia recorrida en los días que tomaba el viaje, encuentra un error del 25 por ciento.

Calcular la longitud era un problema grave, sobre todo para los navegantes. Calcular la distancia del Ecuador es simple: si se conocen las estrellas relevantes, basta medir el ángulo sobre el horizonte para saberla. Instrumentos simples, cuentas simples. Pero cuando uno navegaba de este a oeste, como hacían los europeos viniendo, las distancias se transformaban en impresionistas, de a tantos días de navegación si el viento es así o asá. Recién en 1773 el relojero John Harrison logró ganar un premio que llevaba décadas abierto y había derrotado a las mejores mentes de la época. Era simplísimo: con un buen cronómetro de precisión que marcara la hora de Greenwich, el observatorio de Londres, se medía el mediodía solar en el lugar donde uno estuviera, y se comparaba la diferencia. Comparar los mapas de la época con los modernos muestra errores de cientos de kilómetros, en particular en la Patagonia, que aparece donde sólo hay aguas del Pacífico.

Falkner habrá llegado a leer sobre el nuevo método de Harrison, pero ya no vivía entre nosotros, con lo que sus cálculos fueron a la antigua. El mapa que acompaña su libro fue basado en el de D'Anville, "mejorado por Bolton" y por sus propias observaciones lunares. Que no era poco, porque el padre explica que él recorrió zonas de la campaña porteña y la Patagonia vedadas a los blancos, sólo pisadas por cautivos o náufragos rescatados por los indígenas. El llevaba instrumentos y sabía usarlos.

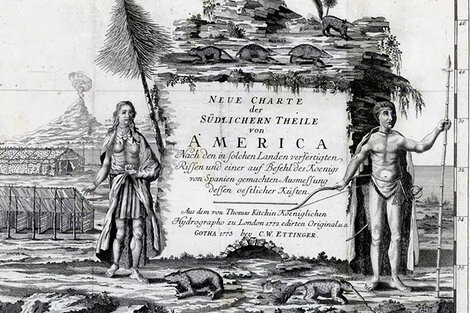

Su salvoconducto era su amistad con el longko Cangapol, un hombre impresionante de "siete pies y pulgadas de alto (sic)" al que los españoles llamaban el Cacique Bravo. Alto, fuerte, inteligente, el longko vivía en Hichín, a orillas del Río Negro, y le gustaba conversar con el curioso inglés, visitante frecuente del toldo que compartía con su mujer Huenec. Años después, un artista usó sus bocetos para retratar a la pareja real en la cartela del mapa que acompaña el libro.

Falkner tiene además la distinción de ser el primer autor en describir un fósil en lo que hoy es Argentina. La primera descripción es de un armadillo gigante que, observa, tiene exactamente la misma estructura ósea que una mulita contemporánea. Muchos años después, el bicho fue clasificado como un gilptodonte y Charles Darwin llegó a verlo, guardado como "los huesos de Falkner".

El jesuita hace listas detalladas de los peces de nuestros ríos, sus usos y sabores, de plantas medicinales, resinas y preparados. Atentísimo, se ve que conversaba con las machi y las consultaba. En una página bastante impresionante, cuenta que en dos ocasiones le cayeron de pacientes dos hombres de lanza a los que los habían atravesado de un lanzaso justo a la altura del estómago. Falkner observa que las lanzas evidentemente habían sido hechas con hojas de tizonas, la ya anticuada espada española finita y afilada. Los agujeros, al frente y a la espalda, eran pequeños, pero "se les salía lo que comieran o bebieran, chorreando. Los pacientes experimentaban dolores fortísimos".

El cura los atiende con un cocido de caaci, el schinus bonplandianus, una resina que se obtiene tajeando "cierto árbol" o hirviendo pedazos de su madera. Es un remedio "muy eficaz" como cicatrizante, con lo que les aplica la pasta y se las hace tragar, en bolos "del tamaño de una almendra" tres veces por día. El resultado es excelente, y el primer paciente está en pie a las seis semanas y el segundo a los tres meses. "En Europa los hubieran dado por muertos"

Si falta algo en la obra del jesuita inglés es gente, que parece que no le interesaba tanto si no eran Cangapol y su esposa. Hay, sin embargo, un par de observaciones de gran agudeza. Una es la enorme presión impositiva de los españoles, que mata casi todo negocio que trascienda criar el propio alimento. Otra es la increíble cantidad de ganado y caballos que cubrían el país de las sierras de Córdoba al sur. Falkner cuenta que una vez se encontró, con una partida de indios con los que viajaba al sur, rodeado por una inmensa caballada de baguales que casi los aplasta. Tuvieron que esperar varias horas hasta que terminaron de pasar para seguir.

Tal era la feracidad de este país, que nadie pasaba hambre. La única exportación era el cuero, y en temporada se veían masacres de miles de vacas silvestres, cuereadas y tiradas en medio del campo. Falkner, que venía de una tierra donde comer costaba, se escandaliza por el desperdicio.

En 1771 o 1772, no queda claro, el inglés volvió a su tierra, donde se podía ser católico. Ahí juntó sus notas, encargó sus mapas y disfruto de una de esas extrañas jubilaciones clericales de la época, la de ser capellán privado de aristócratas "de la vieja fe". Murió en 1784. La Orden se encargó rapidito de recoger sus notas médicas y botánicas, que pasaron a ser parte de un manual para misioneros.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/sergio-kiernan.png?itok=NcRptsXz)