El cuento por su autor

Hay historias que aparecen de un modo inesperado, se terminan de configurar como resto de una búsqueda que no ha llegado a su destino. ¿Pero hay un destino en la búsqueda de una historia? A veces se planean objetivos, se estructuran formas pero la escritura devuelve lo sorpresivo. La escritura se mueve con la misma lógica del agua. Siempre filtra algo incontrolable. Por eso, de la misma manera que no existe la página en blanco, no hay tampoco un destino en la escritura porque a lo que se aspira siempre es a una ilusión que terminará desvaneciéndose ante lo que no estaba planeado. Algo semejante a esto me sucedió con “El padre de Stanzu”: buscaba otro destino, iba hacia un lugar que se derrumbó pero en el tránsito -siempre la escritura se trasluce en un tránsito- apareció esta historia que no esperaba encontrar.

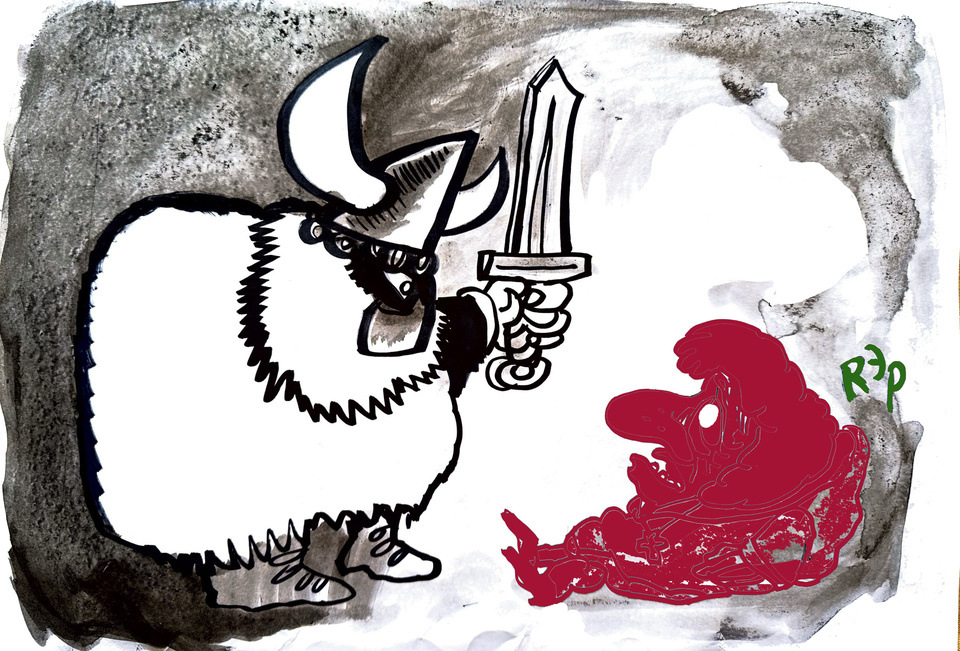

El padre de Stanzu

Una sola vez el padre de Stanzu se sintió así, extraño, como sapo de otro pozo. Fue cuando bajó del tren en Retiro y se enfrentó con Buenos Aires. Una ciudad pegajosa, inmanejable. Pero por eso mismo, también, un mapa de infinitas posibilidades. El padre de Stanzu, entonces, sintió una voracidad, una especie de excitación que lo encendía. Mientras caminaba por la plataforma del tren, mientras miraba las columnas de hierro, los relojes, mientras respiraba la humedad espesa que venía del río, el olor del río, percibió en su extrañeza algo parecido a lo que sentía cuando tenía que empezar a limpiar un terreno, cuando tenía que desmalezarlo. Empezar a limpiar un terreno y caminar por primera vez una ciudad, se parecen, pensó. En su desconcierto, en su desmesura, se parecen. El padre de Stanzu tenía veinte años y un olor a humo pegado en la ropa, difícil de sacar. Vivía con la madre en una casita en Castilla. Hacía changas. Y nunca había viajado a Buenos Aires. La imaginaba, la inventaba, con restos de películas, con tonos de voces que escupía la radio, con las fotos de revistas. En el pueblo ya había conocido todos los límites posibles. Y los había transgredido también. Después de aparecer borracho en una zanja, la madre decidió ir a ver a Pedro Lezano. Y cuando alguien del pueblo decide ir a ver a Pedro Lezano es porque está en problemas. Y ese problema sólo se puede resolver en manos de alguien que pueda desanudar la madeja. Pedro Lezano lo recibió en la estancia. Y después de escuchar el relato de la madre - quebrado por el llanto - le prometió que la iba a ayudar. Al otro día el padre de Stanzu llegó a la estancia media hora más tarde de lo acordado. Por eso Pedro Lezano lo hizo esperar una hora en la galería del caserón. Cuando Pedro Lezano apareció, quedó claro que estaban a mano. Desde ahí miraban el campo, sentían el silencio del campo. Pedro Lezano le preguntó qué era lo que más le gustaba hacer en la vida. El padre de Stanzu dijo algo vago e impreciso. Entonces Pedro Lezano reformuló la pregunta. Cómo imaginás tu vida dentro de un tiempo, dentro de unos años. Cuando tengas cuarenta, ponele. Y el padre de Stanzu, mirando el campo con una sonrisa que demostraba un placer secreto, dijo que soñaba con un imperio. Pedro Lezano primero pensó que el lugar de ese muchacho era en la administración de los silos. Pero había algo desmesurado en su mirada que no se correspondía con una oficina administrativa. Por eso, Pedro Lezano pensó que lo mejor para el muchacho era lo que se le había ocurrido. Una semana después de la primera cita, el mismo Pedro Lezano pasó a buscarlo por la casa y lo llevó en su chata hasta la estación. Fumaban, ahora, mirando el campo, mientras esperaban el tren. Pedro Lezano le dijo que no bajara la guardia, que Buenos Aires era traicionera; primero te muestra el dulce y después, de cuajo, te lo arranca. El padre de Stanzu largaba el humo, apoyado en el guardabarros de la chata con la que Pedro Lezano se paseaba en los caminos rurales de Castilla. Cuidate, le dijo Pedro Lezano pisando el pucho en el suelo. Le dio un abrazo. Sintió, seguro, ese olor rancio, a humo, pegado en la lana. El olor del padre de Stanzu. Al rato el tren se movió en el andén con un tironeo brusco, buscando el este; en cambio, el sol bajaba, quemando en su retirada los campos del oeste, los campos de Lezano. Y el propio Pedro Lezano, siendo parte de esa imagen, con un pie en el paragolpes de la chata y el corazón un poco acelerado por la despedida, levantó la mano y saludó a una máquina infernal que largaba polvo, espantaba pájaros, estremecía la tierra. Limpiar un terreno y caminar por primera vez una ciudad desmesurada se parecen. Cuando salió de la estación Retiro, el padre de Stanzu caminó buscando una calle, una dirección que Pedro Lezano había anotado en un papelito. La letra era compleja. Casi infantil. Alguien le dijo que esa dirección estaba como a diez cuadras. Por eso el padre de Stanzu cruzó la plaza San Martín. Por eso llegó a Florida. En un puesto de diarios volvió a preguntar. El diariero le quitó el papel y lo leyó con calma, pensó un momento y después le dijo que estaba equivocado: la dirección que Pedro Lezano había escrito era de Avellaneda. Tenía que tomarse un colectivo y viajar hasta provincia. Esta dirección es de provincia, dijo el diariero. El padre de Stanzu sintió que esa forma de decir provincia era distinta a la manera de mencionar la provincia donde quedaba Castilla. Eso era otra cosa, era la provincia, el campo. El diariero le dijo un número de colectivo, un número que el padre de Stanzu grabó como se graba en la cabeza un idioma nuevo. Un rato después se subió a un colectivo que tenía como destino Sarandí. Pudo sentarse en un asiento individual, junto a la ventanilla. El asiento tenía una funda de cuerina blanca. Algo de felicidad le venía siempre -no sabía muy bien por qué- cuando los asientos de los colectivos venían enfundados con cuerina blanca. Esos detalles lo conmovían. Y mientras el colectivo se desplazaba por avenidas anchas, por calles arboladas y bordeadas de edificios irregulares, unos detrás de otros, sintió dos cosas: un poco de asfixia primero y, después, una idea un tanto confusa que, con el tiempo, con los años diría, fue desplegando, fue aclarando. Que para entender a una ciudad hay que pensar en su doblez, en la ciudad secreta que sostiene a la visible. Eso lo tranquilizó. Y, con esa tranquilidad, se aferró a lo único cierto que tenía: apretó el papelito donde Pedro Lezano además de la dirección había escrito el nombre de Gliemo Zárate, un puntero político que se encargaba de dar trabajo para, en el mismo momento, otorgar también una deuda de por vida. La ciudad, poco a poco, se disgregaba en la noche, a medida que el colectivo se acercaba al riachuelo. Cruzar el puente lo sacó de cierta modorra -un rumor metálico y constante contra un hueco negro, una grieta espesa que ni siquiera se adivinaba como agua corriendo hacia el río- para después volver a una marcha que zigzagueaba por calles más oscuras, edificios abandonados, grandes galpones, chimeneas y árboles más frondosos. Lo que el diariero llamó provincia. Anduvo, así, atento, tratando de descifrar los nombres de las calles, los números hasta que el colectivo rodeó un estadio de fútbol -eso le había indicado el diariero- y entonces el padre de Stanzu se alistó para tocar el timbre y bajar en la siguiente parada. Bajó en un descampado que lo inquietó. El colectivo salió despacio pero largando un bramido espeso. Por eso mismo ladraron algunos perros. El estadio, en la noche, parecía un volcán abandonado. Estaba en la calle indicada por Pedro Lezano. Y ahora tenía que caminar cerca de cinco cuadras. Cuando estuvo frente al zaguán de la casa de Gliemo Zárate descubrió que no había timbre y, además, sintió que del interior de la casa venía un olor a asado. El hambre se le abrió con ferocidad. Entonces golpeó la puerta con fuerza. Dio dos golpes. Mientras esperaba que alguien saliera, volvió a mirar los bordes irregulares del estadio de fútbol y descubrió, a un costado, unas vías del ferrocarril resplandeciendo por el efecto de algunos focos de luz. El que abrió la puerta fue el hijo de Zárate. Y cuando el padre de Stanzu vio la cara de Gabriel Zárate descubrió que no sabía qué debía decirle. Vengo de parte de Pedro Lezano, de Castilla, murmuró. Gabriel Zárate lo miró un poco desconcertado. Le dijo que esperara un momento. Al rato apareció un hombre viejo, prepotente, con una voz ronca y pausada. Quién viene de parte de ese hijo de puta, dijo Gliemo Zárate, desde atrás de la puerta, masticando un pedazo de carne, con la boca brillosa por la grasa. El padre de Stanzu, frente a semejante cuerpo, alto, gordo, un cuerpo de otra época, apenas esbozó una sonrisa tímida. ¿Quién sos?, dijo Gliemo Zárate, la boca sin dientes. Hugo, balbuceó el padre de Stanzu. Gliemo Zárate en lugar de concentrarse en el muchacho que tenía delante, es decir, en el padre de Stanzu, chasqueaba la lengua entre los dientes y miraba el auto que estaba mal estacionado frente a la puerta de su casa. Miraba al auto como tratando de resolver un enigma. Y decime, ¿cómo anda ese viejo pelotudo?, preguntó, siempre atento al auto, un Chevrolet rojo, último modelo. La pregunta relajó al padre de Stanzu pero, a la vez, lo dejó sin respuesta. Cuando Gliemo Zárate volvió sobre sí mismo, con un tono de falso enojo, lo obligó a pasar. “Pasá, pasá, carajo, que está fresco”. El padre de Stanzu dudó, primero, si debía caminar por el pasillo oscuro o si debía dejarlo pasar a ese hombre macizo. “Dale, dale”, arengó Gliemo Zárate después de cerrar la puerta. Entonces el padre de Stanzu sintió que estaba caminando por una cornisa y que algo del vértigo que se le amasijaba en la panza lo atraía. El pasillo se desparramó en una cocina amplia, mal iluminada, que daba a un patio antiguo, lleno de árboles y de flores. Bajo un foco de luz estaban sentados a la mesa Gabriel Zárate y dos tipos más. Un flaquito voraz que tenía un lunar cerca de un ojo y el negro Buti. ¿Comiste?, le preguntó Gliemo Zárate. No, recién llego, contestó el padre de Stanzu y por eso todos sonrieron. Así que recién llegás, resaltó Gliemo Zárate. Che, dale un pedazo de carne al muchacho que recién llega, le indicó después a su hijo. La noche estaba estrellada. El patio mantenía una frescura cargada de olores: la tierra regada, el pasto recién cortado, las flores. ¿Y viajaste bien?, le preguntó, irónico, el flaquito voraz. Por eso todos se rieron otra vez, un poco más fuerte. Entonces el padre de Stanzu comenzó a incomodarse. Che, no molesten al muchacho, dijo Gliemo Zárate aguantando también la risa. El muchacho viene de Castilla, y Castilla es un pueblo de maricones, sentenció Gabriel y un silencio se adhirió a todas las cosas. Por eso el padre de Stanzu contestó casi sin pensar. Sí, dijo, eso dicen. Y fue el negro Buti, ahora, el que largó la carcajada y dijo que el muchacho había estado bien. Estuvo bien, dijo. Eso distendió las cosas. Y entonces Gliemo Zárate contó que había un auto afuera. Un auto rojo. Un Chevrolet, agregó el padre de Stanzu cortando un pedazo de carne. ¿Alguien sabe algo? Todos apretaron los labios y menearon la cabeza. Bueno. Cuando el muchacho termine de comer, largamos, dijo después Gliemo Zárate. Pero cómo, éste viene, preguntó alarmado Gabriel. Sí, dijo Gliemo, si ese hijo de puta de Lezano tuvo el valor de mandarlo, para algo debe servir. Cuando salieron, el auto rojo ya no estaba. Se dividieron en dos grupos. Gabriel y los muchachos por un lado. Y Gliemo y el padre de Stanzu por otro. ¿Comiste bien?, le preguntó Gliemo antes de arrancar. Y el padre de Stanzu sonrió. Sería cerca de la medianoche. El auto de Gliemo Zárate en principio comenzó a seguir al de su hijo pero después de unas cuadras se desvió, tomó por unas calles estrechas y vacías. Ese, en principio, era parte del plan. Bordearon, entonces, por un rato largo el terraplén de las vías. Iban, prácticamente, sin hablar. Hasta que llegaron a una avenida luminosa. El auto de Gliemo Zárate comenzó a moverse a paso de hombre. Así cruzaron la avenida luminosa y luego se internaron en una callecita oscura y arbolada. De pronto, en contramano, un auto también empezó a avanzar despacio. El padre de Stanzu no tardó en darse cuenta que se trataba del auto de los muchachos. Y tampoco tardó en sentir una ansiedad intensa. Por eso cuando el padre de Stanzu estuvo a punto de hablar, Gliemo Zárate dijo: Me caes bien, porque no hacés preguntas. Después de eso, Gliemo Zárate detuvo el auto a pocos metros del auto de su hijo. Se bajaron los cinco y se juntaron mirando la casita azul. Tenía una puerta vieja, de madera, y una ventana apenas entornada. Pero no había ninguna luz prendida. El negro Buti, ahora, parecía otro tipo. Tenía el gesto propio de los que pelean. Vamos, largó. Y empezaron a avanzar. Pero Gliemo Zárate, con firmeza, los detuvo. El muchacho viene conmigo, dijo, ustedes esperan acá. Y los tres quedaron desencajados. Era el momento de rebelarse pero ninguno pudo hacerlo. Gliemo Zárate miró al padre de Stanzu, le dijo que en la cancha se ven los pingos. Y le estiró una pistola calibre 22. El padre de Stanzu sintió la frialdad del arma. Y sonrió por sentirse el elegido. Caminó detrás de Gliemo Zárate hasta que Gliemo Zárate, llevándose el dedo índice a la boca, le pidió silencio, para después golpear la puerta de madera. Esperaron un rato y nada. Gliemo Zárate volvió a golpear y esta vez alguien, en un susurro, balbuceó algo. Reynaldito, dijo Gliemo hablándole casi pegado a la puerta, soy yo. La puerta se entreabrió y un hombre semidesnudo asomó la cara. Qué pasa, se atrevió a largar y fue ahí cuando Gliemo Zárate lo agarró de los pelos y lo sacó a la calle. Lo tenía en el suelo, desordenado. El padre de Stanzu no podía dejar de mirarle las medias: cada una con un escudito, desgastado, de Rácing. Gliemo, por favor, decía Reynaldito. Pero Gliemo Zárate, las rodillas hundidas en el pecho del hombre, le recordaba que con el sindicato no se jode, que las cosas se discuten adentro, carnero de mierda, las cosas se discuten con los compañeros, vas a escarmentar, traidor. Entonces Gliemo se paró - ese cuerpo enorme, de otra época- y mirándolo al padre de Stanzu, dijo: Pibe, ¿qué hacemos con Reynaldito? El padre de Stanzu sintió un sudor en la frente. La cara de Reynaldito le dio ternura -nunca había visto a un hombre así: vencido- pero interpretó que la insistencia de Gliemo y los muchachos lo ponían frente a un solo camino. Un camino irremediable. Cerró los ojos y pensó que se trataba de un pájaro, como esos que cazaba en Castilla, seguro en algún campo de Pedro Lezano. Un pájaro inquieto en el aire. Cuando abrió los ojos, además de respirar el olor a pólvora, además de ver que la mitad de la cabeza de Reynadito estaba abierta como una fruta jugosa, como una granada madura desparramada en el piso, descubrió que se había equivocado. Por eso mismo no supo hacer otra cosa que correr. Si no había que matarlo para qué le habían pasado una pistola calibre 22. Por qué Gliemo Zárate le abrió el telón para que interpretara la escena más dramática. Y, claro, con el telón abierto el padre de Stanzu actuó. Porque todo indicaba que debía actuar. Que no bastaba con la apretada de Gliemo Zárate. Ahora, mientras corría, vio que el flaquito voraz y el hijo de Zárate se agarraban la cabeza, estaban paralizados, y que entre el negro Buti y Gliemo Zárate trataban de hacer algo con ese cuerpo inerte. Durante tres o cuatro cuadras, el padre de Stanzu sintió que era una especie de flecha lanzada al aire y que, en ese recorrido, avanzaba por un mapa sin sentido. Era una flecha que, en cualquier momento, iba a caer. Porque las cosas que se lanzan al aire, es así, tarde o temprano se desploman. Entonces, en lo oscuro, a unos doscientos metros, entre unos árboles frondosos, reconoció la forma irregular del volcán abandonado. Y como si fuera un centro, una dirección posible que lo ordenaba, corrió hasta ahí. Apareció por una calle lateral, distinta de la que había tomado con el colectivo, por eso no encontró enseguida las vías del ferrocarril. Pero al pasar la zona de boleterías, vio el terraplén, los durmientes a lo lejos. Y decidió que, a pesar de estar tan cerca de la casa de Gliemo Zárate, era ahí donde quería pasar la noche. Encontró un refugio en un hueco que formaba una columna contra la pared que daba a los vestuarios y se acurrucó. Tardó un rato en acomodar la respiración. Pero el cansancio lo fue devorando. Si algún día tengo una hija o un hijo, pero mejor si fuera una hija, se decía para evadir, para calmarse, es decir, voy a ser el padre de Stanzu y le voy a contar esta historia pero no así, más bien con algunas lagunas. Y mientras se hundía en el sueño pensando en una hija, pescando con su hija en la laguna de la Martingala a las afueras de su pueblo, prefirió confundir las columnas del estadio de fútbol con las de su propio imperio, ese imperio que deseaba construir, que estaba seguro iba a construir.