-¡Dios mío!, sentí retumbar en las canaletas de mi cabeza.-llena de esos cables que imaginaba rosaditos, venitas azules palpitantes como las valvas del fondo de la mar, tirantes como chicles en mi cabecita de preescolar-. Luego me desmayé. Voy a contar todo. Era la siesta en que Dios no parecía vigilar. Uno se había enterado que el Demonio se aposentaba a esa hora en la zona lacustre de nuestra alma de réprobos para meternos malos pensamientos. El Príncipe era invisible, amo de los huecos y las planicies fieras, los fuegos, las perradas, los santorales y los inodoros. Allí reinaba ¿Y qué eran los malos pensamientos? No significaba el asesinar a los padres o envenenarle los perros a la señora del chalé que jamás nos devolvía la pelota y que cuando lo hacía, la dejaba caer a nuestros pies tajeada por cuchillos o mandíbulas?. Volvía la pobrecita descuartizada, una amiga muerta para caer desde el cielo a nuestros pies, heroica, con la premisa de volver a coserla, salvarla de una herrumbre en el fondo de alguna casa., despachada en un tarro de basura, pobrecita, hermana marroncita nuestra. Los malos pensamientos eran una mansedumbre que no condenaba a nadie pero machacaba. Tampoco era rogarle al Malo por el incendio del colegio o que el nueve de Independiente fallezca de imprevisto porque le había hecho un gol agónico a Biasutto. No, los malos pensamientos lo constituían las mujeres. Señoritas en poses extremas. Señoritas desnudas que sólo pude espiar en unos naipes que mi padrino Varela daba vueltas con parsimonia cruel sobre el paño verde de su taller de sastre. Señoritas en pose de sirena dentro de calcomanías que se adherían al caño de las bicicletas.

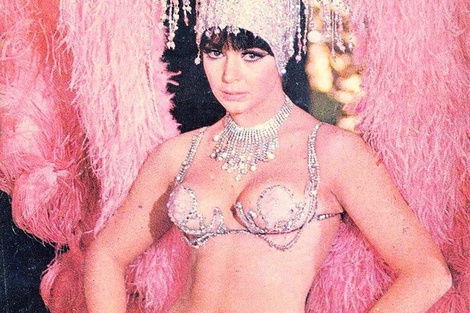

Los pibes grandes accedían a tenerlas pegadas, nunca nosotros. Señoritas rellenas con cinturas exiguas y pechos inmensos. Chicas norteamericanas de las series, busconas; señoritas ronroneantes que en las escenas desaparecían bajo las sábanas tras una nube de tabaco. Chicas que se acostaban con espías de jopo o con bandoleros. Señoritas argentinas que bailaban levantando sus patitas en “Casino Royal”, donde un Marty Cossens o un Chico Novarro hacían la parodia del singer negro o melancólico con pucho en la boca, acariciando con ternura las teclas del piano y pasando sus dedos con erotismo ingenuo sobre los hombros de una corista emplumada.

Ah, esos concursos de bellezas donde ellas desfilaban en trajes de baño. Ah, esas propagandas de perfumes, de plumitas de Altai, de aceites para ensaladas y cañas quemadas para el garguero, donde una modelo tiraba besitos a la cámara o se enroscaba sensualmente a los pies de un compadrito. Eso, amigos, nos conducía a la Siesta del Diablo, encerrados en el baño, y con las fotos de las revistas enrolladas invariablemente bajo el pantalón corto o camufladas por un Gráfico. Todo sucedía en verano, amigos. Durante el calor se asilaba en nosotros, bajo nuestra piel escarada de picaduras, el mismísimo Mal, quien descendía de los campos labrados en la altura de unas montañas perpetuas o de unas llanuras de fuego con descansos umbríos junto a un río de plata y de miel y venía a echarnos azufre en los intestinos , y a soplarnos fuego verde platinado entre las piernas y a secarnos la garganta, mientras se hinchaban nuestros miembros y hacía que manase de él una saliva pecaminosa. Un calvario supremo de cuellos transpirados y piernas que temblaban luego y nos quedábamos como idiotas mirándonos al espejo que se tornaba opaco de vapor, impactados del poder que estaba dentro nuestro, del sueño desvelado de la siesta sin mujeres reales y madres durmiendo cerca en camisones semitransparentes, lo que acentuaba la culpa y el peligro.

Pienso y digo: María Aurelia Bisutti, sonriendo bajo un sol radiante en el césped mientras detrás se perfilaban unas canoas y un muelle vacío. María Concepción César y sus breteles de negras florcitas bajo un haz nocturno. Zulma Faiad retorcida en una telaraña de nailon enfermizo. Reñidas, heladas fotos con hojas arrancadas, robadas a otros o compradas en el mercado negro que uno mezclaba y distribuía en un mazo hasta lograr el colmo de la bestialidad frankensteiniana: unir las mejores partes en la zona de canaletas de nuestras cabecitas para poder culminar en una sola imagen, puesto que las fotos no eran desplegables.

-¡Dios mío!, alguien, algo gritó por mi, delante de mí, aquella vez, y creí morir después. –¡Dios mío!, repetí maquinalmente, a la vez que se me erizaban los pelitos de los antebrazos. Era el mismísimo Demonio y estaba allí, a la salida del patio, a la hora de la siesta, con los brazos en jarra , todo de rojo. El diablo de cola negra y crestas de lagarto; las garras, el aliento de sulfuro, el olor a peste. Avanzando hacia mí. Creí escuchar un: “¿Qué estabas haciendo, eh?”, pero eso fue un brevísimo instante como lo que debe durar el aliento de la muerte antes del golpe y la caída, y las estrellitas que de verdad existen al machucarse uno la crisma. Ah, Dios mío, aquel tío imbécil probando su disfraz de Diablo de comparsa justo conmigo. Y María Aurelia Bisutti desmoronándose en las baldozas con los pechos semicubiertos de donde le asomaban unas estrellitas a la altura de los pezones, las mismas que había visto girar en mi cabeza cuando culminé en el baño, las mismas que habían caído desde adentro de mi cabeza con el golpazo y ocuparon por un siglo mis canaletas, las mismas que coronaban el techito de la parroquia, donde la Virgen dormía en la frescura de su siesta purísima junto a su hijo Jesús en el regazo, crucificado, muerto y resucitado. Allí, en esa balustrada de madera donde escondíamos las revistas bajo su manto; allí donde él dormía la dicha de estar en el nido de los muslos de su mamá virgen de sudor y a quien seguramente nunca le habría dado un disgusto como yo a la mía; eso de salir en la locura de un viento norte para hacerme el estudioso, cruzar el patio y encerrarme, para que luego el mismísimo Diablo de la Siesta me descubriese tras celebrar la misa hereje de mi cuerpo en soledad.

Y la pobre Bisutti recogida del piso en manos de un disfrazado de diablo que se reía a más no poder, haciendo salir hasta de los tapiales altos, de los huecos sonoros de las ventanitas del pensionado y de la casa misma, las cabezas hormigueantes de todo el regimiento de diablos del vecindario para comprender al fin la escena y reirse, por los siglos de los siglos de este púber sin pecado concebido.