“De vez en cuando, uno se convierte en la excepción a la regla. Yo lo fui en un sanatorio una noche de felicidad popular. La selección argentina le había ganado a países bajos y había pasado a la semifinal. Afuera, la gente festejaba; adentro, los televisores de terapia intensiva repetían una y otra vez los goles del partido y el gesto del Topo Gigio que Messi le había hecho a Van Gaal. ‘Mirá mami, como Román’. Pero ella volaba de fiebre y ya no podía ver: ‘No me sueltes, me muero’.”

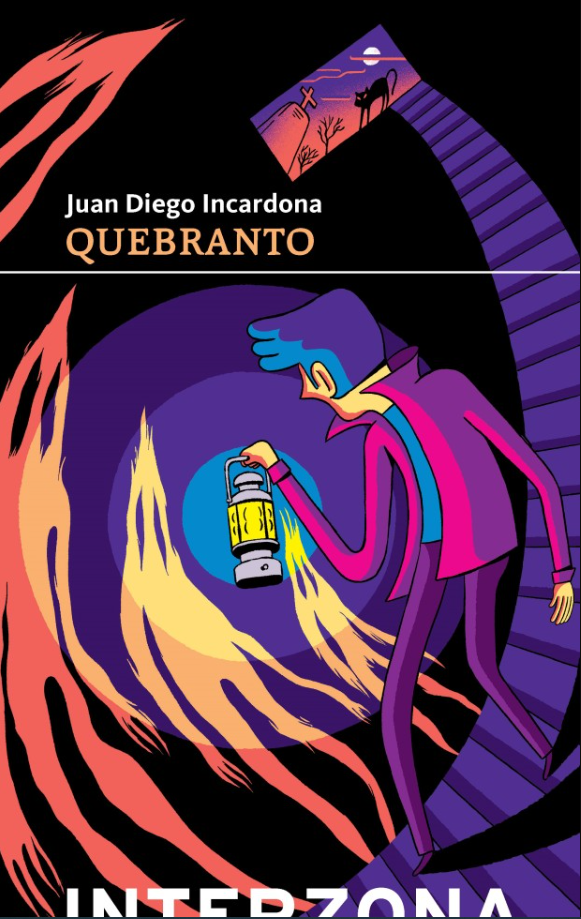

Quebranto, la nueva obra de Juan Diego Incardona arranca así, en la antesala de la muerte: la madre de Juan Diego, narrador y alter ego del autor, va a morir tras una larga y tortuosa agonía, pero antes, el hijo va a recordar: aquella vez que lo atropelló un auto, de chico, y sobrevivió de milagro. Otra tarde en que decidió, sin más, quitarse la vida y se despidió del mundo después de desafiar a Juan Ramón, el matón del grado, que prometió buscarlo a la salida de la escuela. La madre estuvo ahí, siempre, cuidándolo.

Es la misma a la que el escritor, Juan Diego Incardona, retrata en El hijo de la maestra: “Debido a su personalidad hiperactiva, su capacidad para organizar y su sensibilidad, (mi madre) siempre realizó actividades que trascendían lo escolar: visitaba casas, organizaba el comedor, conseguía zapatillas para los chicos. Con el paso del tiempo, Cecina de Villa Celina, se convirtió en un referente de las escuelas del barrio; mi vieja, una maestra de frontera en el Conurbano Bonaerense. Además, durante muchos años ha dado clases particulares, a veces sin cobrar un peso.”

En el sanatorio, la escena se ha invertido y es Juan Diego quien, con los ojos calcados de su madre, cuida de ella. El hijo piensa, incluso, en matarla para que no sufra. Escribe: “Yo me convertiría en matricida, pero lo haría por piedad y amor, sería un sacrificio enorme, más un regalo que un horrendo crimen”, se plantea.

Recuerda también a su amiga muerta, Marina Kogan, a quien sigue extrañando y ve en sueños; al abuelo Giuseppe; a los amigos del barrio, Claudio, Mache y Gabi, que se fueron antes de tiempo. Son sus muertos. Las pérdidas a las que ha sobrevivido, como sobrevive a la pérdida de Mica, la ex novia de la que está alejado aunque sigue enamorado.

En la infancia, le gustaba estar solo porque sabía que la madre estaba cerca. Ahora va implorarle, en sueños: “No te vayas, ma”. La madre le asegura que algún día volverán a verse.

“Yo he sufrido horrores por mis rupturas amorosas y por otras tantas cosas, pero nunca había atravesado estos umbrales de tristeza”, admite el autor, que en pocos meses también afrontó la muerte del padre. “Después de haber pasado veinte años sin fumar, lo alcanza un cáncer de pulmón fulminante”, cuenta en la entrevista. El hijo siente que su mundo conocido colapsa. ¿Puede el dolor transformarse en aventura literaria? Incardona no sólo se propuso esa operación artística y estética: sintió, más bien, que esa era una necesidad vital, incluso su única posibilidad de supervivencia. La muerte de sus padres lo había sumido en un pozo profundo y la escritura aparecía como la única posibilidad de salvación o redención.

Ese impulso dio origen a Quebranto, que por momentos se vale del registro de la crónica hasta que sumerge a los lectores en la ficción más fantasiosa: el autor entrega un relato híbrido al que otros narradores -como las hermanas de Juan Diego- también sumarán sus puntos de vista. Finalmente, el libro puede leerse como una novela o como un conjunto de relatos en los que el escritor bonaerense consolida una voz distintiva, que se impone además como referencia para los autores de su generación.

Si el duelo es ese complejo proceso que implica deshacer los lazos con el ser querido y enfrentarse al dolor de la pérdida, el narrador de Quebranto asume esa pena extraordinaria por las muertes de su madre y su padre con la certeza de que en ese recorrido -por las calles del barrio, el cementerio, el Congreso de la Nación-, se reencontrará con un destino inexorable: el de narrar lo que le pasa y lo que siente.

JUAN DIEGO FURIOSO

“A diferencia de los anteriores, éste es un libro lleno de ira, está muy enojado, furioso, el que escribe este libro”, admite el autor. “La pasé muy mal durante la agonía de mi mamá, al final lo que vivimos fue un calvario. Y más allá de las frases tranquilizadoras que uno escucha en esos momentos, el sufrimiento es total. Yo lloraba todos los días, estaba solo. Así arranco a escribir y mi compromiso fue total: la mayor parte del tiempo lo hice llorando, escuchando canciones tristes a repetición. Quise escribir el libro más triste del mundo, y creo que lo que prometo se cumple.”

¿Buscabas en la escritura la misma intensidad abrumadora que te ponía a prueba?

-Exacto. Nunca fui tan autobiográfico y acá dejé el alma, éste es el libro más triste que yo soy capaz de escribir. Como se fueron mis padres, quise que lloraran todos.

Para evitar el riesgo de la mera catarsis, sin embargo, Incardona tuvo claro que debía “escenificar, apostar por las peripecias de los personajes, más allá del lamento. La mía es una literatura de andanzas: me interesa siempre, más que la voz narrativa, que los personajes entren en acción, que se muevan, que les pasen cosas. Y ahí es donde entra a jugar la ficción. Si me ponía a cantar esto hubiera sido una serenata sin sentido, por eso la construcción de un escenario y la acción eran la única forma de salir a flote con toda esta historia”, dice. “El dolor extremo te lleva a la inacción, a la parálisis, y en todo caso las palabras, el lenguaje, sirven para ponerse en marcha otra vez y para poner en movimiento al lector. Pienso que fue peligroso escribir este libro: yo ya estaba en un pozo y quise sumergirme más, pero sobre todo hacer literatura. Estaba en estado literario. Cuando leo en público Serenata, el primer relato, me dicen que soy un hijo de puta. Los siete u ocho primeros relatos son los más terribles, es como Walking Dead: primero los zombies te asustan, aunque después, en la quinta temporada, ya conocés lo que viene y empezás a acostumbrarte. Hay sensaciones muy fuertes que te hacen sentir fuera del mundo, en un plano que solo comprenden quienes están en una situación semejante, quienes hablan ese mismo idioma, lo demás no te interpela, no te importa. La orfandad es eso, y yo quise llevar a los lectores a ese inframundo.”

LOS LIBROS DE DUELO

Hay una tradición de libros sobre el duelo -El año del pensamiento mágico, de Joan Didion, Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonnett, El año en que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Tibuleac; La invención de la soledad, de Paul Auster o La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero, por nombrar solo algunos de los numerosísimos títulos que alimentan el género- y el escritor bonaerense se incorpora con Quebranto a este linaje, echando mano a una imaginación prodigiosa. Lo hace, además, abonando a una mitología barrial que viene construyendo desde hace años y es al mismo tiempo una elección política y poética.

El partido de La Matanza, Lomas de Zamora y Esteban Echeverría sirven de escenario a una serie compuesta por Villa Celina 82008), El campito (2009) y Las estrellas federales (2016) que tiene en el centro a Villa Celina: esa geografía, en la que Incardona pasó su infancia y juventud, se convirtió en propulsora de una cartografía literaria, a esta altura singular y reconocible. También, o, sobre todo, un paisaje emocional, ya conocido por sus lectores.

Si Villa Celina, su primer libro, estaba más cercana al registro de lo autobiográfico, en El campito, Rock barrial y Las estrellas federales -en el que propone una aventura fantástica, un viaje circense por las violentas mutaciones que sufrió la clase obrera durante los años 90- irrumpe lo fantástico y la ciencia ficción.

El suyo es un estilo por momentos realista y por momentos onírico, que a su vez dialoga con la literatura de Roberto Arlt, Leopoldo Marechal y Héctor Oesterheld. Y son esas mismas calles y es en esas mismas esquinas en las que el autor vuelve a situar la acción de Quebranto, un relato con el que el autor impacta por su capacidad para diseccionar su propio dolor y la entereza para narrarlo.

“La localidad de Villa Celina está situada en el sudoeste del Conurbano Bonaerense, en el partido de La Matanza. Aislada entre las avenidas General Paz y Richieri, tiene ritmo pueblerino y aspecto fantasmagórico”, define Incardona. “Barrio peronista como toda La Matanza, su vida social gira en torno a los clubes, la Sociedad de Fomento, la parroquia Sagrado Corazón y las escuelas del estado”.

Allí está también el viejo Tanque de Agua, una edificación cilíndrica que se convirtió casi en un símbolo de esa localidad y donde Juan Diego y sus amigos se reunían desafiando la altura: tocaban canciones subidos a una infinita escalera caracol bajo el cielo estrellado. En el libro también aparece el tanque que perdura en la memoria como el guardián de sus recuerdos más preciados.

Después de haberse recibido como técnico mecánico en un colegio industrial, estudiar Letras, fundar una revista literaria virtual, El Interpretador, en la que empezó a publicar sus primeros relatos, e imitar a Borges, sus amigos alentaron a Incardona buscar una voz propia: “Dejate de romper las bolas con Borges”, lo “animaron”.

Así, de a poco, Villa Celina fue convirtiéndose en la matriz de las que siguen emergiendo recuerdos y ficciones.

La construcción de una mística que inició con su primer libro y que profundizó en los títulos posteriores le permite, también en Quebranto, documentar su mundo -a sus amigos y a sus parientes-, también junto a una nueva generación de narradores (Walter Lezcano, Leo Oyola o Dolores Reyes entre otros) que hacen del paisaje del conurbano el escenario de sus aventuras literarias.

En su nuevo libro, el narrador recorre las calles del barrio, el cementerio y más allá, y se transforma en un héroe inesperado cuya verdadera misión no es salvar al mundo sino narrarlo.

El tiempo impone sus trampas y entonces también la memoria se abre como un escenario paralelo, sinuoso e inquietante. Así es que el hombre vuelve a ser el niño que recuerda a su madre, esa maestra dedicada y amorosa que, cada tarde, al volver de la escuela, lo ayudaba a hacer la tarea mientras tomaban la merienda; como recuerda a su padre, Juan, un obrero industrial que había llegado junto a su familia desde Italia a fines de los años cuarenta que a veces lo llevaba a la fábrica, hasta que quedó confinado en la casa, y al quien ahora el hijo define como “muy inteligente, trabajador, y poco expresivo, un genio para los trabajos manuales”.

Juan Diego debe sobreponerse al golpe letal de esas ausencias y, para que no lo alcance a él mismo la muerte, apelar a todos los artilugios que tiene a mano, empezando por la escritura. La imaginación es entonces el arma más poderosa para evadir lo que le toca y acceder a ese otro espacio imaginario en el que los muertos conviven con los vivos y las pérdidas multiplican las visiones de la destrucción. “Veo los restos calcinados de lo que fue un comedor, las sillas y la mesa convertida en antorchas efímeras. Veo los restos carbonizados de una estantería que solía albergar libros y adornos; veo sus cartas, sus fotos, su casa y todo lo que fue de ellos convertido en un montón de cenizas”, se lee en uno de los últimos relatos, “Lamentaciones”.

Quebranto invita al lector a un vagabundeo mágico y conmovedor, ante todo, a una aventura que es la exploración misma de las posibilidades de la literatura y un viaje espiritual por la búsqueda del sentido.

Dueño de una sensibilidad que conjuga la fragilidad, la aspereza y una emotividad profundamente argentina, el cotidiano y lo fantástico, Incardona se entrega al juego literario que provoca en él ese agujero negro que se ha tragado a quienes más quiso y extraña.

“Me da gracias ver la cantidad de tesis universitarias y trabajos académicos dedicados a mi obra, saber que se está analizando lo que viví con mi familia y mis amigos según Deleuze -se divierte-. Aunque esas miradas también me ayudaron a ver que mi obra refleja una cartografía y un universo propio, como el de tantos autores que recrean su mundo. En definitiva, los autores buscamos metales preciosos entre el carbón, pero eso solo se puede hacer si uno escribe sobre lo que conoce”.

En ese territorio arrasado que representan algunas zonas del Conurbano, y ese otro paisaje emocional devastado por el que transita nuestro antihéroe, la supervivencia y la solidaridad aparecen como la única épica a la que se puede aspirar: un tesoro en sí mismo, ese que le da sentido a la existencia.

“Toda la saga de Villa Celina transcurre entre 1982 y 2001, infancia, adolescencia y juventud. En La culpa fue de la noche escribí ficción ambiental en la pandemia, y en Quebranto, que arranca en el Mundial de Qatar, aparece una Buenos Aires contemporánea pero también hay flashes al pasado porque ese es mi tiempo mítico. Bebo también de los géneros -explica-. Entiendo que en los últimos años hay dos grandes formas de la producción literaria: las literaturas y los relatos autobiográficos y los géneros como el terror, la ciencia ficción, el policial, que nunca se va. Yo me alimento de esas dos fuentes, hay mucha ciencia ficción y mucha novela de aventura en todos mis libros, porque eso es lo que leí en mi juventud y me encanta. Pero el punto es que cualquier oportunidad que haya para escribir, hay que explotarla, la vocación te lleva a escribir.”

En uno de los últimos relatos del libro, “Una débil luz de trasmundo”, Juan Salvo, El Eternauta, deambula por una Villa Celina destruida, se mete en la vieja casa familiar y encuentra una carta que Juan Diego le escribió a su madre en 1996, y cuya copia también se incluye en el libro.

Salvo lee la carta y llora. Ve la casa de nuestro protagonista encenderse y extinguirse bajo las llamas. Es el final. No va a quedar nada. O van a quedar las voces, en ese universo paralelo que la ficción puede recrear la vida como en un pase mágico, el brillo que pese al fuego nunca extingue y perdura, resiste.

“¿Vos lloraste leyendo?” pregunta Incardona.

“Sí”.

“Entonces supongo que está bien”.

>Un fragmento de Quebranto de Juan Diego Incardona

MIS PADRES SEGUÍAN MURIENDO

Pasaba horas en el cuaderno, intentaba nuevas estrategias, dibujaba diagramas, hacía listas de posibles soluciones. Pero nada funcionaba. Mis padres seguían muriendo, el ciclo seguía repitiéndose, y yo siempre me despertaba al día siguiente en el mismo punto de partida.

Empecé a cuestionar mi propia cordura. ¿Era esto un castigo? ¿Una broma cruel? ¿Una prueba? La línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba. Ya no sabía si estaba vivo o muerto, si mis padres eran reales o meras sombras de mi mente.

Comprendí la verdad: no había salida. No había esperanza. Estaba condenado a revivir el mismo día, el mismo dolor, la misma pérdida, para siempre.

La casa, con sus paredes amarillentas y los muebles desgastados por el tiempo, era una prisión. Las cortinas, deshilachadas en los bordes, colgaban pesadas, dejando entrar apenas luz suficiente para iluminar el polvo que flotaba en el aire. Las fotos familiares en las paredes, imágenes de un pasado feliz, se veían distorsionadas y ajadas; sus colores desvanecidos como mis recuerdos.

El reloj de pared se había quedado sin pilas. En la cocina, los platos apilados en la pileta nunca cambiaban y esperaban ser lavados, debajo de una canilla que se había quedado seca. Las herramientas de mi papá, cuidadosamente organizadas en su mesa de trabajo, parecían objetos de un museo.

A través de la ventana, el parque del Edificio 11 se extendía como un desierto perpetuo. Las flores marchitas y los árboles desnudos apenas se movían con el viento. El cielo, cubierto de nubes pesadas, proyectaba una luz opaca sobre el terreno y el barrio quedaba sumido en la penumbra. Los monoblocks vecinos parecían esqueletos y sus arquitecturas resplandecían como luces malas.

Fragmento del relato “El castigo de Prometeo” incluido en Quebranto de Juan Diego Incardona que acaba de publicar Interzona.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/media/users/4912/ver-c3-b3nica-20abdala.png?itok=JdG_NVWT)