Esta es la historia de un comienzo.

Quise encarar el comienzo concreto del acto de escribir, por fuera de cualquier ensoñación, de cualquier mitología personal.

¿Por qué quería escribir? ¿Para qué? Hoy contestaría con un dejo de melancolía no exenta de pudor: para acelerar la combustión, el proceso destructivo. Como sobreviví a la noche, al sexo y a la literatura concebidos como hechos malditos, solo me quedaba desandar el camino inverso: el de la construcción de la experiencia, la revisión de lo actuado, la composición arduamente buscada, la indagación acerca de las formas. Lo que sigue son los fragmentos de un yo que siempre está comenzando hasta que logra publicar su primer libro, en el borde del cambio de siglo, siendo, irónicamente, en ese límite, un escritor todavía joven.

Estas son crónicas de juventud, sexo y traición. Una iniciación a la noche entendida como metáfora, tiempo y espacio de lo real, laberinto de calle trajinada, noches del deseo.

Cuando pensaba que me iba a costar reponer sentimientos y sensaciones que hoy podrían estar sepultadas bajo las inclemencias del paso del tiempo, pronto descubrí que debajo de las cicatrices están las heridas. Como si no hubieran pasado no solo los años sino, tampoco, los libros. Pero el que siempre me tuvo atrapado como un misterio es el primer libro, esquivo, por momentos inalcanzable.

Todavía hoy me pregunto por qué me empecinaba en escribir sobre un tema marginal sin prestigio, sobre una tipología en extinción como la de los taxi boys, un ejército proletario sin épica. Podría decir: insospechadamente, los deseaba, no solo como sujetos de una modesta utopía de clase sino como mis futuros, posibles lectores, quienes al menos por curiosidad, alguna vez, intentarían saber qué habían escrito acerca de ellos.

JÓVENES VICTORIANOS

¿Desde qué tiempos remotos me acompaña La voluntad de saber, el libro de Foucault, el único de sus libros que verdaderamente me hipnotizó? Cuántas veces leí su prólogo, “Nosotros los victorianos”. Ese vibrato cocorito teñido de cierto lirismo enfático era el que yo aspiraba a tener en secreto en esas noches en las que no podía sino dar vueltas en la cama o en la calle.

Viví y soñé en la telaraña de sus frases, en la ilusión de ese “nosotros”, de estar incluido en redes de ensueños que nos conectaban a pesar de que cuando se publicaba La voluntad de saber, es decir, cuando Foucault analizaba las poses superadas de los demás recurriendo él mismo a una pose, cuando fustigaba la “hipótesis represiva” para en gran medida decir que ya no se trataba de la represión porque ésta ya no tenía ningún sentido (ahora te compelían a hablar hasta por los codos de aquello que había estado reprimido, el sexo, en primer término), en la Argentina se montaba sin mayores sutilezas un despiadado sistema represivo y si bien hasta el poder militar absoluto, burócrata y torpe, sabía administrar vías de escape entre las que podía incluir ciertos dispositivos de la sexualidad como los programas chabacanos de la televisión nocturna, todo eso pasaría a ser un detalle menor, una cita al pie en pequeñas letras borroneadas frente a la contundencia de la maquinaria de la muerte.

De todos modos, estas vacilaciones nunca me apartaron de La voluntad de saber, siempre quise estar incluido en ese nosotros autocrítico pero superado, canchero, después de una adolescencia esencialmente dogmática. Ese estado del alma alguna vez reprimida, en un horizonte no tan lejano no se correspondería con nuestra juventud y nuestra libertad recientemente adquirida, en cuotas, tortuosamente, es cierto, pero en gran medida indudable, concluyente.

La juventud es tenerlo todo y no tener nada. La sensualidad de la juventud debe ser lo más parecido a la sensualidad de la muerte: punto quemante de goce antes de la explosión blanca de la nada, ígnea ceniza.

El pasaje por la juventud se me viene a representar tan inútil como inolvidable.

UN DESVÍO DEL CAMINO

Habían pasado diez años de la guerra. Todo era irreconocible en las calles, en la ciudad. O quizás no tanto, pero nadie reparaba en las huellas que ninguna lluvia borrará. Un poco de drama nomás y fiestas, muchas fiestas en largas noches.

Una noche de verano estaba caminando por la Avenida Santa Fe a eso de la una de la mañana cuando un hombre que venía unos pasos por detrás se me puso a la par, me saludó y me contó que era médico, había llegado hace poco de Bahía Blanca y muy cerca de donde estábamos, sobre la calle Azcuénaga, había alquilado su consultorio. Me preguntó si quería acompañarlo y tras un momento de pausa, en un medio tono menos enfático que el de sus declamaciones anteriores, dijo: “Por la plata no te hagas problema”.

Le contesté que iba a encontrarme con unos amigos y cuando me sugirió que podíamos quedar para otro momento le volví a decir que no. Ya ni sé cómo siguió esa noche, pero el recuerdo del hombre delgado, de barbita candado y de su frase que sonó calculada, persiste. ¿Qué rumbo habría tomado mi vida si yo le decía que aceptaba acompañarlo y tenía sexo por plata? No lo sé. Probablemente nada espectacular más allá de esa noche o de unos pocos días siguientes abrumados de culpa o de euforia. Lo cierto es que no pasó. Quizás, porque no podía pasar.

Empezaba a firmar mis artículos, mi nombre en cierta medida circulaba en los medios periodísticos, pero además de cuidar mi incipiente reputación, si le escamoteaba toda esa información acerca de mí a ese hombre para quien yo era o podía llegar a ser un taxi boy, y después se enteraba de que en realidad era un periodista cultural y un pichón de escritor en busca de sus personajes ¿se habría sentido decepcionado, estafado o, dicho más dramáticamente, traicionado? Buscaba un subalterno. Quería comprar su deseo. Mi cuerpo, investido del poder sensual de la calle, probablemente se habría desplomado ante sus ojos.

Aquel hombre me había propuesto un desvío del camino que yo llevaba esa noche y sin quererlo me pondría en la senda que secretamente anhelaba: no sería un taxi boy pero podría escribir algo acerca de ellos.

Era un tema canallesco, marginal sin el prestigio del margen. Yo había aprendido que en el fondo nadie los quiere a los prostitutos masculinos, que pronto y mal caen en desgracia. Como en el verso de Perlongher: “Y nadie compra tu amor que se devaluaba como el peso”

Pienso en ese mundo de los chicos y los hombres jóvenes que andaban por la calle deambulando (como yo esa noche), dando vueltas, entrando y saliendo de los cines porno y los boliches y discos que crecían como hongos en los años 90, no tanto en los acompañantes que atendían en departamentos y saunas secretos o acompañaban al cliente a una fiesta, si bien ningún cruce podía descartarse en aquella cartografía babélica.

Entre el taxi y su cliente se entablaban relaciones de aparente lealtad y hasta cierta camaradería, pero más temprano que tarde todo se revelaría demasiado asimétrico y la aparente superioridad del taxi medida en juventud, potencia, ímpetu, belleza y sensualidad empezaría a mostrar su lado oculto, deteriorado. No solo le faltaba el dinero (si lo obtenía, pronto lo malgastaba) sino también la impronta, la sed de vivir, la noción de futuro. El cliente podía estar parado en cualquier escalón de la escala, tener una posición así o no tan así o altísima, aunque la ocultara no sin razón, pero el taxi no tenía noción del ascenso social. Se situaba al margen, ahí se quedaba reposando. Y con el paso del tiempo se lo tragaba la vida. En semejante contexto, la traición esperaba a la vuelta de cualquier esquina y la violencia paseaba agazapada. Era peligroso. Excitante, pero peligroso.

Años después, uno que me pidió refugio por unas horas a la salida de un boliche de madrugada y, en agradecimiento, se masturbó conmigo sin quitarse la campera y se llevó una camisa de regalo, mientras se masturbaba no paró de hablar y contaba que una vez había matado a un violador en su barrio, lo había estrangulado después de molerlo a golpes; yo no le creí, pero pensé que lo importante era lo que él creía de sí mismo, y parecía bien convencido de su crimen. Por supuesto, me planteé seriamente por qué lo había dejado entrar en mi departamento.

Había escrito y publicado algunos cuentos y a uno llamado “Un poco antes de seguir viaje” lo considero un comienzo, porque creo que es mi primer cuento “propio” sin ser confesional. Cuenta un regreso a casa desde la mirada de un muchacho misterioso y arrogante (que no era yo), condescendiente con el recuerdo familiar que buscaba simular su dolor (que era mi dolor) a causa de una madre que en la realidad había huido muriéndose, pero en el relato parece huir hacia un incipiente extravío de la mente, contradiciendo en cualquiera de los casos el verso de Lezama donde es el deseoso el que huye de su madre y no al revés. Hacia el final había escrito, a modo de una conclusión del muchacho, pero a través de su voz hablaba mi infancia, que el patio es lo que menos cambia en una casa. El patio está siempre igual.

El patio genera la ilusión de que las personas que alguna vez lo habitaron, como figuras inmóviles permanecen intactas contra el paso del tiempo impiadoso. Yo estoy convencido de que, aunque ya pasaron muchos años desde que se demolió la casa de mi infancia en Mataderos, el patio, su fresco aire de eternidad, sigue estando ahí. Si para Borges las calles también son la patria, ni qué decir del patio, pedacito de patria íntima.

Pero ese cuento arraigado en el patio no era un libro, y menos aún el esquivo, crucial “primer libro” que llegaría al borde del fin de la década y del siglo, en los últimos tramos del año 1999.

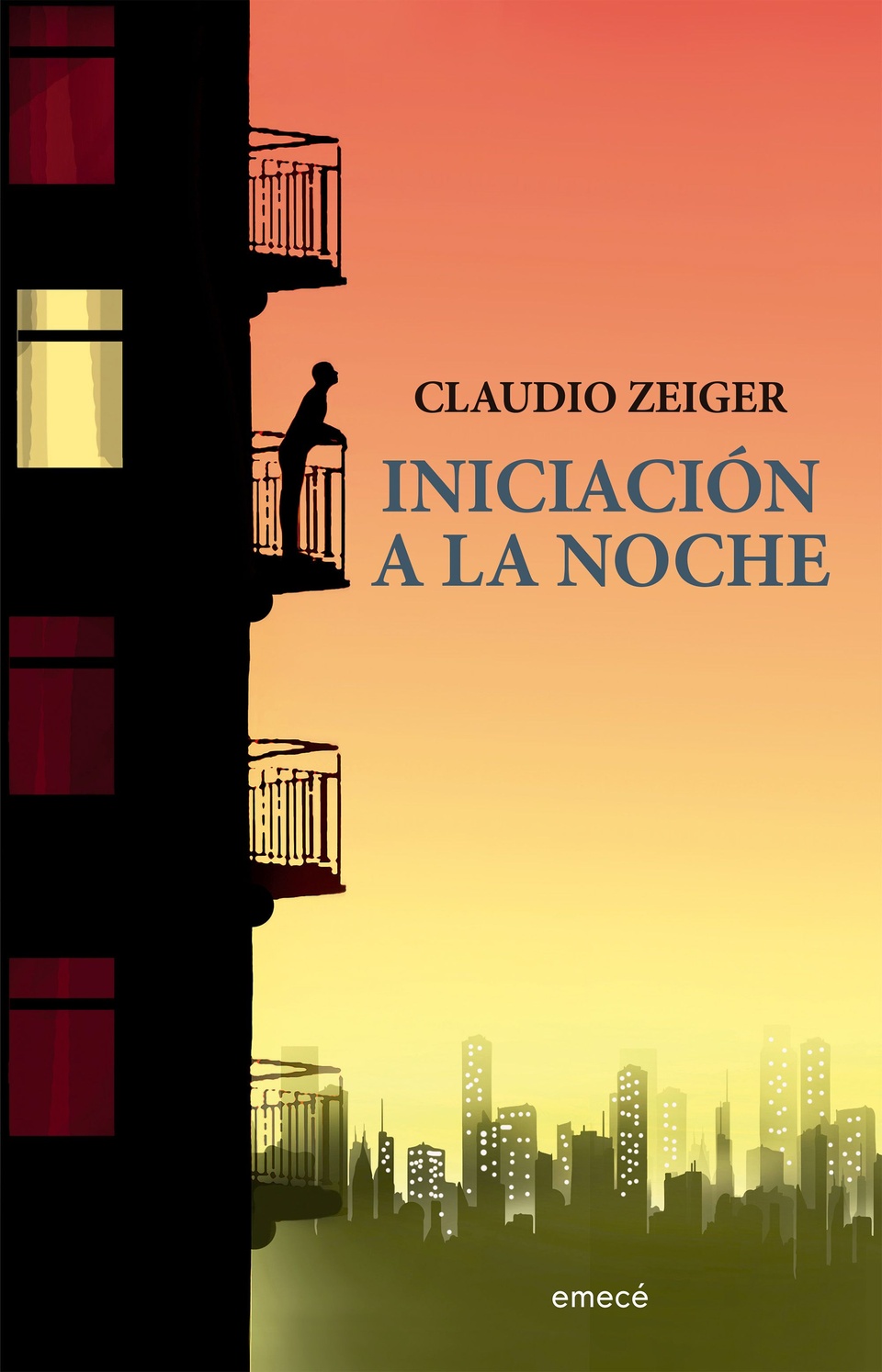

Un Libro, con su materialidad, su peso simbólico, su tapa y contratapa en blanco y negro conceptual y anacrónico, su brillo de fetiche (para mí) deslumbrante.

Escribir sobre esos pibes que se gastaban la plata conseguida a cambio de sexo como si les quemara en las manos para así volver enseguida a la calle y que invariablemente terminaban traicionando y destruyendo todo aquello que deseaban antes de que los traicionaran a ellos y los dejaran a la intemperie o apenas en la puerta de entrada del círculo vicioso.

No sacarle plata al confundido. Ni aprovecharme ni meter los pies en el círculo vicioso. Pero auscultar los bordes, los límites, los márgenes, siguiendo al otro, a los otros, fugaces callejeros, cuerpos atisbados en la lejanía de un deseo que todavía no se había manifestado en su plenitud dramática. A ver hasta dónde podía llegar.

EL DESERTOR

Ya no era tan joven cuando empecé a interesarme por los deleites y afanes de la homosexualidad. Iniciación, llave que abriría la puerta de la tan ansiada experiencia: para vivirla, para expandir mis sentidos a las historias de los otros, para conocer la verdadera naturaleza de los hombres. El militante casi adolescente de 1982 ahora podía razonablemente seguir el hilo de esta nueva militancia personalizada y encantadora, perderse en los laberintos de la identidad errante en la noche (porque casi todo iba a suceder de noche), enarbolar su cuerpo y su deseo como banderas.

Vivía en alerta por la posibilidad de verificar en la práctica aquello que se decía acerca del nomadismo, la desterritorialización, el devenir, los flujos. Deleuze y Guattari. No se trataba de una cuestión de closet, de salidas a la luz pública, de confesiones en la televisión o en el seno de la familia, en el hogar. El taxi activo y heterosexual desestabilizaba la serena respiración de la familia tradicional en unas horas nocturnas que en realidad transcurrían por afuera del tiempo del trabajo cotidiano. Trabajaba para crearse una nueva identidad. Cobrar era un medio, no un fin en sí mismo. Y se aliaba a los homosexuales, aunque se tratara de una alianza inestable y frágil. Ese era más o menos el asunto, complejo, intrincado. Después estaba el que recurría a la coartada de la bisexualidad y el que se declaraba abiertamente gay, aunque no por eso dejaba de cobrar. Visto así, era algo más decisivo, más político, más subversivo: la plata podía ser una coartada, la máscara de una identidad que paradójicamente se desenmascaraba infiltrándose entre otras identidades que peleaban por lo suyo.

O eso es lo que yo quería creer para en cierta medida justificar tanto derroche de energía.

Me llenaba de dudas. Porque las dos caras de la vida -una seria, intensa y sacrificial, la otra frívola, de un humor camp revolucionario pero que a mí me producía rechazo- estaban ahí al alcance de la mano, coexistían en medio de una enorme distracción, aparentemente no competían entre sí, pero amenazaban en forma permanente con contaminar a la otra con algo que no le pertenecía por derecho propio, algo que iba a darle un sesgo artificial, un efecto de irreversible falsedad. El devenir de un deseo que buscaba atravesar los límites y abordar los riesgos que asoman más allá de los arrabales de la diversión nocturna y las sociabilidades contenedoras, o los lazos de amigos que armaban un anillo de protección, le daban un tono diferente a la experiencia. Podía valer la pena. Podía hacer la diferencia. Precisamente, de eso se trataba: de lo diferente de la diferencia. De la intensidad de lo diferente; eso, atrapado en un instante, en ese nodo que interrumpía el continuo monótono de la vida, vivirlo, sentirlo y transmitirlo. Poner el cuerpo y pasar la voz. Narrarlo no con la nostalgia de un recuerdo o desde la melancolía inevitable de la carne del porvenir sino con la impronta de un rayo, una fugacidad relampagueante, una captura en vivo.

La noche, el deseo, la vitalidad, ofrecían las dos caras de la vida en un elixir de misterioso poder erótico.

Euforia y depresión mezcladas en un único trago. Otra vez joven, aunque no tan joven: ya no era la juventud de la juventud sino la madurez de la juventud. Vivir la vida que vale la pena ser vivida sin olvidarse de que era para acumular experiencias, una preparación para la narrativa.

Yo era un desertor. Me había salido de la cultura de izquierda (se le decía cultura psicobolche, aunque esta no abarcara todo lo que por filiaciones y tradición familiar significaba para mí la cultura de izquierda) y ahora andaba merodeando, envalentonado, atraído y rechazado, por discotecas y bares que invariablemente proponían la figura del descenso a los infiernos mediante escaleras que te llevaban a un sótano oscurecido más de la cuenta a propósito, sitios que estallaban alegres bajo las luces que rebotaban contra los espejos que tapizaban las paredes, multiplicación del yo, aturdimiento, locura y fiesta.

No me drogaba en esos sótanos, pero no lograba evitar el alcohol después de la primera media hora. El desertor necesitaba recurrir a su cantimplora para avanzar en la jungla que lo iba a poner a considerable distancia de aquello que dejaba atrás: boliches alternativos con rock nacional, recitales, peñas, fogones, reuniones de universitarios bailando a Nick Cave. Ni fiestas itinerantes en clubes de barrio ni tropicalismo hétero. Aquí sonaba una música que no era mi música (como buen exmilitante tenía menos discoteca que un monje), pero entre los tragos y las ansias de descubrir lo nuevo, yo la resignificaba. Era energía, pulsión de vida, democracia verdadera, emparejamiento de los cuerpos. Ser deseado en medio de ese aturdimiento de espejos, música ajena, anonimato y cuerpos ajustados, revelándose y rebelándose, prematuramente desnudos. El duro pulso de las máquinas electrónicas. Todo eso era mi droga.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-10/claudio-zeiger.png?itok=Ms00BzgV)