Calfucurá leía el diario. Conoció el Facundo en las entregas que publicaba Sarmiento en El Progreso de Santiago de Chile, que se hacía traer a Salinas Grandes. Nunca lo consideró un enemigo a su altura.

El cacique cheyenne Viejo Oso conservaba libros capturados en los malones como talismanes contra los blancos. Los antiguos mapuches preferían las cabezas.

Los Dakota pintaban sus biografías en unos cueros sobados que usaban a manera de quillangos, como vestidos rituales y ensalmos protectores, en la batalla. Narrar la propia historia era un derecho adquirido sólo por los más valientes a fuerza de riesgo y coraje en la guerra. No conozco mejor blindaje.

A mediados del siglo XIX un pastor protestante de nombre Stephen Reggs tradujo el Nuevo Testamento del griego al Dakota. Un ejemplar de esa Biblia fue hallado al ser profanada la tumba de un cacique que había dibujado su propia biografía, repleta de hechos heroicos, sobre las páginas del Libro. Su versión en palimpsesto triunfaba como un exorcismo sobre el texto sagrado de los blancos. Como dice Martín Fierro: “No se ha de llover el rancho / donde este libro esté”.

Durante la llamada Revolución Cultural China se sometía a los “cerdos revisionistas” (que eran, básicamente, aquellos que habían protagonizado la revolución décadas atrás y que ahora ocupaban cargos de responsabilidad en el Estado) a multitudinarios juicios públicos en los que eran exhibidos ante imberbes y excitados quinceañeros que los puteaban y les arrojaban tomatazos mientras sostenían el Libro Rojo en alto. Durante esa ordalía los “desviacionistas burgueses” debían redactar sus pecados de traición a la revolución, los hubieran cometido o no, en un papel, con el cual se confeccionaba un bonete ridículo que debían portar mientras realizaban “el avión”.

Tortura liviana, pero tortura al fin, en una cultura que podía jactarse de haber refinado el arte del tormento como ninguna civilización, el avión consistía en obligar a una persona a sostener una postura extraña, imitando a una grulla, que solo un monje entrenado hubiera sido capaz de tolerar. Los acusados debían permanecer semiagachados, la espalda encorvada, los brazos hacia atrás, sostenidos en una sola pierna, mientras los guardias rojos, portadores sanos de ideas revolucionarias, los fustigaban con gritos, escupitajos y golpes para corregir sus tendencias capitalistas. Esta terapia correctiva casi siempre ocasionaba una estrepitosa caída de bruces a los ya ancianos héroes de la revolución. La sesión era interrumpida cuando el infame burócrata traidor era retirado porque debía atender cuestiones de Estado, como recibir a un embajador o condenar a alguno de sus camaradas a morir de hambre, como hizo Mao con Liu Shao Chi, siendo este, a la sazón, Presidente.

Pero aquel tratamiento diseñado para impedir la restauración capitalista (que bajo la consigna “enriquecerse es bueno” fue llevada a cabo por los propios guardias rojos cuando crecieron, apenas una década más tarde) no era un privilegio de clase. En los Laogai, los campos de concentración en los que murieron unos cien millones de chinos mientras los maoístas franceses cantaban loas a la Revolución Cultural desde París, los cautivos, casi siempre intelectuales y obreros acusados de insuficiencia comunista debido a que eran hijos de un cerdo burgués o, dios nos libre, un demonio extranjero, o por saber idiomas, o leer literatura no proletaria, o haber cometido adulterio, o dudado de Mao, o no haber sido demasiado entusiastas en alguna tontería proclamada como de gran interés colectivo, vigilados por un guardia armado debían redactar su biografía, que resultaba siempre condenatoria. Si no lo era, o no lo era lo suficiente, debían reescribirla hasta que la verdad de su secreto revisionista saliera a luz.

Lo mismo había sucedido en los procesos de Moscú, décadas antes, con el bueno de Nicolás Bujarin, el coleccionista de mariposas hasta la víspera considerado el gran teórico de la revolución, que fue inducido a fraguar su propia traición. Naturalmente, con ese método, todos, incluido Bujarin, acababan por creer en su culpabilidad, lo cual solía derivar en convenientes suicidios o justificaba una rápida ejecución sumaria.

La palabra revisionista produjo en China más muertos que cualquier guerra en el siglo XX.

Antes de descargar un balazo en la cabeza de un enemigo del pueblo, el verdugo del Khmer Rojo lo obligaba a redactar su biografía, que era cuidadosamente resguardada junto a cada uno del millón y medio de cráneos conservados en los Campos de la Muerte, el mayor Museo del Horror del mundo.

Los paraísos concentracionarios son la consumación de la utopía. Raramente una sociedad se disculpa por haber incurrido en ellos; queda convenientemente atada a la justificación antedatada del ensueño emancipador. Simplemente, ante el horror que sus mejores intenciones desencadenaron da vuelta la página y, llegado el caso, esgrime vagas excusas que a nadie importan.

La autoindulgencia es el salvoconducto hacia el error, que, amnistiado de toda culpa, acaba siendo tomado como verdad.

La lectura que invierte el signo ideológico es una tradición de las izquierdas. Piénsese en Marx leyendo a David Ricardo, o en Gramsci a Maquiavelo, o, más acá, en Aricó abrevando en Carl Schmitt o Astrada y Tatián en Heidegger para construir un saber crítico con horizonte emancipatorio.

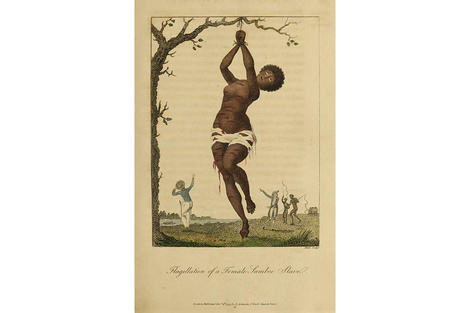

Con grabados de William Blake, que creía que el Creador es cruel (siempre quise escribir una aliteración, tan ajena al castellano; aquí está), en 1777 se publicó en Inglaterra un libro de su amigo John Gabriel Stedman titulado The Narrative of a Five Years Expedition against the Revolted Negroes of Surinam. Blake, especialista en infiernos (empezando por el propio, poblado de demonios que lo conducirán derechito a la locura mística), dotó al libro de imágenes que lo volverían un alegato contra la esclavitud; exactamente lo contrario de sus postulados. La vívida descripción que hace Stedman de la tortura a una mujer estaqueada y el ahorcamiento de un maroon –deformación anglófona de cimarrón-, entre otras escenas terroríficas, fueron grabados por Blake con una maestría y realismo que duplica el horror.

El volumen fue publicado con algunos aditamentos que para disgusto de su autor concurrían a solventar el texto como un alegato antiesclavista. Pese a que a lo largo de sus páginas Stedman hacía la defensa cerrada de la esclavitud en nombre de la provisión de tabaco y azúcar para Europa, el editor, un demócrata radical que había conocido la cárcel por dar a conocer textos de la revolución norteamericana, lo transformó en su denuncia con notas y destacados. Eran tan potentes las descripciones punitivas de pretensión aleccionadora que acabaron antologadas en libros antiesclavistas. Para su bochorno, hasta llegó a considerarse a Stedman un adalid de la lucha por la emancipación.

Pero la clave de su éxito inmediato no estribaba solo en esa dimensión impensada que le cambiaba el signo ideológico. Sin ahorrar detalles, Stedman describía en su diario cada uno de sus encuentros sexuales con las esclavas; frases como “I fuck of the negro maids” tachonean, sin eufemismos, las entradas del soldado colonial holandés enviado a reprimir la huida de los esclavos de las plantaciones. Por otra parte, las imágenes de Blake que muestran voluptuosas mujeres desnudas, torturadas o no, sin duda contribuyeron a esa alianza entre exotismo y erotismo, dimensiones anudadas de la violencia colonial y patriarcal que hicieron del libro un verdadero best seller. Además, Stedman proveyó como cierre del volumen una narración en la cual acaba enamorándose de Joanna, una de sus esclavas, que hará las delicias de la época. Componía así una historia romántica que resultó tan al gusto del momento que será versionada por otros autores conformando un subgénero: el de la saga de las cautivas tipo la Malinche o la Araucana.

Al ser derrotados los nazis y caer el gobierno de Vichy, el colaboracionista Drieu La Rochelle trató de suicidarse varias veces. La primera, con una dosis de barbitúricos que decidió expulsar de su cuerpo porque mientras esperaba sus efectos se puso a leer una novela policial que lo atrapó y se dijo que no podía morir sin conocer el desenlace. “Media hora de lectura calma cualquier pena”, solía argumentar Balzac.

Cufa significa “despreciativamente estudioso” en Bahía Blanca. Se utiliza con desdén en los colegios secundarios. Los atorrantes repitentes esgrimen sonrisas socarronas contra los cufas que no hacen otra cosa que estudiar en vez de unirse a la joda y cuestionar la autoridad. En las últimas décadas el término ha sido sustituido por el anglicismo nerd.

¡Cafúa! cantabas durante el juego de la mancha en los patios de la escuela. Era un lugar –casi siempre un rincón- que brindaba impunidad, en el que te resguardabas de ser tocado, con lo cual quedabas fuera de juego. Antiguamente cafúa designaba el calabozo de los barcos. Según Ortiz Oderigo proviene de kufundu, que en kimbundu significa cavar.

“Pido gancho el que me toca es un chancho” era su equivalente imaginario cuando no llegabas a cafúa. Te habilitaba a quedarte parado en un lugar, mágicamente blindado de la infamante mancha venenosa.

Decir piedra libre era cosa de porteños.

Canal Feijóo esgrime una Teoría de la Ciudad Argentina que postula la fundación de las capitales de provincia en el punto donde cambia el acento de una región a otra. El acento, cordobés, tucumano, santiagueño o correntino, aduce, varía de acuerdo a la frontera étnica preexistente. Las capitales son el punto de encuentro entre grupos diferentes, una zona de transacción y guerra. De las lenguas sumergidas por la imposición española queda la toponimia, algunos términos que se filtran, y, sobre todo, el acento, resto atávico no expurgable.