Si hay un personaje extraño en la literatura estadounidense de las últimas decadas es Frank Bascombe, la creación de Richard Ford, que inauguró sus protagónicos en 1986 con El periodista deportivo, y está de vuelta con el reciente Sé mía. Si es necesario usar términos como “creación” y “protagónicos” es, en primer lugar, porque Frank no es el alter ego de Ford, a la manera de Nathan Zuckerman para Philip Roth o Harry “Rabbit” Angstrom para John Updike. La crítica Barbara Ehrenreich observó que una de las tradiciones dominantes de la literatura norteamericana, escrita por varones blancos, es la de la aventura versus lo doméstico. La ballena versus la casa en los suburbios, la guerra versus el hogar. El ajuste casi definitivo a los suburbios llegó con la posguerra, pero no resigna la aventura, que ahora es sexual. En los casos de Roth y de Updike, sin dudas es así. En el caso Frank Bascombe, es casi lo contrario. De hecho, hay algo estático en Frank, en su casi depresiva resignación a la rutina y lo doméstico. Después de sus fracasos como novelista y periodista -el título de la novela inaugural es engañoso-, Frank se dedica al negocio inmobiliario en Nueva Jersey, y es un eficiente profesional, pero no descolla en el rubro. Es un hombre frágil pero no por su sexualidad desorientada en tiempos de quedarse en casa, sino porque lo destrozó la muerte de uno de sus hijos, duelo cuya onda expansiva terminó con su matrimonio. La inexorable minuta de su vida, ese detallismo por momentos irritante y siempre virtuoso en la voz de Frank, es un intento de describir la realidad para que no se derrumbe, como si la atención desapasionada, una ansiedad de baja frecuencia, fuera el propósito del varón de la tambaleante clase media norteamericana actual.

Tan lejos está Ford de Bascombe que, en sus últimas entrevistas, para evitar la pregunta sobre el alter ego, el autor dice que su personaje “es un juego de lenguaje”, una afirmación por supuesto certera: se trata de literatura. De hecho, Ford no tiene hijos ni vivos ni muertos, jamás fue periodista, mucho menos agente inmobiliario, y aunque como Frank nació en el Sur y se mudó al Este, sus experiencias son muy distintas. Richard Ford es hijo de una familia sureña de clase baja: su padre era viajante de comercio y murió joven. Su madre era de Arkansas y “no era pobre de comer tierra, pero sí de dormir en el suelo”, escribe el hijo. Ford iba a ser viajante, como su padre. Trabajó como aprendiz de maquinista de tren. Después, quiso estudiar administración de hoteles, el trabajo de su abuelo materno y en 1962 se fue a la Universidad de Michigan para cursar hotelería, pero encontró la literatura y a su mejor amigo de entonces, Raymond Chandler, a quien lo unió el afecto, pero no los proyectos literarios, muy diferentes.

Los libros de Frank, que suelen llamarse saga aunque es un término polémico para estas novelas, son cinco: a El periodista deportivo le siguen Día de la independencia (1995, 600 páginas), Acción de Gracias (2006, 736 páginas) y los relatos largos de Francamente, Frank (2014). Entre cada libro de Frank pasan casi diez años, que Ford dedica a publicar otras novelas y cuentos. Es un escritor disociado, porque, por ejemplo, Incendios, Canadá o la extraordinaria colección de cuentos Rock Springs, los tres libros “de Montana”, no pueden ser más diferentes a los de Frank y se ubican en una tradición más cercana a Sam Shepard, Larry McMurty o Annie Proulx, por citar algunos autores de espíritu afín.

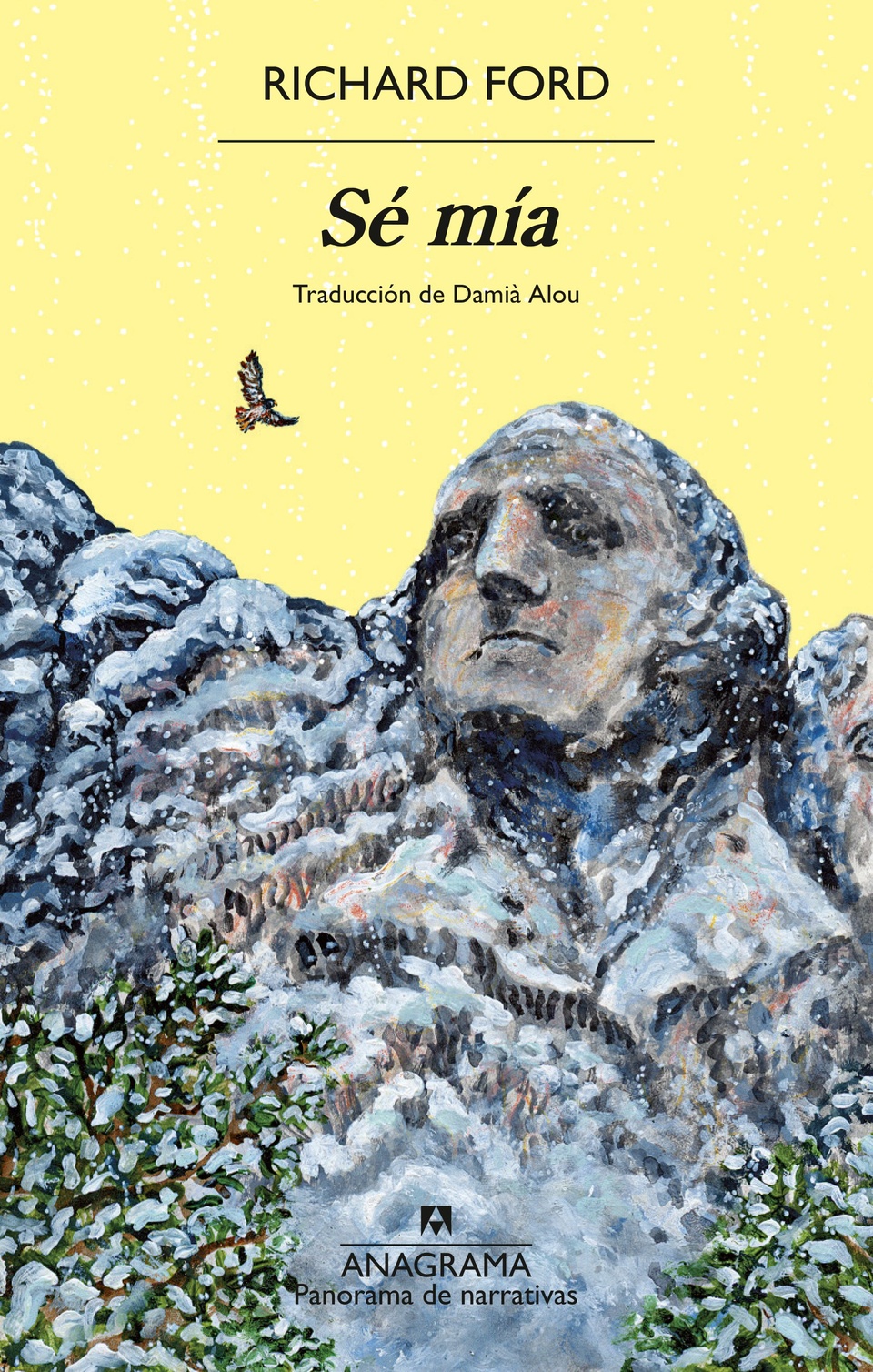

Con Sé mía y en casi 400 páginas, Ford parece cerrar la era de Frank aunque, con su longevidad de artista de largo aliento a la Clint Eastwood, nunca se sabe. Y, como el escritor muy local que es, la dificultad de traducción empieza ya desde el título. Casi todos los textos de Frank se sitúan durante y alrededor de una celebración familiar o patriótica, aunque son notablemente solitarios, ésa es la paradoja de su amargura contenida, ahí están los ríos que se retuercen detrás de ese exterior tenso de un personaje que elige una vida sin cambios, aunque le suceden: un cáncer, un disparo en el pecho por error, las consecuencias del Huracán Sandy, la internación de su primera y enérgica esposa. Esos cambios no son buscados y Frank se aferra a la rutina como si fuese un poste en el vendaval. Sé mía transcurre alrededor del día de San Valentín, pleno invierno del norte, y el título en inglés es la traducción de los populares “valentines” que llevan escrita la leyenda “be mine”.

La novela no es una tardía reivindicación de la libido de Frank. Todo lo contrario. Sí es la más aventurera: se trata de un largo y accidentado viaje. Los cimientos de este salto hacia adelante se producen por otro cambio no deseado, un sacudón en los cimientos. Su hijo menor, Paul, es diagnosticado con esclerosis lateral múltiple. Hacia el final de Acción de Gracias, en lo más parecido para Frank a una catarsis, parecía haber aceptado la muerte de su hijo niño, Ralph, o al menos dejar soltar la presión del torniquete sobre esa herida y abrazar la cicatriz. Paul, sin embargo, es un hombre y está solo. Frank tiene 74 años y debe cuidarlo. Hay bastante escrito sobre el cuidado de los mayores, especialmente de hijas a padres, y muy poco al revés, y bastante menos de padre a hijo. Paul, además, no es una persona encantadora, y Frank lo quiere pero no lo soporta o, mejor dicho, no le cae bien. En primer lugar, no se conocen mucho, y en segundo lugar Paul es una persona de pocos intereses, tiene un sentido del humor bocalicón de muchachote, y hábitos higiénicos pobres, no sólo por la enfermedad. El centro de la novela es la Clínica Mayo, en Minnesota, una institución cuasi mitológica, donde se atiende Paul. Pero el destino para el enfermo terminal es el Monte Rushmore, despropósito monumental en Dakota del Sur, una escultura sobre la ladera del monte en cuestión que representa las cabezas de casi 20 metros de altura de cuatro presidentes de los Estados Unidos: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. El objetivo de Frank es llevar ahí a Paul para San Valentín después de finalizado su tratamiento. El Monte se visita y es lugar histórico desde los ‘50, pero está construido en tierras del pueblo sioux ocupadas ilegalmente, y condensa algo que recorre Sé Mia: ese Estados Unidos de fachada, de cartón y neón, cuya alma épica está desintegrada y su reemplazo son shopping malls y parques de diversiones y desastre político, epidemia de opioides, Ozempic y atracciones de feria de mal gusto. Durante todo el libro, Frank y Paul se unen, en esta novela de ruta, en el humor: les encanta visitar museos ridículos y hoteles malos, hacer chistes sobre la enfermedad de Paul, lidiar con su silla de ruedas y con los infernales huéspedes y conserjes que van encontrando. Frank lee Ser y tiempo de Heidegger, sobre todo porque lo ayuda a dormir. Paul niega su angustia y lee el diario USA Today, porque el New York Times le parece muy largo (“ofrece demasiadas noticias para formarse opiniones fiables sobre algo”). Ninguno de los es muy agradable. Frank no es carismático, Paul menos. Es un alivio que Ford, en las miles y miles de páginas de Frank nunca haya pedido identificación, y ahora tampoco, cuando es casi un requerimiento heredado de la narrativa audiovisual, donde el dogma dicta la empatía con los protagonistas.

Que el camino del personaje Frank Bascombe finalice (quizá) con una travesía hacia el corazón turístico y barato de un país que dejó atrás la épica es un cierre magnífico: una comedia costumbrista e inteligente, muy triste, donde el viaje forma el vínculo desesperanzada entre el pasado y el futuro, entre el padre que prevalece y el hijo que se muere. Es el fin de una era, no sólo de la literatura realista y existencial de Ford -y de una parte de la literatura norteamericana-, sino de una forma de pensar a los Estados Unidos. Y, sin embargo, en el tono irónico de Sé mía hay un desencanto melancólico que se parece mucho al amor. Esta novela es una elegía, para la paternidad, para el hijo, y también para un país que ha cambiado para siempre.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/MarianaEnriquez.png?itok=u6toss_V)