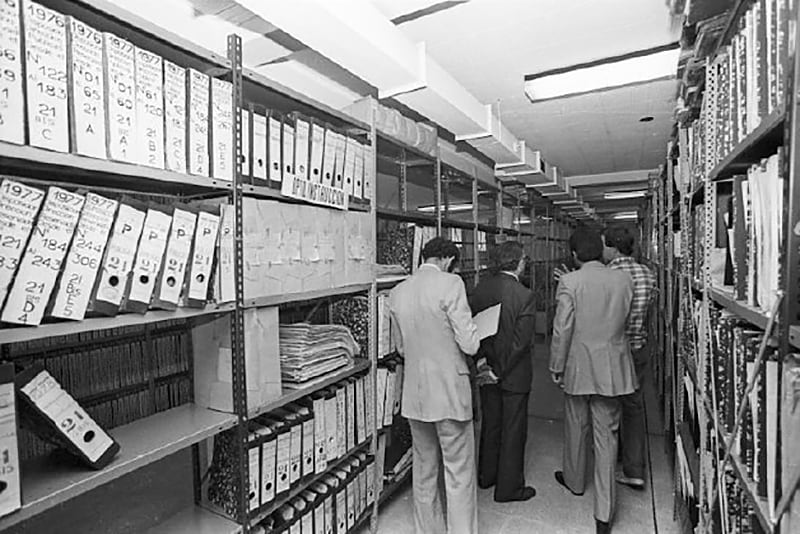

Giros políticos y su reflejo judicial a lo largo de la historia

El patrón de acumulación desnacionalizador requiere su Corte

En los momentos de grandes virajes económicos, cualquiera sea su signo, siempre se produjeron cambios en la Corte Suprema. En particular, éstos se han dado ante modificaciones en los patrones de acumulación de capital.