“Los ojos ante los cuales vale la pena ser un héroe son los de nuestro ayuda de cámara”, decía T.E. Lawrence. Obviaba la imposibilidad señalada por Montaigne siglos antes: “Nadie es un héroe para su criado”.

Charles Chaplin era tan diestro en su arte que solía filmar las escenas al revés, solo por diversión. Cuando en la moviola invertían el sentido y las pasaban de atrás para adelante nadie podía adivinar el truco.

Un grupo de niños sordomudos asiste a una película de Chaplin. De repente estallan en carcajadas cuando los personajes simulan diálogos moviendo los labios, que naturalmente sabían leer; alelados, los demás espectadores ignoran el origen de esa risa inesperada. Sucede que al realizar la mímica del habla en las películas mudas los actores solían contar chistes subidos de tono para no aburrirse.

Chaplin y Buster Keaton, los mayores cómicos del cine mudo, jamás ríen en sus filmes. Parte de su gracia proviene de allí. Sus expresiones sombrías, a menudo tensas, que fueron leídas como signo de la época, en realidad obedecían al esfuerzo por contenerse para no tentarse.

“Los grandes problemas”, decía Germán García con una media sonrisa sardónica plantada en su cara de clown, “son la solución que se encuentra frente al peligro de morir de risa”.

Antes de volarse la tapa de los sesos Vicky Walsh contestaba cada ráfaga enemiga con una risotada.

Morir distraídamente: Barthes murió atropellado por un auto. Camus había dicho poco antes que era una de las formas más estúpidas de morir: se estroló contra un árbol. Gaudí fue embestido por un tranvía mientras iba retrocediendo encandilado por el reflejo del sol, la vista hacia arriba, para ver bien cómo se elevaban las columnas de su Sagrada Familia. Rainer María Rilke murió de una septicemia tras recibir un pinchazo en un dedo intentando tomar una rosa para olfatear. Muerte tilinga si las hay, aunque se trate de una leyenda.

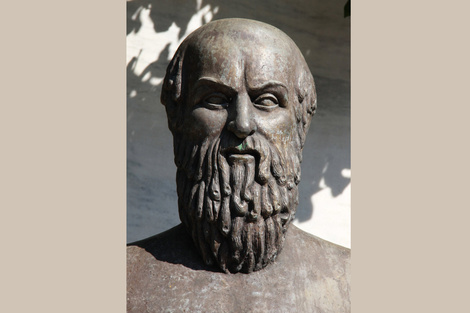

De todos modos, la muerte literaria más absurda que conozco es la del inventor de la Tragedia, Esquilo, quien se desplomó por el golpe de una tortuga que cayó del cielo al soltarse de las garras de un águila y fue a dar derechito en su cabeza. (Según los etólogos, las águilas se elevan con su presa buscando una roca para estrellarla y así romper el caparazón; debe haber tomado la pelada por una piedra). Episodio de Comedia, demasiado inverosímil como para ser falso, ha de haber suscitado tal risa en sus contemporáneos que nos llega hasta hoy.

Los españoles creían que el pecarí o chancho salvaje, en cualquiera de sus especies, tenía el ombligo en el lomo. Tardaron dos siglos en descubrir que esa prominencia carnosa que emite un fuerte olor es una glándula almizclera con la que marca el territorio y repele predadores.

Ciertas tradiciones árabes aseveran que cuando Dios creó a Adán lo hizo de 800 metros de altura.

Jesucristo era de Capricornio y medía 1,62 m.

Adán, según cálculos de algunos cabalistas, unos 40 metros.

“El sol tiene el tamaño de un pie”, según Heráclito el Oscuro.

En las dos primeras páginas de Los vegetarianos del amor, Pitigrilli estampó una dedicatoria y una advertencia memorables: “Este libro está dedicado a todas las mujeres que no he conocido, que no me han gustado, o que me han dicho que no. Son las que recuerdo con más intensa gratitud”. Y agrega: “Los que no tienen la costumbre de leer los prólogos absténganse de leer esta novela y pasen sin más a la página 161”. Por supuesto, se trata de la última.

Creo que Pitigrilli y Trilussa, ambos de gran popularidad tanto en Italia como en Argentina, donde vivieron un tiempo, deben buena parte de su fama a sus curiosos nombres electivos, tal vez la más perdurable de sus invenciones.

Durante su dictadura, Trujillo le cambió todos los nombres a los accidentes geográficos de República Dominicana. Pasaron a contener, casi sin excepción, la palabra Trujillo. Uno podía salir de Ciudad Trujillo e ir por la carretera Trujillo hasta la otra punta de la isla y tomar sol en una playa situada en Cabo Trujillo. Así, resultaba imposible perderse. Siempre se llegaba a Trujillo.

Entre 1952 y 1955 la ciudad de La Plata y la provincia de La Pampa se llamaron, indistintamente, Eva Perón. Por su parte, algún obsecuente de turno le puso al Chaco Presidente Perón.

Londres quedaba en Catamarca.

En los primeros siglos de la isla bifronte que será Haití y República Dominicana los franceses establecieron 128 variedades raciales que diferenciaban a los descendientes de uniones de blancos con negros. Dice Cyril Lionel Robert James, autor de Los jacobinos negros, que “el verdadero mulato era hijo de negra pura y blanco puro. El hijo del blanco y la mulata era un cuarterón con 96 partes de blanco y 32 de negro. Pero el cuarterón podía ser resultado de blanco y marabou, de 72 a 56, y así a lo largo de las 128 variaciones. Sin embargo, el sang-melé, con 127 partes de blancos y una de negro, era todavía un hombre de color”. Por ello mismo, y no sin justa ironía, la primera Constitución de la Revolución Haitiana de 1805 dictaba en su artículo 14 que “todos los ciudadanos y ciudadanas haitianas, cualquiera sea el color de su piel, serán denominados negros”. Y chau pinela.

“El dinero blanquea”, dicen en Brasil.

El Che fracasó allí donde Güemes triunfó. La guerra gaucha de Lugones es la versión antedatada del Diario de Bolivia. Hay una edición con pretensiones pedagógicas que antologa fragmentos de la historia de Güemes narrada por Mitre publicada en los albores de los setenta bajo el oportuno título guevarista de La guerra de guerrillas. De ese modo imprevisto Don Bartolo se volvió, por un ratito, el guía de la insurgencia de sus enemigos futuros.

Güemes era gangoso. Sus Infernales, los gauchos alzados que detuvieron en los montes salteños a los ejércitos realistas durante nueve años a puro coraje, facón y lanza, eran capaces de morir por una de sus órdenes guturales, escasamente inteligibles.

Belgrano tenía la voz aflautada. No obtenía el mismo efecto que la del salteño en la contienda. Resulta inimaginable una conversación entre ambos.

Facundo Quiroga gobernaba sin palabras, con su solo pensamiento, un ejército de hombres felinos, los capiangos. Despiadados, infundían el terror en sus enemigos a los que hacían desaparecer en sigilosas noches sin luna. Se los creía, incluso, invisibles, acaso inexistentes. Sin embargo, dicen que un paraje de Santiago del Estero en la frontera con Córdoba está poblado por capiangos. Los habitantes del caserío, hombres, mujeres y niños, tienen los ojos amarillos, como gatos, lo que ocasiona la huida de visitantes desprevenidos. El sitio ni siquiera figura en los mapas. Ningún viajero ha osado detenerse en ese lugar maldito.

Leopoldo Lugones, que ha verseado la leyenda del hombre-tigre, le adjudica orígenes guaraníticos. Entre otros detalles sostiene que el capiango tiene el pelo invertido, hacia adelante. La palabra quechua para el lobizón felino es uturunco; así le decían a Facundo, y así se llamaría la primera guerrilla rural argentina. Peronista, claro.

Polo Lugones, hijo, policía y torturador, escribió un libro sobre historia del caballo en el que aduce: “El último de los presidentes de la República que revistó tropas montado fue el general Juan Perón. Su cabalgadura fue tildada por algunos de caballo de circo a causa de su extraño pelaje: capa de fondo blanco salpicada de negro y colorado. Era un animal de no fácil determinación, pintado o aporotado. Correspondía su pelo, en realidad, al gusto de los indios pampas, muy afectos a esa clase de pelaje”.

“Los chinos leen de derecha a izquierda. Ponen sus apellidos primero y los nombres después. Hacen el gesto con la mano de espantar a alguien cuando lo quieren llamar. Meten las manos en las mangas en vez de ofrecerlas para saludar. Pelan la manzana hacia afuera. Para serruchar un tronco jalan en vez de empujar. Dan las cartas de derecha a izquierda. Toman sopa al final de la comida. Dicen NO cuando quieren decir SI”. Así describía Edgar Snow la rareza, que juzgaba insalvable, de los chinos.

“De poetas, no digo: buen siglo es éste. Muchos en ciernes para el año que viene, pero ninguno hay tan malo como Cervantes, ni tan necio que alabe a Don Quijote”. Lope de Vega, 1609.

“Acabé de leer Ulysses, de Joyce, y me parece un fracaso. El libro es difuso. Es salobre. Pretencioso. Vulgar, no sólo en el sentido común sino también en el literario. Quiero decir que un escritor de primera línea respeta demasiado el acto de escribir para permitirse hacer trampas”. Virginia Woolf, Diario.

Los que se parecen se odian.

“Usted tiene que venir, Larbaud, para que hagamos un viaje juntos. Dormiremos al claro de luna en un lugar que se llama El Soconcho, nos bañaremos en el Arroyo de las Doncellas, viajaremos por el valle de Humahuaca, cruzando pueblos que se llaman Tilcara o Purmamarca, iremos por las punas a San Antonio de los Cobres o Abra Blanca. Cruzaremos caravanas de burros cargados de sal, compraremos algún cuerito de chinchilla o negociaremos un lote de vicuñas, y si usted lo quiere, se hará regalar alguna preciosa chinita de catorce abriles, tímida como una corzuela, que tendrá los huesos menudos y dócil como los gatos de San Juan, de quienes tendrá los ojos sesgados ¡Y qué bien pondría usted su grande alma de poeta a los pies de esa carne simple!”. Ricardo Güiraldes. Carta a Valery Larbaud del 22 de octubre de 1921 publicada por Victoria Ocampo en su revista.

“Cuando el hombre se ha encontrado en posesión de las matemáticas ha dejado de explotar a los hombres”, decía, crédulo hasta la estupidez, Domingo Faustino Sarmiento mientras veía pasar las que llama “recuas de negros” (sic) tirando de carros por las calles de Rio de Janeiro.

“Los prejuicios son, por así decirlo, los instintos artísticos de los hombres”. Georg Lichtenberg.

“Los prejuicios son la razón de los tontos”. Voltaire.