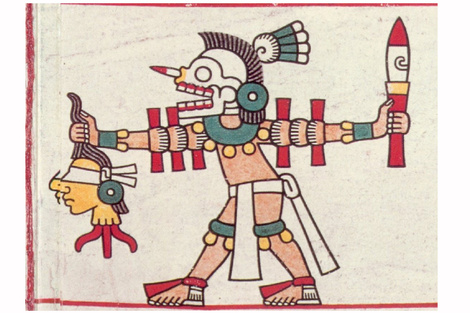

En la milenaria historia de los pueblos americanos se puede observar que las sociedades, naciones y repúblicas más pacíficas y democráticas incluían una equidad social y de género mayor que aquellas otras que se distinguían por la violencia y el predominio del patriarcado. Los incas y aztecas eran más violentos y patriarcales que la vasta mayoría de los pueblos nativos. El dios de los aztecas, Huitzilopochtli, era el dios de la guerra que reemplazó a las deidades femeninas en el panteón de mitos para, luego de prometerles una tierra que ya estaba habitada, les exigió rituales de sacrificios humanos, los que cumplían la función política e imperial de impresionar a propios y ajenos. En distintos continentes, la violencia y la guerra, desde los sacrificios rituales hasta la iniciación de los varones como símbolo de masculinidad estaba asociada a la dominación intra-social a través de la amenaza y el miedo inoculado al extranjero.

Cuando los imperios modernos surgieron, como fue el caso más reciente de Estados Unidos a finales del siglo XIX, el consenso radicaba en que los antimperialistas eran afeminados y cobardes, mientras que los imperialistas eran masculinos, violentos y siempre estaban dispuestos a iniciar alguna guerra. “Estoy a favor de casi cualquier guerra, y creo que este país necesita una”, decía Theodore Roosevelt, mientras el presidente McKinley era cuestionado en su sexualidad por no querer iniciar una contra España.

Desde la antigua Roma, los sacrificios humanos fueron reemplazados por rituales más simbólicos. Sin embargo, esta característica histórica, embebida en el código genético humano, no desapareció; se transformó. Hoy son los fascismos y las guerras de exterminio, toleradas o justificadas por aquellos que no se benefician directamente, pero que reproducen el antiguo ritual del sacrificio ritual como forma de ejercitar ese deseo violento, con frecuencia genocida.

Como lo elaboramos en Moscas en la telaraña (2023), la comercialización de la existencia convirtió fortalezas ancestrales (la atención a los eventos negativos, el consumo de estimulantes, de calorías) en debilidades modernas. Igual, la violencia hacia el otro es tan antigua como la solidaridad, pero la primera es un reflejo de la sobrevivencia egoísta del individuo y la segunda hizo posible la sobrevivencia de las sociedades.

La idea de libertad es antigua y casi nunca consideró la “igual-libertad”, una libertad ejercida desde el derecho ajeno. Siempre fue la libertad del poderoso, del noble, del esclavista, del capitalista para decidir por los vasallos, los esclavos de grilletes y los esclavos asalariados de hoy. El concepto de “igual libertad” estuvo sugerido entre los primeros cristianos, cuando eran perseguidos, no perseguidores, pero se articuló más de mil años después con la Ilustración, como consecuencia doble de los humanistas y del profundo impacto que tuvo entre los conquistadores el mundo más democrático, más libre e igualitario de los nativos americanos. A principios del siglo XVI y, sobre todo, a principios del siglo XVIII las ideas indígenas sobre la “igual libertad” (social, sexual, racial) y su antigua práctica democrática se hicieron conscientes en Europa y se convirtieron en el centro del debate de la intelectualidad de la época.

El descubrimiento de América no sólo inspiró estas ideas utópicas por parte de los filósofos de la Ilustración, de la constitución idealista de Estados Unidos, de los socialistas utópicos y de los científicos que le siguieron, sino que fueron un ejemplo que contradecía al mismo Rousseau sobre el pasaje de las sociedades igualitarias de los cazadores a las sociedades verticales de los agrícolas. En las naciones americanas encontramos sociedades agrícolas, con sistemas sofisticados e, incluso, más desarrollados que el europeo, con sociedades que no conocían la propiedad privada más allá del uso y con un sistema político claramente democrático.

El miedo a perder la propiedad privada de tierras y esclavos en la antigua Roma condujo a un fuerte incremento de las fuerzas punitivas (inexistentes en las complejas sociedades nativo-americanas, como la policía) y, de forma simultánea, al deseo y necesidad del robo. La violencia y la represión fueron apoyadas y promovidas en nombre de la libertad, porque estaba ligada al poder de la propiedad privada.

El capitalismo encontró la piedra filosofal capaz de traducir de forma mágica el poder de los capitales en poder político, social, cultural y religioso. Este ejercicio de magia, además, es adictivo y es practicado por un único tipo psicológico (entre cientos de otras características y habilidades humana) aficionado a la patología de la acumulación sin importar sus consecuencias en los demás. En otras palabras, el prototipo ideal del exitoso multimillonario capaz de comprarse gobiernos es alguien obsesionado con sus ganancias económicas.

¿Qué perfil psicológico calza en esta demanda funcional de crueldad, del sacrificio humano? La característica central del psicópata radica en su incapacidad por sentir empatía por el dolor ajeno. Esta incapacidad de emociones que explican la sobrevivencia de la especie, los lleva a lo contrario. De las pocas fuentes de placer a las que pueden recurrir para aliviar una existencia insoportable es el placer por el dolor ajeno.

Nos sorprendemos al observar cómo un presidente, un primer ministro, un senador o un exitoso hombre de negocios, con un convencimiento seductor, toman decisiones que conducirán al dolor de millones de personas. Por lo general, se excusan en algo abstracto y arbitrario como la eficiencia y recurren a invertir el significado de valores y emociones que llevan miles de años definidas de una forma simple y comprensible, comola compasión y solidaridad.

Un ejemplo contemporáneo son numerosos líderes que el sistema capitalista ha encumbrado por su alta funcionalidad. La escritora Ann Ryanse puso al frente de la reacción contra el consenso de la segunda posguerra que derrotó al sadismo del fascismo en Occidente. En 2024, el presidente Milei de Argentina dijo en Washington que “la justicia social es violenta”. Un exabrupto encapsulado 60 años atrás en píldoras para el consumo contra cualquier forma de sensibilidad social, como la de Ryan Ann: “la maldad es la compasión, no el egoísmo”.

Las políticas de la crueldad son parte del sistema capitalista, parte de la más antigua psicología psicópata y del ritual del sacrificio humano: el dolor ajeno no es un efecto colateral de “medidas necesarias”. Cumplen una función de control, es objeto de placer del psicópata y del ego colectivo que nunca lo reconocerá, ni siquiera ante un espejo. No es necesario entender por qué alguien puede violar a una persona y luego asesinarla. Ni siquiera un novelista necesita intentar sentir lo que siente el criminal. Basta con tomar nota de los hechos.

Las ideas de igual libertad y democracia, aunque una tradición antigua en América, no dejan de ser algo reciente en la evolución humana. No dejan de ser algo frágil desde el punto de vista neurológico, siempre ante el permanente acoso y amenaza del centro reptiliano del cerebro humano. Todo eso que el capitalismo no limita, sino todo lo contrario: reproduce, multiplica y concentra, sin ningún atisbo de empatía, como un robot, como un Javier Milei, un Donald Trump o un Elon Musk―como el capital mismo.

Jorge Majfud es académico y escritor. Resumen de un capítulo del libro Historia anticapitalista de Estados Unidos (a publicarse en 2025).

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2018-08/jorge-majfud-2.png?itok=48sZUgfX)