Hacía poco que Lafcadio Hearn había muerto en Tokio cuando su amigo Herman ten Kate decidió casarse. Corría 1908. Médico, antropólogo, pero sobre todo viajero impenitente, llevaba ya una década trabajando en un hospital de Kobe cuando a los 40 años desposó a una enfermera japonesa creyendo haber encontrado al fin un destino definitivo. Vidas paralelas, las de ten Kate y Hearn, abarcan países, lenguas y continentes -Estados Unidos, Europa, Asia. Pero si la de Hearn conoció fama en Occidente por sus cuentos orientales (Fantasmas de la China y Kwaidan, tan elogiados por Borges) la de ten Kate permanece en un cono de sombra.

Sobre Herman Frederik Carel ten Kate pesaba una doble condena que logró eludir: era homónimo de su padre, un famoso pintor de la corte de Guillermo III de Holanda, que además lo había indicado como su sucesor. Estaba marcado. Aunque de joven estudió en la Academia de Artes, su verdadera vocación surgió cuando tras un viaje a Córcega descubrió que la pregunta por el otro y el gusto del camino le indicaban un rumbo. Debía prepararse. En 1877 se inscribió en la Universidad de Leiden donde estudió medicina, geografía, lenguas orientales, etnología de Indonesia, geología y paleontología. Y continuó especializándose en París con Paul Broca y Quatrefages y en Berlín con Rudolf Virchow, con quienes ajustó sus conocimientos en antropometría y craneología, por entonces en pleno auge, que postulaban una base biológica para la formulación de teorías raciales. Pero también estudió con Adolfo Bastian, que amplió su mirada a cuestiones de antropología cultural. En 1882 egresó en Heidelberg con el título doctor philosophiae et magister artium y no tardaría en doctorarse también en Zoología y Medicina. Estaba listo.

Enviado por la corona holandesa, con apoyo de instituciones alemanas y francesas y el aporte financiero de su padre, en 1882 desembarcó en New York. Poco antes había publicado en los diarios una denuncia contra la política de exterminio del ejército norteamericano contra los Néz Percés, asumiendo una posición política de raíz ética que lo llevaría a cuestionar públicamente el colonialismo holandés, francés, inglés y japonés, lo cual le granjeó problemas y le impediría ser contratado en los Estados Unidos.

Disciplina en ciernes, la antropología se proponía documentar las culturas en peligro de extinción ante el choque civilizatorio a la vez que oficiaba de mediadora -y, a veces, de arma- en la imposición del nuevo modo de vida. En esa tensión, ten Kate se propuso en forma apremiante el salvataje los saberes étnicos en riesgo a la vez que con los elementos de las ciencias médicas buscaba impugnar las teorías raciales condenatorias sostenidas por algunos de sus maestros. La lección de Bastian, que presuponía la igualdad del género humano, orientará sus investigaciones en las que rechazará sistemáticamente los intentos de consignar las desigualdades en la biología. Por lo demás, para él hay un imperativo moral centrado en principios humanistas que obliga a las naciones más avanzadas a mitigar los efectos de su acción sobre los pueblos indígenas.

En 1883 y 84 atravesó el país en tren y visitó reservas y pueblos indígenas del Sudoeste en un recorrido rápido pero sustancioso que recogió en su libro Viajes e investigaciones en Norte América. Frank Cushing, del Smithsonian Museum, figura fundacional de la disciplina, será su guía con los Zuni, en lo que ten Kate considerará uno de los momentos bisagra de su vida. Pues entre otras situaciones llegó a presenciar el impresionante ritual de fertilidad conocido como Danza de la Serpiente, así como investigó los juegos, los deportes, las lenguas y creencias. Y, sobre todo, se sumergió en una forma de vida comunitaria plena, feliz, no exenta de los refinamientos de los que carecía el capitalismo salvaje que les era impuesto a sangre y fuego. Había llegado al punto donde el mero curioso deviene antropólogo: ya no se es quien era y la pregunta por el diferente se vuelve su fuente de vida.

El viaje estuvo tachonado por breves estadías con los pueblos Navajo, Hopi. Yaqui, Apache, Cheyenne y Arapaho, entre otros, que habían sido desplazados en pocas décadas a los márgenes de sus propios territorios. Dadas sus aptitudes para el trabajo de campo, Cushing lo contrató para la expedición Hemengway, donde aprendió los métodos arqueológicos que en breve aplicaría en Argentina, así como se vinculó con figuras centrales de la disciplina como Franz Boas y Alfred Kroeber. Sus siguientes indagaciones abarcaron la vida de los Lapones del Ártico, las comunas de negros cimarrones de Surinam y Venezuela, el México de los chamanes yaquis, la Argelia musulmana, y Sri Lanka, Indonesia, Timor, Tonga, Australia, Hawai, Japón, y China, con interludios en Argentina y Paraguay.

En su necrológica Paul Rivet lo llamará “aquel que nunca está donde tuvo su último domicilio”; sin duda fue el antropólogo que más experiencias tuvo en culturas diferentes. De su largo recorrido extrajo algunas enseñanzas que sostuvo a lo largo de toda su vida. Rechazaba la filantropía etnocéntrica y la romantización occidental sosteniendo que la acción antropológica debe basarse en la asunción de la perspectiva de los propios indígenas como base de toda política de integración. La ciencia debía desmarcarse de su paternalismo cómplice y servir como eje de una antropología militante que resguardase las economías tradicionales y aportase herramientas de igualación étnico cultural sin menoscabar las identidades.

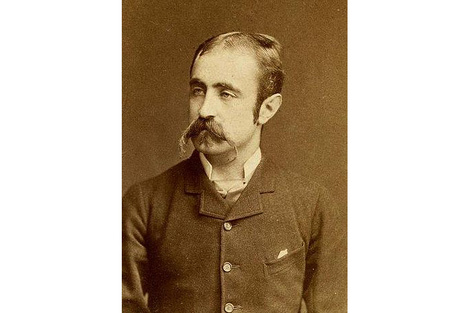

Quiso el azar que en una escala en el puerto de Ensenada que hizo el barco que lo traía del lejano Oriente, en septiembre de 1892, ten Kate se cruzara con Francisco P. Moreno, de quien había sido condiscípulo en los cursos de Broca en París. El por entonces Director del Museo de La Plata, que lo reconoció de inmediato (ten Kate ostentaba un portentoso e inconfundible bigote) no dudó en ofrecerle el puesto de curador de la sección de Antropología Física, que aquel aceptó en forma provisional mientras se curaba de una malaria contraída en Indonesia. Ya repuesto, el verano siguiente dirigió la expedición arqueológica a los valles Calchaquíes, donde, asistido por Lafone Quevedo, realizó excavaciones y fotografió y midió con celo profesional los cuerpos de los indígenas norteños así como incrementó las colecciones con cráneos y objetos cerámicos y realizó dibujos y planos de ruinas.

Los siguientes meses se abocó al trabajo de laboratorio: estudió 119 cráneos obtenidos por Estanislao Severo Zeballos y el perito Moreno al profanar tumbas indígenas tras la razzia del ejército roquista. Provenientes en su mayoría de la Provincia de Buenos Aires (Azul, Olavarria, Guaminí, Puán, Tapalqué, Salinas Grandes, Monte Hermoso y Bahía Blanca), “pertenecen a personas de las tribus de Catriel, de Linares, etc”. Entre ellos se encuentran las calaveras de los caciques Mariano Rosas, Manuel Guerra, Gherenal y Chipitruz, de los que adjunta fotografías y medidas.

Aunque pretendía volver a Estados Unidos, ten Kate tuvo que replegarse a Holanda, donde se abocó a ordenar los materiales de sus expediciones a Indonesia y la Polinesia. Pero en 1896 regresó a La Plata y durante el año y medio de su residencia organizó la expedición al Paraguay donde relevó grupos Guayaquíes, de los que publicó estudios antropométricos ilustrados con fotografías. Incorporaba así otro método que le ofrecía la posibilidad de registrar diferentes tipologías físicas en las que no se privaba de esgrimir hipótesis psicológicas. Ello es visible en el artículo enviado desde Japón para la revista del museo platense, “Materiales para una Antropología de los Indios de la República Argentina”, en el que analiza cuatro cadáveres de la colección.

Maislikensis era el nombre de un yagán al que ten Kate había tratado. Muy afable y asimilado, había pasado por la misión anglicana de Ushuaia y vivió hasta su muerte conchabado como maestranza del Museo. Una vez fallecido, acabó taxonomizado por sus compañeros. Como Tafa, una india alacaluf, de la que ten Kate presenta fotografías con el torso descubierto. Los otros “especímenes” eran nada menos que el cacique Inacayal y su mujer Margarita y el cacique Foyel, tehuelches, cuya rebeldía y rechazo a la sumisión consigna: “vegetan en cautiverio minados por la nostalgia”. “¿Si odian al blanco, quién puede juzgarlos?” -se pregunta, retórico.

La notoria ambigüedad del trabajo de ten Kate lo obliga a intercalar en sus informes científicos observaciones en las que esgrime sus reparos morales. El invierno del 96 el perito Moreno llevó a un grupo de mapuches al Museo para que él los mida y fotografíe, y al año siguiente hizo lo mismo con tres Tehuelches y cuatro Chiriguanos de Jujuy que visitaban la capital acompañando a la Comisión de Límites con Bolivia. El holandés, no sin incomodidad, refiere la resistencia que opusieron a lo que consideraban una afrenta.

Debido a las tensiones políticas que derivaron en la renuncia de Moreno, Ten Kate renunció a su puesto en julio de 1897, siendo sucedido por el alemán Robert Lehmann-Nitsche, a quien conocía de los cursos de Virchow en Berlín. Tras una temporada en Java, al año siguiente se radicó en Japón. Al revés que Hearn, que apenas sospechaba el idioma, ten Kate se mimetizó a tal punto que llegó dominar la escritura y el habla -poseía ya unas ocho lenguas y varios dialectos-, escribió estudios sobre cultura nipona, y hasta llegó a ser un aventajado cultor del jiu jitsu. Sin embargo, como Hearn, abominaba de la modernidad que arrasaba la tradición, y, sobre todo, del expansionismo japonés. Durante dos décadas vivió sumergido en su cultura, mientras escribía sus trabajos beligerantes contra las corrientes conservadoras de la antropología y daba forma a sus más de 150 estudios etnográficos, hasta que la repentina muerte de su esposa en 1921 le indicó la vía del camino, nuevamente. Devastado, viajó por Italia, Francia y Argelia. Lo sorprendió la muerte en Cartago una década más tarde.