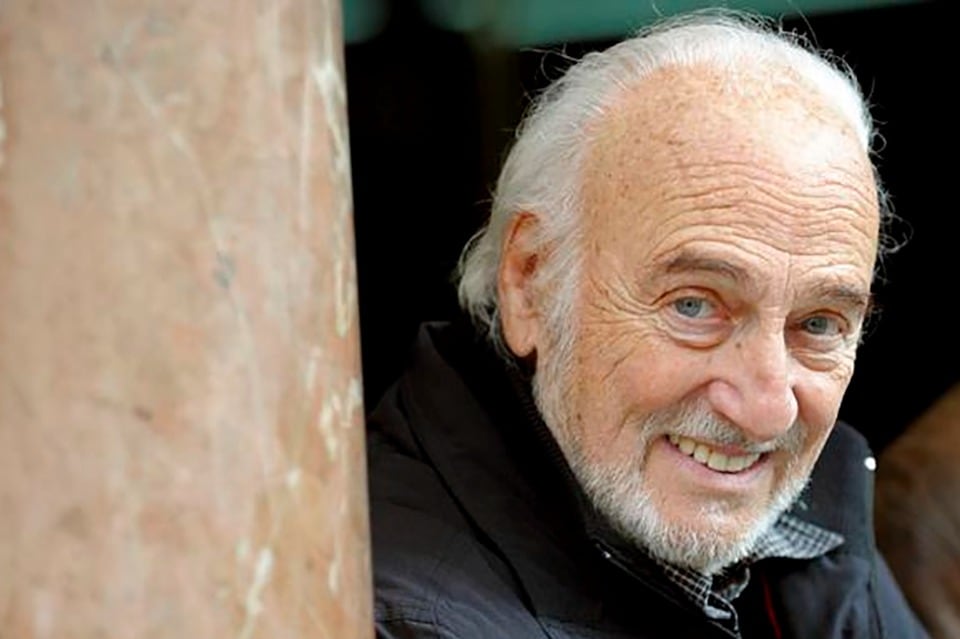

Comunicación y capitalismo de plataformas

La inteligencia artificial ¿amplía o reduce desigualdades?

Las reflexiones publicadas por una investigadora brasileña que aporta consideraciones que, si bien no tienen una referencia directa a lo que pasa en la Argentina, bien pueden ser aplicadas para leer y entender lo que sucede tanto en lo relativo a la construcción comunicacional como en su incidencia en lo político.