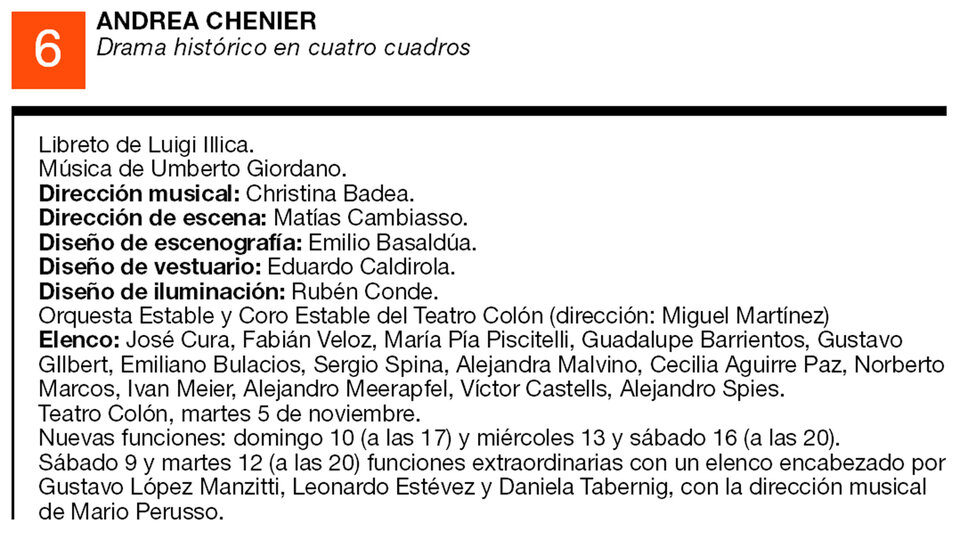

Con una producción propia de Andrea Chenier, el Teatro Colón estrenó el martes el último título de su temporada de ópera 2017. No hubo mayores sorpresas, mucho menos milagros, en una puesta que, tras los cambios de último momento, apostó a lo práctico y sin demasiado brillo escénico depositó su “fe operática” en los cantantes.

El libreto de Luigi Illica con música Umberto Giordano, estrenado en 1896 en una Milán que terminaba el siglo entre reivindicaciones populares y una burguesía con aspiraciones europeístas, es uno de los clásicos de aquel momento de la ópera, que en busca de definir una identidad después de Verdi, tomó prestado el título literario de Verismo. “Drama histórico en cuatro cuadros”, Andrea Chenier está ambientada en París en tiempos de la Revolución Francesa y por su exuberancia dramática suele ser la delicia de los tenores “con polenta”. José Cura, que regresó al Colón para reemplazar a Marcelo Álvarez en el rol protagónico, pertenece a esa raza y canta el rol de Chenier desde hace mucho. Sin embargo, su actuación en el estreno del martes resultó discreta. Si en el primer cuadro parecía que el rosarino, por volumen y color de voz, podría comerse la escena, con el correr de la historia esa energía se fue de desdibujando, sin encontrar tampoco estímulo en una escasa y poco creativa dinámica escénica en la que las acciones de masa apenas lograron sacudir cierto sopor general.

La figura de Gerard, mayordomo convertido en revolucionario y pieza clave de la dramaturgia, cumplió, con un afanoso Fabián Veloz que entre otros aciertos supo hacerse cargo del peso del tercer cuadro. En el final, cuando Maddalena de Coigny se ofrece en sacrificio y elige morir junto a su amado Chenier, ya encarcelado, la soprano italiana María Pía Piscitelli recuperó presencia. Junto a Cura lograron dar una conclusión convincente a un drama que en busca de la conmoción sentimental no escatima asaltos a la sensibilidad media. “¡Viva la muerte, juntos!”, subían el volumen los protagonistas seguros de su destino. Enseguida caminaron de la mano hacia un horizonte inflado de rojo en cuyo fondo se reflejaba, justo en el momento del pudoroso abrazo, una guillotina de considerables dimensiones. Una escena que por ese tan verista detalle bien podría quedar en los anales del kistch “operático”.

En un cast discreto, resulta oportuno destacar a Guadalupe Barrientos como la mulata Bersi, y Alejandra Malvino, que en su breve intervención como Madelón, la anciana revolucionaria que ofrenda sus hijos a la patria, logró emocionar.

Con títulos como Andrea Chenier recrudecen los interminables interrogantes que despierta la idea de verismo aplicada a la ópera. La variante italiana del naturalismo francés, que en literatura produjo obras importantes que supieron dar cuenta del escenario de cambios sociales de la las últimas décadas del siglo XIX, en el drama musical se reduce a una fórmula sin demasiadas salidas estéticas. Resulta significativo que talentos como el de Puccini, por ejemplo, hayan sabido deshacerse en su momento de esa idea que lleva a una música intensa sobre un texto que de manera intensa plantea situaciones intensas y que para ser creíble debe ser interpretado con intensidad.

Así es como la orquesta de Giordano, cromática y tonal, prefiere siempre subrayar el gesto de los personajes antes que sugerir una posible dimensión psicológica. La música del italiano es capaz de combinar tonalidades lejanas en función de la expresividad necesaria, muchas veces con cierto encanto, pero suprime cualquier posibilidad de un segundo plano expresivo. No hay sorpresa y siempre está por suceder lo que finalmente sucede. Con evocaciones de “La Marsellesa” y de canciones revolucionarias incluidas, todo está expuesto ahí, planteado con una eficacia arquitectónica pensada para hacer retumbar lo que ya se sabe por los cantantes y el texto. En este sentido, la Orquesta Estable, dirigida por el norteamericano de origen rumano Christina Badea, no afrontó mayores desafíos en cuanto a sutilezas e hizo lo que tenía que hacer, a veces bien y otras no.

Finalmente, resultan siempre fascinantes las licencias, a menudo poco inocentes, que se toma la ópera respecto a la realidad. En el caso de Andrea Chenier, tiene que ver con el modo en el que la necesidad de la historia reduce a dos las tres partes en cuestión, poniendo de un lado a las víctimas (Maddalena, representante del Ancien regime, y Chenier, partidario de la monarquía constitucional) contra los verdugos (Robespierre y los jacobinos). El “drama histórico” retoca así el sentido de un hecho con rasgos colosales como la Revolución Francesa, que entre otras cosas planteó una irreversible división entre lo nuevo y lo viejo. Lo reinterpreta a partir de la receta “civilización y barbarie”, acaso más tranquilizadora para el orden establecido. Y seguramente más cómoda para trazar los límites entre el bien y el mal de una historia plana, que necesita más emoción que razón.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2020-07/santiago-giordano.png?itok=8CkRESK2)