“Nueva York es una ciudad de cosas que pasan inadvertidas. Es una ciudad con gatos durmiendo bajo vehículos aparcados, dos armadillos de piedra que trepan por la catedral de San Patricio y miles de hormigas arrastrándose sobre la cima del Empire State Building. Probablemente las hormigas acabaran ahí transportadas por el viento o los pájaros, pero nadie lo sabe con certeza; las hormigas son tan desconocidas para la gente de Nueva York como el mendigo que coge taxis hasta el Bowery, o el hombre atildado que rebusca entre los cubos de basura de la Sexta Avenida, o el médium que ronda por los números setenta de la zona oeste asegurando: ‘Soy clarividente, clariaudiente y clarisensorial’.

Nueva York es una ciudad para excéntricos y una fuente de retazos de información extraña. Los neoyorquinos parpadean veintiocho veces por minuto, pero cuarenta cuando están tensos. La mayoría de los que mastican palomitas en el estadio de los Yankees hacen una breve pausa justo antes de un lanzamiento. Los que mastican chicle en las escaleras mecánicas de Macy’s hacen una breve pausa, justo antes de abandonarlas, para concentrarse en el último escalón. Los encargados de limpiar la piscina de los lobos marinos en el zoo del Bronx se encuentran monedas, clips, bolígrafos y monederos de niñas...

En Nueva York, del amanecer al atardecer, día tras día, uno puede oír el retumbo constante de los neumáticos sobre el asfalto del puente George Washington. El puente jamás está del todo inmóvil. Tiembla con el tráfico. Se mueve con el viento. Sus grandes venas de acero se dilatan con el calor y se contraen con el frío; el asfalto suele estar tres metros más cerca del río Hudson en verano que en invierno. Es casi una estructura inquieta y de una belleza grácil que, a modo de seductora irresistible, guarda secretos a los románticos que la contemplan, los escapistas que saltan desde ella, la chica regordeta que recorre fatigosamente sus mil sesenta y seis metros con la intención de bajar de peso, y los cien mil motoristas que la cruzan a diario se estampan contra ella, pagan de menos en el peaje, se quedan atrapados en un atasco...”

Escribí estas palabras hace más de sesenta años, cuando era un joven reportero en The New York Times. Al crecer en un pueblecito de la costa de Nueva Jersey a finales de los años cuarenta, mi sueño era poder trabajar algún día para un gran periódico. Ser redactor de noticias no era forzosamente lo que tenía en mente. Las noticas eran efímeras y ponían el acento en lo negativo. En buena medida se ocupaban de aquello que había ido mal el día anterior, antes que hacerlo en lo que había ido bien. Parafraseando a Bob Dylan, se alimentaban mucho de ‘noticias que no servían para nada’. O se ejercía el ‘periodismo-te-pillé’, en el que reporteros armados con grabadoras conseguían que figuras públicas se pusieran en ridículo al intentar responder preguntas capciosas.

En cualquier caso, las noticias siguen basándose a diario en las declaraciones o actividades de gente notable: políticos, banqueros, líderes empresariales, artistas, miembros del mundo del espectáculo y atletas. A los demás se los ignora, a menos que se hayan visto involucrados en un crimen o en un escándalo, o hayan sido víctimas de un accidente o de una muerte violenta. De haber vivido de acuerdo con la ley y sin sobresaltos, y haber muerto de causas naturales, los editores de obituarios no habrían encargado a un redactor que escribiera acerca de ellos. No habrían sido carne de noticia. En esencia, habrían sido unos donnadies. Cuando me incorporé a la plantilla de The New York Times, a mediados de los años cincuenta, mi deseo era especializarme en escribir acerca de los donnadies.

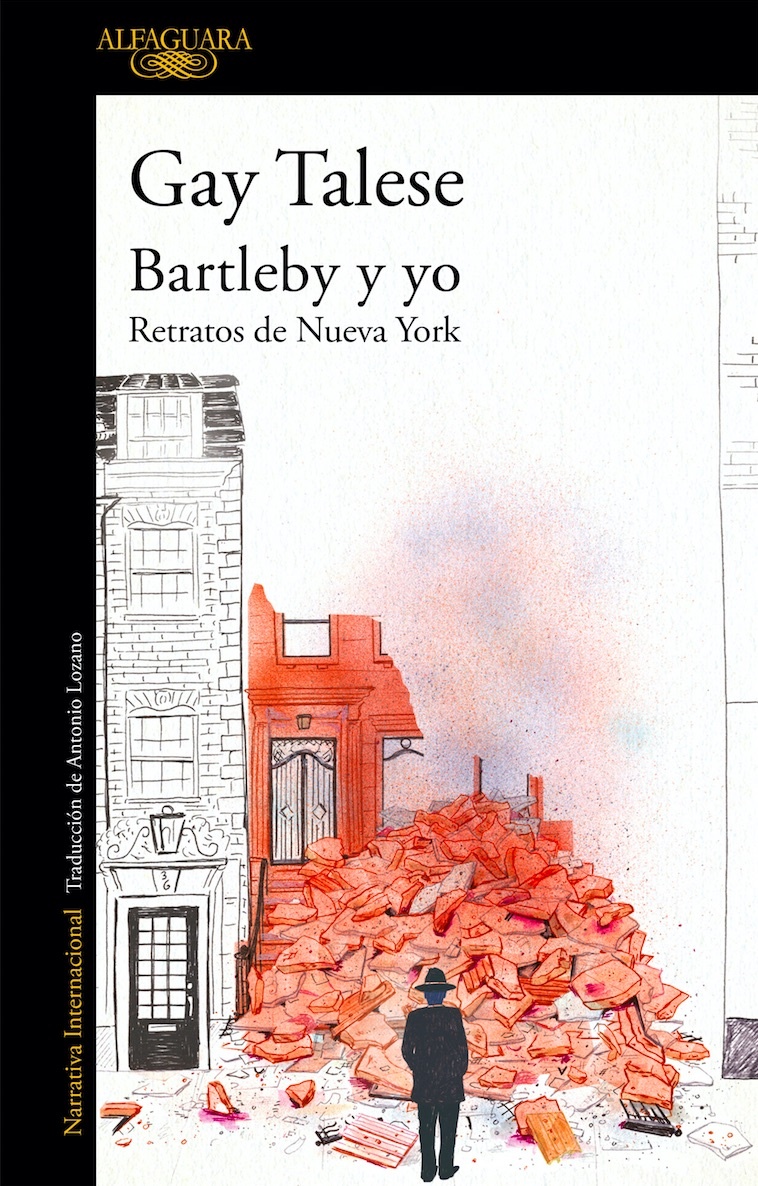

Así es como comienza Bartleby y yo: Retratos de Nueva York (Alfaguara), suerte de memorias periodísticas que acaba de publicar este gran cronista norteamericano, a los 93 años. La traducción es de Antonio Lozano.