El ingeniero Alfred Ebelot lo escribió claramente en 1880: "Los niños de poca edad cuyos padres desaparecen, son donados a diestra y siniestra. Las familias distinguidas de Buenos Aires buscan diligentemente estos esclavos, llamemos las cosas por su nombre porque los tienen como animales domésticos". El periodista e ingeniero francés que había trabajado durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento para realizar los estudios de la línea de frontera, se indignaba del trato recibido por los cautivos indígenas. Sin embargo, él mismo había participado siendo sargento mayor del ejército en la campaña contra las Primeras Naciones.

Eran pocas las voces que se alzaban en defensa de los prisioneros que llegaban de a miles a la gran ciudad, sin esperar ningún futuro favorable.

Dos años antes, el cinco de octubre de 1878, se había sancionado en Argentina una ley autorizando un millón seiscientos mil pesos para la realización de la campaña contra los indígenas del sur, con Julio Argentino Roca al mando de la expedición. El avance militar dio como resultado el traslado de miles de prisioneros hacia Buenos Aires, que sería el centro de concentración. En 1879, el Defensor Nacional de Pobres e Incapaces, Gervasio Granel, pidió al Ministerio de Justicia que revisara la manera de repartir a los prisioneros y al poco tiempo se publicó el reglamento para su colocación. Primeramente se los calificó como “incapaces”, con lo que el gobierno debía velar por ellos, cambiar por completo su estilo de vida, pensamiento e idioma “para que la indiada conozca los beneficios de la civilización”.

El muelle de La Boca se convirtió en un gran mercado de esclavos. El buque Villarino trasladaba desde Carmen de Patagones cientos de indígenas de todas las edades. En el puerto desde muy temprano se reunían las personas que contaban con cartas de recomendación para el defensor de menores, lo que los autorizaba a llevarse uno o más sirvientes. Cuando comenzaba el acto de entrega todos se amontonaban para elegir y la escena era similar a la que se vivía en las estancias cuando se realizaba una compra de hacienda.

En los cuarteles se naturalizó ver a las madres llorando porque les quitaban los hijos de sus brazos para dárselos a otras familias y ni las súplicas generaban en la sociedad porteña una mínima conmiseración. Los futuros esclavos se amontonaban tratando de contenerse los unos con los otros. Ocurrió también que los hombres llamados “dueños” se llevaban a madres con sus hijas para después repartirlas en el barrio o donde les daba la gana, dando el ejemplo de buenos vecinos.

En tanto, a la Isla Martín García iban a parar los considerados “rebeldes”, pero sorprendió encontrar también prisioneros de dos a siete años, como si fueran delincuentes, aunque en ese caso, étnicos, viviendo en igual condición que los adultos. La Isla de la muerte se regaba también por prisioneros que habían quedado desamparados por haber sido separados de sus padres y en el montón quedaban por ahí sin que nadie se percatara de su existencia.

El gobierno argentino se había reunido con industriales tucumanos de la caña de azúcar, para tratar la distribución de prisioneros al norte. El Ministerio de Guerra se encargaría del traslado de quinientos esclavos y entre los terratenientes estaban Clementino Colombres, Manuel Posse y Próspero García, cada uno pidiendo la cantidad que necesitara. Además, se le dejaba a voluntad al general Roca el envío de cien indios pequeños para distribuirlo entre las familias con la condición de bautizarlos y darles un nombre y un apellido nuevo.

En los cañaverales, el acuerdo era que los pampas por su trabajo no recibieran dinero para protegerlos del alcohol y la inmoralidad. “Dentro de pocos días quizás se necesitará doble número del que se ha pedido”, era el comunicado de los empresarios. En los primeros días de diciembre, el primer contingente ya estaba en camino. Los meses siguientes, más empresarios se sumaron al pedido de esclavos, como Julio Zavaleta, Miguel Medina y Eudoro Vázquez entre otros tantos. Los trenes de carga se llenaban de hombres, mujeres y niños camino a su esclavitud.

En los pagos tucumanos la llegada de hombres de brazos fuertes para los trabajos pesados al rayo del sol fue muy celebrada, pero más lo fue la llegada de mujeres jóvenes adultas, que hasta los religiosos querían bautizar y adoptar. El presbítero Federico Berasaluce eligió una pampa de veinte años y la bautizó como María Micaela. Pedro Lobo, otro presbístero, no quiso quedarse fuera del reparto y se quedó con una de treinta años, procedente de la Patagonia, a quien llamó Mauricia del Carmen Cabrera. Los dos religiosos tenían bajo su protección a dos almas que convertir y proteger.

Buenos Aires se había convertido en un festín de familias yendo a buscar sirvientas a los cuarteles, como doña Dolores Lavalle de Lavalle, una mujer que no tuvo hijos y se casó con su primo Joaquín Lavalle. En 1872 había fundado junto a las señoras Andrea Amadro de Sacristi e Isabel Armstrong de Elortondo, el Retiro de Penitencia del Buen Pastor para las pobres desorbitadas en la vida. En 1878 se hizo socia de la Sociedad de Beneficencia y luego pasó a dirigir la institución.

Como quienes estaban al frente de instituciones debían dar el ejemplo, su sirvienta fue bautizada como Petrona. Era una adolescente mapuche acostumbrada a convivir con sus hierbas que tuvo que adaptarse rápidamente a las nuevas costumbres. En su nueva casa, en los ratos libres que tenía Petrona se había encontrado un lugarcito para recrear algo similar a su paisaje. En la terraza encontró un espacio de sol y allí se puso a cultivar sus yuyos. Ahí arriba podía oír el canto de los pájaros, recordar un origen arrebatado por la fuerza.

En uno de esos días en que acomodaba sus plantas, subida a una escalera se cayó y se rompió la cabeza. Su dueña doña Dolores se comunicó inmediatamente con la asistencia pública para que la llevaran y tras curarle la herida se la devolvieran inmediatamente. Pero Petrona tuvo que ser enviada a un hospital donde debía permanecer unos días por el golpe, que le había ocasionado un desmayo. Enfurecida, la dueña mandó a otro de sus sirvientes a que le tirasen todas las plantas, para que nunca más vuelva a subir a la azotea. Petrona estaba para otra cosa.

Algunas sirvientas intentaban escapar, pero era en vano en una ciudad donde todos eran cómplices y miraban como un exotismo la llegada de indígenas. Una de esas tantas mujeres fue una joven de la que nunca trascendió el nombre. Había sido entregada a una familia pudiente de la calle Florida. Sin embargo, a los pocos días se la vio llegar al cuartel toda llorosa, hablando en mapuzungún pidiendo auxilio. Un lenguaraz que trabajaba allí, tradujo lo que la mujer mapuche decía y contó que su dueña la había apaleado ayudada por un hombre que le había dado unas cuantas patadas. Ella no hablaba absolutamente nada de castellano y probablemente fuese esa la razón de la paliza. Le habían dado un uniforme azul que ella pisoteaba con odio.

Mismo caso fue el de las hermanas Neculpán. Juana Sara de ocho años y su hermana Elida de cinco fueron llevadas desde Junín, Buenos Aires, a Capital. Un matrimonio había decidido que era mejor salir por el interior a buscar “chinitas” que le fueran útiles. Según el testimonio de Juana a sus nietos y bisnietos, las dos lograron escaparse y volver a su tierra, Junín. Contó, siendo una anciana de ochenta y ocho años, que cuando el matrimonio se las llevó, las hacían dormir en el suelo y en invierno debían acurrucarse porque tampoco les daban con qué taparse. Como eran tímidas, los insultos eran frecuentes hasta que de a poco ellas lograron ir entendiendo el idioma de los blancos. Su trabajo era, además de los quehaceres de la casa, cuidar a la hija del matrimonio que tenía más o menos la edad de ellas. Si la nena se caía o le pasaba algo las castigaban a sopapos, y lo mismo pasaba si su hija se mandaba alguna macana. Para no pegarle a la culpable, le pegaban a Elida, la más pequeña, para que la pequeña traviesa aprendiera lo que le podía pasar si se volvía a portar mal.

A la gran mayoría los bautizaron y perdieron sus nombres y su apellido. Por esa razón hay tantos rostros morenos marcados por ese pasado, que no se reconocen o directamente desconocen el largo camino que transitaron sus antepasados.

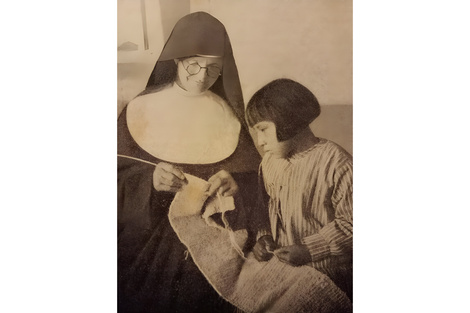

Monseñor Santiago Costamagna, misionero italiano que acompañó al general Roca en la expedición, publicó sus Conferencias para los hijos de Bosco en 1895, donde habla sobre el comportamiento que debían tener los salesianos al frente de colegios donde la obediencia religiosa debía respetarse a rajatabla. Muchos fueron los niños que ingresaron por la fuerza a estas instituciones de “contención”. “El verdadero salesiano de Don Bosco ha de ser un hombre que arda en caridad, que abrace por donde pasa a todos, incendiando con el fuego del divino amor”. Sugería a quienes estén al frente de los colegios prestar atención “a lo que leen los salesianos porque hay libros que deben ponerse bajo llave, de los romances buenos se pasará fácilmente a los menos buenos”. Por experiencias escandalosas recomendaba “las manos encima unos de otros no se pongan ni para jugar” y agregaba que en los dormitorios de los salesianos debiera haber piletas de agua bendita bien provistas.

Monseñor Costamagna es el mismo que en su intento de evangelizar a los niños mapuche de las reducciones del sur, pasó cierta vez un largo día explicándole a un niñito cuyos padres ya habían sido enviados a Buenos Aires las ventajas de conocer a un nuevo dios, el de los blancos. Hasta se emocionaba cuando le pronunciaba el nombre de Jesús ante la mirada atenta de unos ojos oscuros. Cuando llegó al fin de su oratoria, quiso tomarle un pequeño examen para asegurarse de que ya se había convencido, que estaba listo para ser un fiel creyente y le preguntó ¿Quién es entonces el Padre eterno? Y el nene contestó: es el infierno.