En el corazón de Nuevo México, hay un lugar que se llama Taos. Tiene apenas cinco mil habitantes, pero es célebre por dos cosas: un zumbido y una fianza. Todos los viajeros que cruzan el desierto y entran al pueblo a pasar la noche, dicen que un sonido de baja frecuencia (como “un motor diésel sonando a través de los cristales”) perturba el descanso de los peregrinos. La ciencia no ha logrado esclarecer su origen. La otra historia comienza cuando Dennis Hopper ganó un montón de LSD en una partida de póker y procedió a consumir el premio in situ. Sacó un arma, disparó al cielo y terminó en el calabozo. “De pronto vino el sheriff y me dijo que Willie Nelson había pagado mi fianza”, solía contar Hopper. “Tranquilo, pensé, lo estás alucinando. Pero salí caminando y Willie me esperaba con su esposa Connie y un famoso jugador de golf”. La pandilla se subió al Mercedes y tomó la ruta rumbo a Las Vegas con un objetivo muy preciso. Ahora, promediando el nuevo disco de The Waterboys, una canción recupera el episodio para resolver la moraleja: “el golf, dicen, es una buena manera de conocer a los amigos”. Sí, claro.

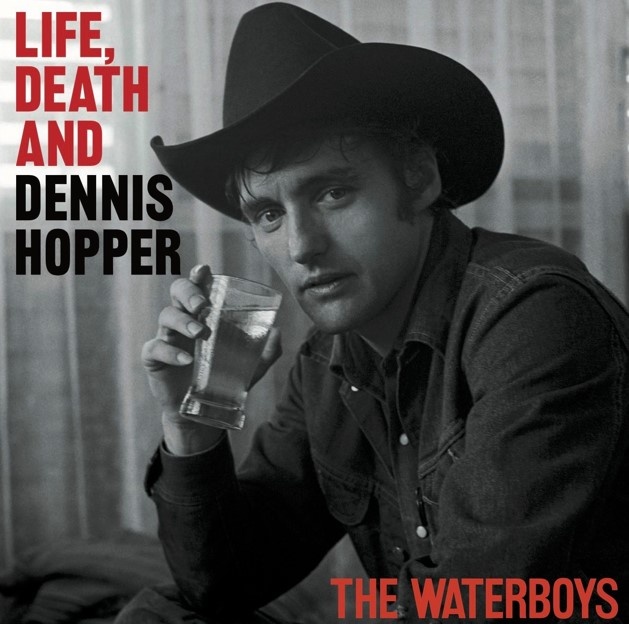

Después de revisitar el pasado con dos box-sets gloriosos, The Waterboys acaban de volver al presente con un golpe inesperado: Life, Death and Dennis Hopper. Es decir, un disco conceptual centrado en la figura del gran actor y editado por Sun Records. ¿A quién, en su sano juicio, se le ocurre? Solamente a Mike Scott, el desgarbadísimo fundador y alma mater de la banda escocesa. Heredero por vía simbólica de la Big Music. De la pasión. De los grandes álbumes. De la diversión. Ese tipo de sombrero, camisas tipo Nudie Suit y anteojos con receta para la presbicia que, en el reinado absoluto de la auto-ficción, no necesita mirarse el ombligo para decir cómo se siente en el mundo.

Como casi toda su generación, Scott estaba familiarizado con las apariciones de Hopper en Easy Rider, Apocalypse Now y Rebelde sin causa. Sin embargo, a pesar del suculento anecdotario psicodélico, nunca se le había pasado por la cabeza conectar los hilos de esa historia. Sus implicancias. En el verano boreal de 2014, finalmente, asistió a una muestra de fotos de Hopper en la Royal Academy of Arts de Londres. De pronto, rodeado por aquellas cuatrocientas imágenes, vio una vida extraordinaria. Andy Warhol, los Ángeles del Infierno, las escenas familiares de Harlem, Paul Newman, los hippies en San Francisco, los movimientos por los derechos civiles. En el preciso momento en el que el mundo se ponía patas para arriba, aquel pueblerino de Dodge City se había metido como un polizón en el ojo de la tormenta.

HACERLO BIEN

El sacudón fue poderoso. Rápidamente, Scott compuso una canción más o menos pintoresca rimando cada verso con el apellido Hopper. La publicó en Good Luck, Seeker (2020) y todos pensaron que se olvidaría del asunto. Nada que ver. En medio de la Deep Cuarentena, se compró una biografía y miró esas películas de Hopper que se había perdido. “Es una historia fascinante”, dice, en su entrevista para The Guardian. “Muy pronto entendí que el arco de su vida fue la contracultura: desde el muchacho que aparecía en Rebelde sin causa hasta el comienzo del pop art. Y, como músico y artista, la contracultura es mi propio background”.

Scott compuso un par de temas más y pensó que podía tener un EP entre manos. Un buen día abrió su casilla de mails y encontró un correo con una carpeta zippeada. Estrictamente en secreto, tres de sus compañeros de banda (James Hallawell, Aongas Ralston y Ralph Salmins) se habían reunido para grabar siete instrumentales. “¿Podés ponerles letra?”, decía el correo. Había de todo. Blues tipo Bo Diddley. Alguna balada noir. Guitarrazos con una onda 1969. Easy Listening. Con la carpeta descomprimida, Scott se puso a dar vueltas como un trompo. De pronto encontró una entrevista donde Hopper, después de una larguísima temporada en el infierno, intentaba explicar su salida: no sé cómo lo hice, pero lo hice. “Es una frase conmovedora”, piensa Scott. “Un montón en esas siete u ocho palabras. A partir de aquel momento, las canciones fueron llegando así… ¡bang! ¡bang! ¡bang! Como cuando era un adolescente, que solía componer una canción por día. Excepto que esas no eran muy buenas. Estas son mucho mejores”.

El plan, a priori, sonaba como un despropósito. En el preciso momento en el que una armada de community managers editan sus reels de veinte segundos y el algoritmo de Spotity aconseja que tu canción se resuelva en el pestañeo de una cabra, The Waterboys se ponían a trabajar en un álbum conceptual alrededor de la figura de un actor. Parecía uno de esos discos con tapas espantosas que, una vez cada tanto, algún jubilado con Facebook comparte en su red social para sentirse un poco mejor consigo mismo.

“Hubo un momento divertido”, recuerda Scott. “Simon Dine trabajó en cuatro o cinco tracks del disco, y cuando le conté de qué se trataba, me dijo: ‘deberías hacer un instrumental por cada una de las cinco esposas’. Inmediatamente, en el banco de mi memoria, pensé: ‘Oh, Rick Wakeman, Las seis esposas de Henry VIII’'. Para alguien que creció en el punk como yo, eso es un no gigante. Pero me detuve a pensarlo mejor. Yo podía hacerlo bien. Después de todo, nuestras canciones no duran más de dos minutos”.

HOPPER Y SCOTT

Si quedaba alguna duda, los dos adelantos las despejaron. Primero salió “Hopper’s On Top (Genius)”, un rock liviano y subidísimo que funcionaba como esas oberturas de acordes mayores onda los Who. En el video, la plana mayor de los Waterboys caminaba divertidísima por las calles de lo que parecía ser Las Vegas o surfeaba el mundo sobre una alfombra mágica en un chroma key descarado. Ya con la guardia baja, el segundo corte fue un cross directo a la mandíbula. Los Waterboys le entregaron “Letter From An Unknown Girlfriend” a Fiona Apple, que tocó el piano y cantó desde el primer verso hasta el último. El desplazamiento es maestro. De la celebración del primer simple a las recriminaciones orgullosas de la Novia Desconocida, donde Apple canta su carta con los dientes apretados como si llevara puesto el protector bucal: “Fui intoxicada por el niño que vive en vos”. Dios.

Lanzado el pasado 4 de abril, Life, Death and Dennis Hopper apareció en vinilos y compacts y cada una de las plataformas con nada menos que veinticinco tracks. Una hora y pico de música. El mero hecho de su edición a través de Sun Records, el legendario sello de Elvis, termina de poner las cosas en un lugar conceptual nuevo e inesperado para el rock & roll. Esto no es progresivo para importadores de bandejas japonesas. Esto no es memorabilia para cuarentones con jopo. Es un disco del año 2300, donde las sagas de los grandes actores de nuestra época son un mito como Jesús y una música muerta y resucitada es inseminada por una pasión que todos consideraban demodé simplemente porque nunca la habían visto.

El audio es dinámico, como una habitación cualquiera que suena bien por designios secretos de la madera. El único artificio es el plano en la voz de Scott, que siempre suena al frente. Exuberante, un poco asmática. Los invitados, en ese sentido, ocupan un lugar espiritual. Como si fuera una ópera, Scott le cede la apertura a Steve Earle y el parlamento bíblico a Bruce Springsteen. “En algún lugar allá afuera, más allá de los límites, hay una historia siendo contada”, dice Bruce. “Están haciendo una película y él está ahí, man. Todavía se mueve, todavía tiene onda. Todavía puede, de alguna manera, poner algo de aquella vieja magia sobre la mesa”. La canción está hablando de Hopper pero este artículo podría decir lo mismo sobre Scott. Ahí viene.

“He escuchado la Gran Música”, escribió. “Nunca seré el mismo”. A mediados de los setenta, para ese muchacho de Edimburgo abandonado por su padre y criado por una madre profesora de Letras, el concepto no admitía replicas: era un asunto de fe. La Gran Música era Bob Dylan. Era Lou Reed y David Bowie. Era el Astral Weeks de Van Morrison. Era la película Magical Mistery Tour emitida durante la noche del 26 de diciembre de 1967 a través de la BBC y sintonizada por un nenito de diez años. Menos un sonido que un linaje. Una saga que se hunde en el corazón mismo de la especie y, como dijo Scott, “permite vislumbrar la firma de Dios en el mundo”.

LA LUNA COMPLETA

Como Bobby Gillespie (Primal Scream), Scott también fue uno de esos escoceses de clase obrera irradiados por el segundo anillo del punk. En algún punto de 1977, ingresó en la Universidad de Edimburgo para estudiar literatura inglesa y los libros de Yeats se le mezclaron con los discos de The Clash. Su forma del ensayo fue la crítica de rock. Empezó a escribir para fanzines hasta que entendió que, si realmente quería hacerlo bien, tenía que fundar el suyo. Que lo haya bautizado como Jungleland dice un montón. Vivo en mi tiempo, parecía decir, pero estoy más allá de mi propio tiempo.

Armó y desarmó bandas. Se llamaban The Bootlegs, Another Pretty Face. Cosas así. Entró y salió de sellos. Se mudó a Londres. Muy pronto comenzó a sospechar que, aunque amaba la épica de la banda de rock & roll, su música era su historia. Cuando finalmente lo aceptó, compuso una canción dedicada a Patti Smith (“A Girl Called Johnny”) y se metió a los estudios Redshop para grabar una sesión con saxofonistas y bateristas y tecladistas. Era diciembre de 1981. Todavía no eran una banda, pero ya eran The Waterboys.

En julio de 1983, salió a la venta el disco debut. Era verdad: era su época y estaba afuera de su época. Los cortes servían perfectamente para sacar a bailar a todos esos adolescentes con el pelo batido y los sobretodos, pero también citaban a T. S. Eliot en el primer verso y tiraban una línea de fondo hacia el átomo indivisible del poema cantado por los druidas. Los U2 sintieron escalofríos. Los grandes pararon la oreja. Scott salió a defender a su criatura y, en su alrededor, finalmente se armó la banda: Anthony Thistlethwaite (saxo, bajo, mandolina), Kevin Wilkinson (batería), Karl Wallinger (teclados). Subidos a ese mismo envión, entraron dos veces a los estudios y grabaron el segundo disco: A Pagan Place. El título era un altar. Faltaba el símbolo.

Una noche, mientras Scott y su novia caminaban por New York, ella hizo la pregunta del millón: "¿es difícil escribir una canción?". Scott miró el cielo invernal, tomó un sobre manoseado y escribió dos versos en la parte de atrás: “I saw the crescent/ you saw the whole of the moon”. La visión apretó el gatillo. De regreso al hotel, agarró su cuaderno negro y siguió de largo. Todos esos artistas que llegan antes de tiempo y se queman. El imaginario de CS Lewis y Mark Helprin. “Un ritmo autodidacta con un dedo haciendo un pattern y tres dedos haciendo otro”. Los vientos de Penny Lane. La confianza de Prince. La gracia como maldición.

Hace unos años, Fiona Apple hizo su lectura de "The Whole of The Moon" para el final de la serie The Affair. El video de la grabación es prueba de un par de cosas. Fiona tiene el papel con la letra en la mano. Lleva musculosa negra y el pelo atado así nomás. “Me imaginé un arco iris”, canta, “lo tenías en tus manos”. El arreglo es menos saltarín, deja entrar el viento. “Vagué durante años por el mundo/ mientras vos te quedabas en tu habitación./ Yo vi el cuarto creciente,/ vos viste la luna completa”. Fiona respeta la melodía a rajatablas y no toca una coma, pero está diciendo otra cosa. Aplasta las palabras como vidrio molido. La pleitesía que rinde Scott acá es pura bronca, envidia de la mala. Después, cuando llega a la enumeración borgeana del final, abandona el papel, cierra los ojos y se entrega al torrente sanguíneo del universo: “Unicornios y balas de cañón; palacios y muelles; trompetas, torres y departamentos; anchos océanos llenos de lágrimas; banderas, trapos y barcos; cimitarras y bufandas; cada visión y cada sueño preciado debajo de las estrellas”. Perdida en la fuerza centrífuga del tema, ya no puede ver el mundo porque el mundo es el tema. Por eso, apenas la música se desliza en fade out y hace contacto visual con su amiga, Fiona parece despertar y se arroja al piso del estudio en el grado supremo de la extenuación. ¿Qué es lo que prueba este video? Que a) cuando la versión alcanza este grado, es la canción la que interpreta al que canta. Y b) que no es difícil escribir esta canción. Es imposible.