Desde Barcelona

UNO La fantasía de la isla de la fantasía. De irse lejos y quedarse a solas y estar rodeado por agua y bajo la sombra de una palmera, luego de tantos años de naufragio en tierra infirme y superpoblada. Estar aislado en una isla, sí. Y, de algún modo, los días que van del 23 de diciembre al 7 de enero son como terra incógnita sitiada por un océano/tsunami de conocidos a los que mejor no reconocer. O al menos así se siente y lo siente Rodríguez; quien recuenta islas como otros cuentan ovejas y lo hace no para dormirse sino para soñar. Soñar con las islas misteriosas y negras del Capitán Nemo y de Tintín, con las distópicas/utópicas/románticas de Wells y de Huxley y de Bioy Casares, con las jurásicas con dinosaurios y Kong, o con la de su propia prehistoria que –claro, como la de casi cualquiera– es la del tesoro con lost boys. O sonar y soñar no con La Isla Bonita de Madonna sino con la no tan bonita de The Kinks; donde aquel tipo abandonado por su chica está solo y sin otro sitio a dónde ir pero, también, aclarando que no hay ningún otro sitio donde le gustaría estar más que no sea esa jodida isla. O escaparse de esa condicional Isla/Castillo de If y saltar a la Isla de Montecristo junto a Edmond Dantès; y después revancha contra todo y todos los que tanto daño le hicieron para, de paso, convertirse en el eslabón perdido entre los vengadores de Shakespeare y los paladines de la DC y la Marvel que es ese Conde, siempre en guardia y vigilante.

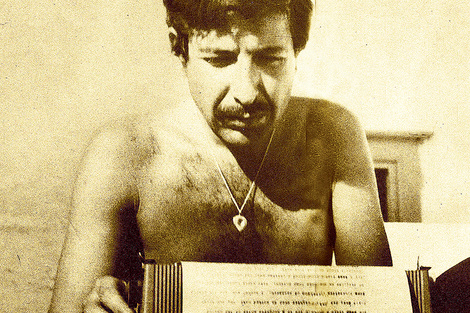

DOS Pero a la hora de imaginar una isla propia, lo cierto es que Rodríguez siempre soñó con algo menos aventurero y movido y más reposado y bohemio. La mitológica isla griega de Hydra. No la de ahora, sino la de finales de los años 50s y principios de los 60s hacia la que zarpó el canadiense errante Leonard Cohen para escribir dos novelas que acaban de ser reeditadas con los honores de un Premio Príncipe de Asturias y que Rodríguez leyó por primera vez en su juventud, en pequeños sellos contraculturales. Sí: Cohen atracó allí con su adorada Olivetti Lettera 22 color verde oliva. Y con ella y con bigote y colgante acorazonado y sin camisa y bronceado por Helios tecleó El juego favorito (1963) y Hermosos perdedores (1966). En la primera –con destellos del Philip Roth de Goodbye, Columbus y del Salinger primero y todavía no demasiado salingeriano– un sensible y autobiográfico bildungsroman girando alrededor de la figura del muy sexual desde su infancia Lawrence Breavman, intentando ya entonces hipnotizar y desnudar a la empleada doméstica de la casa. En Hermosos perdedores, el sacro espectro de la santa y mohawk canadiense Kateri “Catherine” Tekakwitha hechiza y traza desde el siglo XVII al triángulo amoroso de dos hombres y una mujer suicida, los tres obsesionados por “ser otra gente”.

Puestas ahora una junto a otra –releídas en perspectiva por Rodríguez– puede pensarse que Cohen metió en ellas todo lo que le interesaba contar dentro del formato novelístico. Después, ya se sabe: Cohen, se colgó de una guitarra marca Conde y salió al ruedo con su primer y ya fundamental álbum donde volvían sus mujeres y musas que te daban la bienvenida sólo para que tu pudieses despedirte de ellas. Luego subió a lo más alto de su Tower of Song y allí vivió y desde allí cantó hasta hace poco más de un año, para siempre.

TRES Y, ay, cómo le gustaría ahora a Rodríguez ser “otra gente” y estar allí, tan lejos y hace tanto tiempo. En la casita de al lado de la de Lenny, escribiendo su propia primera y genial novela, mirando de reojo a Marianne Ihlen, invitando a la pareja a otra vuelta de ouzo en las mesas junto al mar del Café Roloi. El ahora, de cerca, es mucho menos agradable: sus independentistas pero dependientes mujer e hija (quienes más que musas inspiradoras son sus furias expiradoras) no le hablan desde hace tiempo. Su hijito, por suerte, está ocupado en cuestiones mucho más trascendentes, como el intentar comprender la manera en que Leia sobrevive al vacío absoluto del espacio exterior en la nueva de Star Wars y preguntarse si Messi es un Jedi. Y Rodríguez no es el único así. Hay numerosos artículos de prensa testimoniales con casos de familias fracturadas, como la suya, desde que él explicó los motivos por los qué todo esto de salir de España y de Europa para entrar en un maravilloso mundo de color/dolor no le parecían muy viables. Y que, en el mejor de los casos, la región sería no una isla sino, apenas, un iceberg peligroso pero con fecha de derretimiento. Ahora, claro, la situación es, si cabe, peor. Y la isla fantasiosa ha derivado en escollos infranqueables con maelstrom centrífugo. Desde el pasado jueves hay aún una mayor evidencia de dos corrientes polarizadas (Catalunya y

Cataluña, venció una y ganó otra) en un mismo océano bipolar y gélido que difícilmente vuelva a fundirse alguna vez en un abrazo mientras insiste en una estrangulación mutua. Y todos flotan aferrados a maderos parloteando acerca de lo que sería una insular Utopía (pero también, etimológicamente, un No-Lugar) o una España ejemplar. Y ahora –tocados pero nunca hundidos después de las elecciones, aferrados a urnas como si fuesen el ataúd de Queequeg– todos bracean con diferentes estilos pero pareja hostilidad hacia arrecifes inciertos: el alucinado y alucinante Puigdemont, la lacrimosa Rovira, el beato Junqueras, la pétrea Forcadell, el pícaro Rufián, el desmelenado Tardá y la ambigua Colau. Mientras, al otro lado, los desbrujulados Iceta y Arrimadas y Albiol reman lo suyo a bordo de una balsa de madera balsa donde ya no caben todos porque no suman, mientras Rajoy continúa como si nada en su inmovilista marcha rápida sobre la arena movediza de las playas de Barataria.

Rodríguez no cree en nadie ni quiere a ninguno. La propia ingobernable Cataluñya lo ha hecho y deshecho así a él y “Una ley única y simple gobierna la vida en una isla remota: no hay nada que hacer salvo venirse abajo”, escribió Geoff Dyer. Así, Rodríguez se cae y levanta la vista y comprueba que han renovado por una o varias temporadas más a la serie poco seria, con los mismos comediantes e ingredientes. Sólo que ahora en lugar de Sopa de ganso se llama –cae más pesado– Guiso Desaguisado de Marmota del Día. “España tiene un pollo de cojones”, se divierte Puigdemont en la tele y con risas grabadas al fondo y a la ultra derecha de Bruselas. Y Rodríguez los escucha en televisores y tertulias, explicándose sin explicaciones, desde sus respectivas y opuestas orillas, bloques bloqueantes o bloqueados. Después, mejor, vuelve a prestar atención a lo que mejor le cuenta Leonard Cohen. Lo que Cohen escribió temiendo “ser un fracaso y prometiendo matarme en el preciso momento en que dejase de cubrir las páginas de negro”. Culpa que ningún político español llega a experimentar jamás durante su carrera. Porque saben que, aunque lleguen últimos (o segundos), siempre van a acabar ganando. Alcanza y sobra con que ellos digan y repitan que ganaron y mantenerse en movimiento como tiburones. Y es así como flotan a lo largo y ancho de esos mapas antiguos e incompletos en cuyos abruptos márgenes y abismos inexplorados se advertía con un “Más allá hay monstruos” que no se tenía idea de cómo seguir o de lo que seguía. Pero, sabe Rodríguez, los monstruos están más aquí, tan cerca. Y no hay isla que te aísle de ellos. Así que Rodríguez –hermoso perdedor, otro año sin ganar la lotería que le permitiría huir hacia alguna ínsula lejana– mejor sigue jugando a su juego favorito: ya que nunca pudo escribir en una isla, al menos se aísla leyendo.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2020-06/rodrigo-fresan.png?itok=58ZDHm4L)