2017 fue, para el cine argentino, el año en que todo estalló. Por ahora, en términos institucionales y de poder. Según todo indica y de acuerdo a resoluciones y trascendidos, a partir del 1º de enero de 2018 los resultados de ese estallido podrían empezar a verse reflejados en el tipo de cine, el tamaño y cantidad de compañías productoras en activo y las cifras de producción anual del cine argentino. Si bien las actuales autoridades del Incaa –asumidas en los primeros meses de este año, tras lo que gran cantidad de observadores del medio no duda en calificar de “golpe mediático-oficial”– se empeñan en desmentirlo, esas resoluciones y trascendidos apuntan en dirección del beneficio a las grandes productoras, perjudicando a las pequeñas e incidiendo así también sobre la clase de cine que se produciría mayoritariamente de aquí en más. El segundo pilar de la política oficial actual parecería ser el de una reducción de gastos a cualquier precio, aunque curiosamente el Incaa no sólo se autofinancia sino que además su balance anual sigue dando positivo. Este intempestivo “cierre de canilla” –cuya orden da toda la sensación de provenir de más arriba del instituto de la calle Lima– dio por resultado un anuncio de corte total de créditos, nada menos que por dos años. Este corte representaba poco menos que una ejecución express para una industria que sin créditos no puede financiarse. Como tantas otras medidas oficiales, después de una pulseada con representantes del medio esa medida terminal quedó suavizada, cubriendo con subsidios buena parte de los créditos ausentes.

La primera bomba estalló a mediados de abril, cuando una amañada denuncia de corrupción administrativa, destilada desde la Oficina de Difamaciones Andino, Feinmann & Asociados, dio pie a que el Ministro de Cultura, Pablo Avelluto, removiera en trámite ultrarrápido al director del Incaa, Alejandro Cacetta, que él mismo había nombrado un año atrás con acuerdo de la comunidad cinematográfica. El lugar de Cacetta lo ocupó Ralph Haiek, ejecutivo proveniente del ámbito de la televisión y amigo personal de Mauricio Macri, que a poco de asumir desmintió ante Páginað12 otra de las denuncias de la empresa Andino, Feinmann & Asociados: que se hubieran contratado obras que no se ejecutaron. “¿Cómo no lo voy a desmentir si las obras están a la vista?”, dijo Haiek en esa oportunidad (21/5/17). Pasaron ocho meses y nada volvió a saberse sobre las famosas denuncias de corrupción administrativa: una vez alcanzado el objetivo (la remoción de Cacetta, que según aseguró el propio Haiek habría sido por su “falta de reacción a la exigencia política”), todo lo demás desapareció, como por arte de magia.

A fines de setiembre, el segundo golpe: la resolución 942. Se trata de un paquete de medidas que, según algunas de las principales entidades del medio, violan el espíritu de la Ley de Cine consagrada en 1994, convirtiendo al Incaa en órgano de financiamiento en lugar de institución de fomento. De acuerdo a lo que indica el texto de la resolución, “el Incaa se asume como un banco, y no como una entidad destinada a sostener una actividad cultural”, según señala la más importante asociación de realizadores del país, la DAC (Directores Argentinos Cinematográficos). Esto, que incluye créditos a tasas de mercado, y no las preferenciales que regían hasta ahora en la industria, amenazaba con estrangular a las pequeñas y medianas productoras, barriendo directamente con el cine independiente, que es el que construyó el lugar que el cine argentino ganó en el mundo en los últimos quince o veinte años. Tal como sucedería más tarde con el anuncio de corte de créditos, la reacción de la industria –que incluyó un estado asambleario y movilizado durante más de un mes por parte de todos los sectores y agrupaciones– dio paso a negociaciones que alivian en parte el negro panorama que se presentaba.

Monstruos grandes

Las cifras generales del año para el cine argentino indican un brutal crecimiento de la producción, con éxitos menores que el año pasado y una disminución de espectadores de alrededor del 15 %, con respecto a la temporada previa. La cifra de estrenos, en crecimiento constante a lo largo de la última década, saltó del poco más del centenar y medio del 2017 a las 209 películas de este año. La gestión actual se jacta de ello. Es lo que en términos barriales se llamaría una “avivada”, ya que se trata en todos los casos de películas filmadas antes de abril de este año. O sea, previas a la gestión Haiek. Lo que habrá que observar es la cifra de estrenos 2018 para tener una idea del estímulo a la producción de la administración actual del Incaa.

Pero además de eso habrá que tener en cuenta otros dos factores, porque la cantidad de estrenos sola no dice nada. El primero de esos factores es el de los valores de producción, que como señala en su columna de opinión Anahí Berneri, directora de la premiada Alanis, disminuyen para poder cumplir con presupuestos acotados. “Transformar en estándar este tipo de diseño debilita la calidad de las producciones independientes argentinas”, es la frase clave del texto de Berneri, que jamás fue una militante del cine de alto presupuesto ni mucho menos. Pero sí del cine de calidad, y si por restricciones crediticias el presupuesto termina resintiendo la calidad, se está en problemas. Es en este punto donde el Instituto que regula la existencia misma del cine argentino tiene que decidir si sigue funcionando como órgano de estímulo y fomento o si lo va a ser como organismo crediticio. Son dos cosas radicalmente distintas, y de la respuesta ante esa disyuntiva podría depender la suerte misma del grueso del cine argentino: el de presupuesto medio o bajo, que suele ser el de calidad.

El segundo factor que choca de frente contra el volumen de la producción es el que viene de arrastre, ése al que ninguna administración le encuentra solución: el de la exhibición, monstruo grande que pisa fuerte al cine argentino. Este año estuvo lleno de producciones de calidad a las que los grandes complejos no les dieron sala, o les dieron dos o tres salas del conurbano, o sólo una o dos vueltas en el centro. Y después viene la otra picardía, consistente en cumplir la media de exhibición no por sala, como corresponde, sino por complejo. Este apretón en las bocas de salida, sumado a que si la película no se promociona en televisión no existe, sigue dando el mismo resultado de siempre: películas de buenas a excelentes que no llegan a ser vistas porque se “caen” de cartelera antes de que el boca–en–boca pueda funcionar, otras de cuya existencia el público ni se entera, las que se estrenan en barrios que no son los más adecuados demográficamente para su explotación.

En este punto también, el del lanzamiento y exhibición, el Incaa tiene mucho por hacer, con políticas de acuerdos, créditos y subsidios específicos, y la gente del medio no lo ignora, aunque por el momento parecería que los funcionarios sí. Es un tema pendiente, y sigue siendo un tema central.

El cristal y los elefantes

Está claro que no puede ser muy bueno estrenar más de doscientas películas si los números no le cierran a casi ninguna. Con El fútbol o yo y su millón de espectadores, Adrián Suar llevó la mitad de gente que el año pasado con Me casé con un boludo. Los dos darines del año (La cordillera y Nieve negra) anduvieron por los 600 mil, cuando el estándar del actor anda por alrededor del millón. Guillermo Francella y su hija de la serie Casados con hijos, Luisana Lopilato, llevaron sólo 350 mil espectadores con Los que aman, odian. Sólo Ariel Winograd se confirmó como ganador invicto con Mamá se fue de viaje, que con un millón seiscientos mil espectadores resultó la película más vista del año.

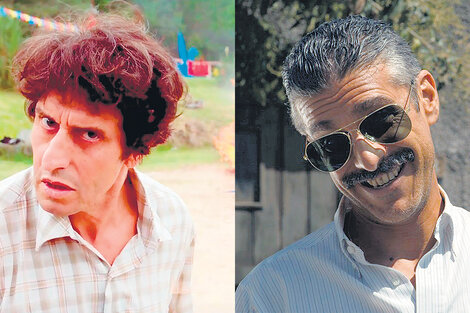

De ahí para abajo el cine argentino parece un superpoblado local de venta de estufas en el planeta Marte. Hay de todos los modelos, a leña, a gas, de titanio, chatas y extrachatas, pero “no salen”, porque el entorno no es el más amigable. El 2017 fue un año particularmente generoso, con Lucrecia Martel a full con Zama, Adrián Caetano recuperándose de una serie de fallos con la negrísima El otro hermano, Matías Piñeyro sofisticando cada vez más su mundo propio con Hermia & Helena, Federico Godfrid consolidando en solitario, en Pinamar, las prometedoras maravillas a dúo de La Tigra, Chaco, Diego Lerman afiatando e intensificando su puesta en escena en Una especie de familia, Albertina Carri practicando un collage audaz de épocas, sujetos, registros y modos de representación en Cuatreros, Anahí Berneri incursionando en una suerte de neorrealismo siglo XXI en Alanis, Ulises Rosell, en el western minimalista–patagónico Al desierto y Diego Kaplan en un imprevisto e incómodo pastiche almodovariano en Desearás al hombre de tu hermana. Sí se quiere, por qué no, también Santiago Mitre en La cordillera, una película que puede discutirse pero no desecharse.

Hubo varios debuts prometedores: los de Mariano González en Los globos, Natalia Garagiola con Temporada de caza, ganadora de un premio en el Festival de Venecia, Clarisa Nava con Hoy partido a las tres, Francisco Rizzi y Hernán Martín en La cena blanca de Romina, Melisa Liebenthal en Las lindas, Sebastián y Federico Rotstein en Terror 5, Cecilia Kang en Mi último fracaso, Fernanda Ramondo en No te olvides de mí, Manuel Abramovich en Solar. Y después, claro, como de costumbre, los documentales. Los de autor, como Kékszakállú, de Gastón Solnicki, o Al centro de la tierra, de Daniel Rosenfeld. O los que no tienen un nombre consagrado detrás, pero aun así recompensan, como sucede con la sordidez pueblerina de Crimen de Las Salinas, de Lucas Distéfano, la hermandad femenina y carcelaria de Interiores, de Fito Pochat, el “sensorialismo” experimental de Martín Solá en La familia chechena. En 2017, el cine argentino se confirmó como un cine robusto, variado, de enorme riqueza. Y, paradójicamente, debilísimo, desprotegido, tan frágil como un cristal en una tienda de elefantes.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/horacio-bernades.png?itok=5_dEVYkl)