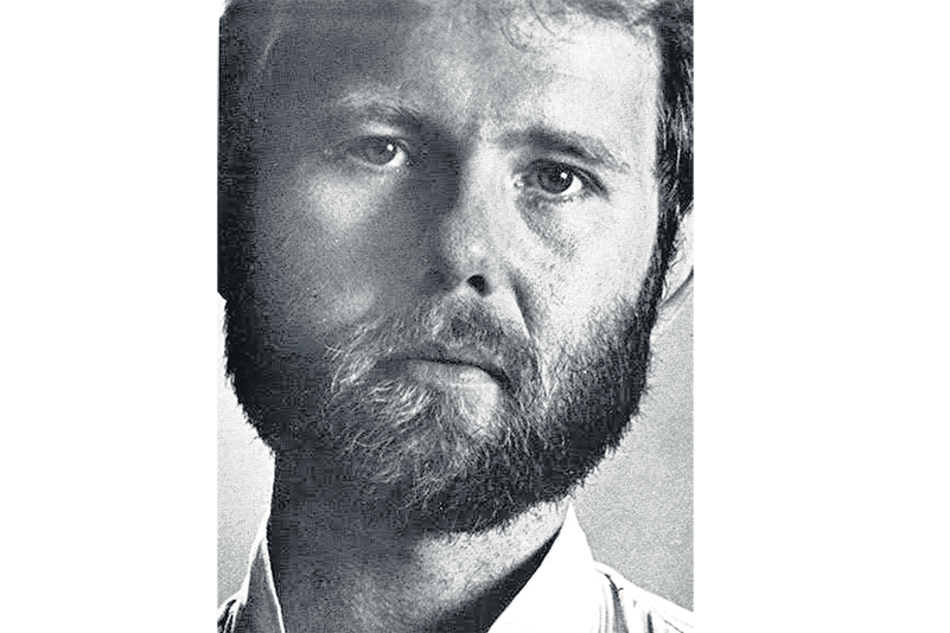

Michael McDowell

Hay que venir al sur

Amigo y colaborador de Stephen King, guionista de Beetlejuice y autor de novelas góticas sureñas pero con un tono y sentido del humor propios, Michael McDowell viene siendo rescatado por editoriales independientes. Ahora se publica en castellano Los elementales, su mejor ficción.