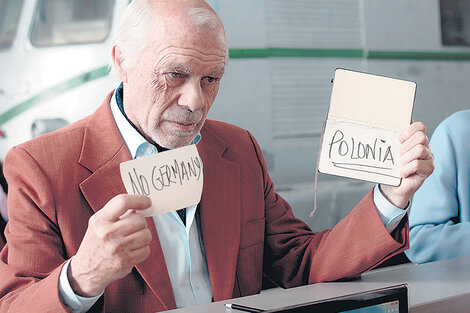

Las marcas que dejó el nazismo no sólo quedaron en el cuerpo de los sobrevivientes del Holocausto: también sus recuerdos están atravesados por el dolor que les provocó el mayor acto de horror de la humanidad. El guionista y cineasta Pablo Solarz –que debutó como director con Juntos para siempre en 2011–, convocó a Miguel Angel Solá, un grande del cine, del teatro y la televisión, para ser el protagonista absoluto de su segundo largometraje. En El último traje -que se estrena el jueves 25 de enero-, el actor, que en los 90 se tuvo que ir de la Argentina porque amenazaron a su pequeña hija de dos años en pleno menemismo, encarna a un anciano de ochenta y ocho años: Abraham vive en la Argentina, es un exiliado polaco de los tiempos del nazismo, y cuando en la actualidad sus hijas quieren encerrarlo en un geriátrico, decide partir de modo aventurero a encontrar a ese hombre que le salvó la vida en su tierra natal, ya que le brindó refugio y lo ayudó a esconderse, de esa manera, de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Sin comentarle nada a su familia, parte hacia Polonia pasando por varios lugares de Europa. Cuando una mujer (la estupenda actriz española Angela Molina) lo despierta en un hotel madrileño, Abraham se da cuenta de que la edad le hace notar que no tiene la misma fortaleza que cuando era joven. Sin embargo, decide seguir adelante con su periplo y para lograr su objetivo se encontrará previamente con mucha gente: Leo (Martín Piroyansky), un argentino residente en Madrid, Ingrid (Julia Beerhold), una alemana que le hará comprender que no todos los alemanes son nazis, y Gosia (Olga Boladz), una joven enfermera polaca que lo acompañará en el último tramo de la búsqueda. Abraham sabe bien que encontrar a ese hombre le devolverá la paz que necesita para estar bien consigo mismo.

Solá está omnipresente en todos los planos. Casi toda la película es él. Con una gran transformación física –que permite adivinar que cada jornada de maquillaje debe haber sido súper extensa–, y un muy bien logrado acento polaco, compone a ese hombre casi nonagenario, obsesivo y terco, pero sobre todo decidido a dar batalla con la vida. Solá señala a PáginaI12 que le interesó, a la hora de aceptar el papel, “hablar de la vida pisoteada, desde el lado del que sufre, no me ha ocurrido muchas veces. Que se me ofrezca encarnar una víctima de cualquier horror no es lo normal. Sentí orgullo cuando pensaron en mí para hacer el Abraham de El último traje. Además, llevaba veinte años sin encabezar una película argentina. Si es mi último protagonista, ¡qué bonita despedida!”, confiesa.

–¿El que establece su personaje es un viaje de redención personal?

–Y... vuelve a moverse por propia decisión y a ilusionarse a medida que cada paso no lo mata. A creer que va a poder. Y descubre personas que van ayudándole a vencer sus fragilidades, desconfianzas y prejuicios y a salir de esas cárceles.

–Se sabe que una experiencia traumática como la del Holocausto marca la vida de cualquier persona. ¿El carácter de Abraham está formateado por lo que vivió?

–No somos construcciones acabadas; todo nos formatea de acuerdo a lo vivido, y la brutalidad sólo puede dejar huellas horribles en los sobrevivientes. ¿Cómo se vive en libertad si tus sentidos están plagados de marcas hechas por criminales? Está formateado, sí, pero sigue habiendo belleza en su ilusión. Por eso decide volver a los únicos brazos que lo abrazaron hasta devolverle la posibilidad de vivir.

–¿Cómo construyeron la personalidad de este anciano obsesivo y un tanto excéntrico?

–Un niño. Vuelve a ser un niño. Anciano, quebrado y enfermo, vuelve a ser un niño. Obsesivo, si quiere, excéntrico, si quiere, pero intuye que lo imposible es posible, como todo niño.

–¿El desprecio de sus descendientes lo lleva a esta aventura o es de por sí un hombre aventurero?

–Abraham quiere ser querido, y en este tema es muy importante la gente con la que compartimos la vida y, sobre todo, cómo percibimos a esa gente y a la vida misma. Abraham termina huyendo hacia el futuro, hacia el pasado y hacia su ahora, mientras arrastra su pierna y sus rencores, miedos, dolores y manipulaciones de sobreviviente. Pero no le hace mal a nadie. Hace lo único que debe y puede hacer: vivir.

–A pesar del dolor que Abraham carga bajo su espalda, la historia tiene humor. ¿Es una suerte de tragicomedia?

–Ciertas situaciones arrancan sonrisas, sí, pero subyace en cada una el hueco que deja lo incomprensible del ¿por qué?, de eso que no tiene otra respuesta que el sinsentido de esta vida a la que necesitamos encontrarle el sentido para seguir hasta el final. Yo creo que El último traje es una historia de amor que atraviesa el desamor con lo que le queda al amor de fuerzas.

–¿Cómo trabajó con el director el acento polaco?

–Un hombre que admiro y quiero mucho fue mi guía desde el recuerdo. Hace veinte años que no lo veo, pero, a pesar de eso, me marcó con su personalidad. Fue combatiente contra los nazis y sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y al Holocausto. Fue ingeniero y se radicó con su mujer, Beba, en Argentina. Hoy viven en Estados Unidos. Se llama Marius Gherovici. Su hablar, su mirar, su “a pesar de todo”, me dieron las claves. El acento surgió de ese recuerdo. Pablo me corregía palabras puntualmente, pero todo brotaba solo. Abraham es así, no otro, sentía yo. A veces, no hay conciencia plena en un actor, al menos en mí, para unir tantas cosas a la vez. Pero, se es o no. Y, Abraham, es así.

–¿Se puede decir que este hombre decide atravesar el espacio de un trauma para cumplir una vieja promesa?

–Sí. Y la excusa se la da un traje. Es la llave que enciende su motor oxidado, su batería consumida, casi, sus gomas desinfladas. Con ese carromato sale a la aventura de buscar su lugar en el mundo. Es admirable. Puede morirse a cada momento, pero a cada paso grita:

“¡Estoy vivo! ¡No soy una cosa, soy un hombre!”. Hay algo de épico en su actitud. Salta al vacío sin la seguridad de que su paracaídas funcione, o, si lo tiene siquiera.

–¿Habló con personas de la comunidad judía en la Argentina para enriquecer al personaje?

–Con Pablo, mucho. Con el abuelo de Pablo (sobreviviente él). Pero no tuve más tiempo. Me lo ofrecieron de sopetón. Me llegó el ofrecimiento casi sobre el comienzo del rodaje. Habían fallado tres genios para Abraham: Alterio, Soriano y Briski. Yo estaba en medio de una gira con Paula por el sur del país. A una ciudad por día, recorriendo muchos kilómetros. Eso me impidió leerlo de inmediato de una sola lectura, como me gusta. Dije sí antes de terminarlo. Ya me había convencido. Al terminar la gira, ya estaba embarcado en el lío. Después, estuve en la proyección que se hizo en la sinagoga de Belgrano para sobrevivientes del Holocausto. Fue algo muy particular. “¿Como usted puede sentir como yo?”, me preguntó, mirándome fijamente a los ojos un señor muy mayor. “Yo soy usted”, contesté. Sonrió, iba a añadir algo, pero calló, me abrazó y siguió su camino con los recuerdos encerrados en su caja fuerte.

–¿Es una película que valora la vejez?

–Es una película que da espacio a sentir que cuando un anciano está mal, la vida está pésimamente confeccionada. No sólo valora la vejez sino que valora también mi paso por la vida. Les dejo esto a los sesenta y siete porque a los noventa, no creo que pueda hacer tanto en una película y dudo que tenga otra oportunidad semejante y un personaje tan difícil de abordar.

–¿Cómo se lleva usted con el paso del tiempo?

–¿Qué le puedo decir sin mentir...? Que sigo dejando todo sobre el escenario; me ama una mujer hermosa y estoy enamorado de ella, tengo tres hijas, una hermana, amigos, muchos compañeros de colegio vivos y luchando todos los días por dejar constancia de una vida digna. El resto es cumplir años –que es mejor que no cumplirlos– y seguir sintiendo.

–¿Cómo le resuenan los ecos del nazismo en estos tiempos en que la ultraderecha e incluso los partidos neonazis están creciendo y tienen representantes en los Parlamentos de toda Europa?

–En una enfermedad, lo primero es distinguir la causa de sus síntomas, dicen los buenos médicos. El miedo, la inseguridad, la información dirigida, la trata de niños, mujeres, esclavos y órganos, el armamentismo, la desigualdad cada vez más exacerbada, el terrorismo, las drogas, las macabras porquerías de la clase dirigente, la corrupción y muchas otras cosas –mientras la gente clama por derechos esenciales, y, ante la negligencia de los encargados de garantizar esos derechos para, a su vez, poder exigir el cumplimiento de las obligaciones que nos permitan convivir–, desembocan en adhesiones a fórmulas que aseguran garantizar esas necesidades. Ahí pone el huevo de la serpiente. Producto de la dejación, el mal ejemplo, el latrocinio y la incapacidad se ha intercalado el voto en nuestro país, con golpes militares hasta el 83. Hoy no se golpea a las puertas de los cuarteles directamente, pero la democracia no ha podido, sabido, ni querido lo suficiente como para dejar fuera de juego a los violentos (uniformados y no) que se venden al mejor postor.

–Un sobreviviente del Holocausto, Jack Fuchs, dijo: “A pesar de todo, los nazis no nos pudieron deshumanizar”. ¿Cree que por eso tienen fortaleza los sobrevivientes?

–Frankl decía lo mismo, y los entiendo, pero estar en esas pieles en la ficción no es lo mismo que sobrevivir a la locura y a la derrota humana. ¿Qué pasa por dentro cuando sólo se tiene un precario cerebro para comprender lo incomprensible? Porque hacer lo que se hizo con el pueblo judío es incomprensible para cualquier humano que crea serlo. No hay teoría admisible. Ante la barbarie, la única respuesta es: tolerancia cero.

–¿Cree que la sociedad actual sigue teniendo presente lo ocurrido hace más de setenta años?

–No, porque ya habría desarrollado anticuerpos contra esas locuras colectivas. Imbéciles de religión petróleo, oro, diamantes, los traficantes de la vida nos dejan Ruanda y cualquier territorio africano, Afganistán, Irak, los Balcanes, Siria, los 70’ en América del Sur; todos esos horrores son posteriores al Holocausto... Aunque presente y a la vista, no se ha aprendido nada. Si hubiésemos aprendido no nos expondríamos a odiar al otro con tanta facilidad. Intentaríamos agotar los medios para comprender a ese otro y hacernos comprender. A defendernos defendiéndolo. ¡Educación, investigación, trabajo, inversión en todo lo que sea útil a la vida en común! Donde falta agua: agua. Donde falten alimentos, alimentos. Hoy se mata con extrema facilidad tanto en la calle como en la tele y las redes sociales. En nuestro país vuelven a arrojarse por desprecio al otro, rótulos violentos. Es fascista el que no piensa como yo, y, como imantados, volvemos a las épocas de “traidor”, “gorila”, “negro de mierda”, que nos hablan de la falta de experiencia hecha, como si necesitáramos que nos pasara algo mucho peor que lo ya vivido para ser “algo”. Si nuestra manera de ser modernos es olvidar, nos despreciamos y estamos perdidos como especie. ¿Quién convencerá a nadie que este mundo merece ser vivido y qué es justo y qué injusto, si sólo funciona para las armas, la guerra, el miedo, la miserable desigualdad y la violencia oral, escrita y televisada?

–La película es esperanzadora en el sentido de que en la recta final de su vida, una persona puede tener un objetivo muy claro, ¿no?

–Sí. La vida debe ser un derecho asumido con conciencia y pasión. Tenemos este minuto, esta hora, este día. Y el cómo vivir la propia vida es una consecuencia consciente y apasionada de ese derecho. Y, aún en la recta final, uno puede darse cuenta de algo pendiente e ir a su encuentro.

–Y usted, a sus 67 años, ¿sigue teniendo claro el objetivo de por qué hace cine? ¿Cómo se hace para seguir manteniendo la misma pasión?

–En El último traje está mi respuesta. Sigo intentando ser un actor necesario. Y no voy a bajar los brazos. Hay mucho por hacer y si quieren que lo haga antes de que se oculte el sol, aquí estoy.

–Si se establece una analogía con su personaje, ¿qué tan importantes son para usted los recuerdos?

–Los recuerdos... algunos te deshacen porque los años te quitan personas, caricias, cosas y causas. Pero todos los recuerdos te hacen hombre. La mayoría guarda la casi verdad de tu vida porque son tu vida, quieras olvidarlos o tenerlos presentes todo el tiempo.

–¿Cómo vive un actor como usted cuando el personaje lo muestra como un “otro” que no es usted pero que en definitiva tiene mucho de usted mismo?

–Dejando todo de mí en el intento. No conozco otra manera. Lo hice también con los cientos de personajes que, aun teniendo poco más que ver conmigo que el respirar, me ha tocado encarnar. Mi oficio está en contacto permanente con la maldad. De lo contrario, no habría actuación. Lo que ocurre es que ser persona que vale la pena en la ficción te hace sentir un logro sobre la mayoría de las cosas que se cuentan del hombre. Aunque no cambies el curso de la historia te hace sentir que no le hacés propaganda a la basura que dejamos a nuestro paso.

–Dijo que cuando era chico quería ser una buena persona. ¿Cómo se aprende eso?

–Cuando chico y cuando grande. Se aprende como se aprende a no maltratar, a no violar, a no matar, a no abusar de los más débiles, a ayudar a los que lo necesitan, a no robar, a ser agradecido, a pedir permiso, a dar las gracias, a ser buen compañero, a no creerse más que nadie, a no ser impune. Educación, supongo. A muchos les parecerá “aburrido” o “facilista” o “burgués”, pero, pasan los años y siento que el ser humano, por complejo que sea, necesita reaprender lo equivocadamente olvidado.

–¿Cómo observa la situación actual del cine argentino?

–Con tristeza. No me gusta lo que se ha hecho con el Incaa ni con todas las iniciativas que nos devolvían a un proyecto de industria nacional posible. Y, de haber dentro alguna cucaracha, no hay que poner dinamita en el edificio.

–¿Cómo ve la Argentina de hoy? ¿Se parece a aquella de la que se tuvo que ir en los 90?

–Como la consecuencia directa de esos años. Cuando me fui, los visitantes, todavía podían ir a los estadios de los locales.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/Oscar-Ranzani.png?itok=U0EzP8Bm)