En la mitad de Palombella rossa, película donde Nanni Moretti buscó exorcizar su adolescencia como jugador de wáter polo, parodiar los excesos de una juventud militante y reírse de su adultez como cineasta renombrado, aparece un hombrecito panzón, ancho de hombros, bigote gris calado para abajo como el dibujo simpático de un lobo marino, y un inconfundible traje de tweed de un verde radioactivo y anacrónico, que en ese momento clave, previo al penal del posible triunfo, le da una lección de vida a Moretti, declamando: “Un silencio, un gol”.

No cuesta imaginar la epifanía de Nanni Moretti. Quizás haya asistido a alguna de las tantas tertulias que Raúl Ruiz hacía en su casa, con un promedio de tres veces por semana, muchas preparadas por él mismo, un verdadero gourmand y sommelier, banquetes que, entre otras digresiones, aparecen registrados en su Diario: Notas, recuerdos y secuencias de cosas vistas. Moretti capturó la esencia de Ruiz para ese bolo a la perfección: un viejo vizcacha y chamán nacido en Puerto Montt en 1942, un observador que da lecciones de vida y resistencia, un verdadero deportista sin atributos deportivos, megalómano y humilde, cosmopolita y campechano, elegante e intrépido. Y, al mismo tiempo, nadie menos silencioso que Ruiz: capaz de filmar cuatro películas a la vez mientras está pensando en las otras que tiene por hacer, escribir poemas en el interín, novelas filosóficas con trama policial, cuentos, guiones, óperas, obras de teatro, y al mismo tiempo, leer literatura del Siglo de Oro español, poesía provenzal italiana, literatura policial, novelas de consagrados y de amigos que no son tanto, mirar cine, pasear por París, viajar a Nueva York, Chile, Japón, Cuba, Hong Kong y discutir con un trillón de técnicos sin dejar de pensar en su religiosa siesta diaria.

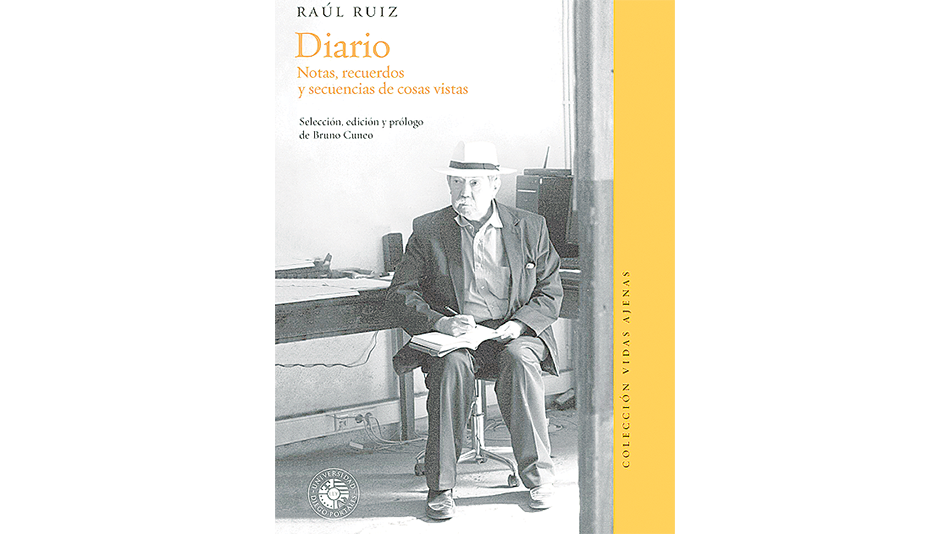

Titánico, megalómano, desmesurado, es el diario de Raúl Ruiz; dos tomos compilados, transcriptos y curados por Bruno Cuneo, que juntos suman mil trescientas páginas e imponen un respeto distante. Se abren al lector como una experiencia de vitalismo bonvivant mientras mantiene bajo llave el misterio de una vida atravesada por el amor al arte y el exceso de trabajo. Avanzar en la lectura supone cartografiar el doblez de una curiosidad inagotable por el conocimiento teórico mezclado con el charco de los hechos. Adentrarse en una obsesión sobrenatural por la pintura, la música en todas sus variables (de cámara, sobre todo, aunque también mucho jazz), las filosofías orientales, la cábala, la poesía, el cine. Para un artífice del séptimo arte, su diario no podía ser más perfecto; el cine que se conoció durante el último tramo del siglo pasado reclamaba para sí la totalidad de las otras artes como si tratara de reagrupar en una estructura onírica, el sueño de crear fantasías con imágenes, esos restos diurnos, descartes depreciados por las otras áreas.

Y sin embargo, al mismo tiempo, nadie más silencioso que Ruiz. Porque a pesar de haber filmado más de 120 veinte películas, su obra se caracterizó por mantenerse al margen del mainstream latinoamericano. Como Glauber Rocha, su figura, y la de todo suicida cinematográfico, es decir, alguien que crea no solo una forma de hacer cine sino un modo y una teoría de mirar, quedó relegado a un costado de la historia del cine latinoamericano, siempre tan atravesado por conflictos externos, tecnológicos y narrativos. Ruiz no tiene discípulos. No hay quien siga una línea titánica y elegante de hacer películas, que logre fusionar tradiciones aborígenes patagónicas con cine moderno, que se meta con una novela psicológica de siete tomos e intente sacar de ahí una experiencia cinematográfica, o que entregue, años antes de morir, una película de seis horas, compleja y persuasiva. Eso sí: sin perder nunca el gusto por el vino justo y una buena receta de comida.

25 cuadernos (y más)

A diferencia de la mayoría de los diarios de artistas, Raúl Ruiz empezó a escribir el suyo en 1993; ya grande, tenía 53 años. Director consagrado, había estrenado en Cannes varias de sus películas y estaba viviendo en su departamento del Boulevard Belville y salía con Valeria Sarmiento, frecuente colaboradora como montajista y directora ella misma, que en agosto de este año presentó en el Festival de Valdivia una cinta perdida de Ruiz llamada La telenovela errante.También había trenzado alianza con quien sería su productor cabecera, Paulo, personaje que aparece y reaparece a lo largo de los años en el Diario, por momentos como un único interlocutor, de a ratos como una punto hacia donde tirar dardos, de a ratos como el único posible salvador económico de sus desbandes productivos. Ya había filmado uno de los íconos cinematográficos que mejor plasmaron la experiencia errática de los latinoamericanos por Europa, Diálogos con exiliados (1975). Atrás había quedado su militancia política, su salto a la fama como director moderno con Tres tristes tigres(1968) y su salto al éxito como director popular en Palomita blanca (1973). Ruiz estaba de vuelta y la vuelta significaba escribir un diario.

Lo hizo en todos lados, aeropuertos, rodajes, hoteles, más rodajes, salas de edición, restaurantes, etc. A razón de una entrada por día, durante veinte años hasta el día de su muerte en el año 2011. Las fotos lo muestran escribiendo con su letra microscópica, como manchada, en el medio de un rodaje, antes de salir a dar un paseo, previo a una siesta, mientras derrochaba plata en librerías comprando volúmenes de filósofos medievales o cinco discos (después fueron CD) de música clásica por visita a disquerías. El diario no fue el primer trabajo de Bruno Cuneo sobre Ruiz. En 2013, compiló un libro de entrevistas escogidas, también editadas por la Universidad Diego Portales, que, junto al imprescindible Poéticas del cine, un ciclo de charlas y conferencias impartidas por en universidades emblemáticas como Harvard y Oxford, editado también por la Universidad chilena, van configurando un corpus sobre el director chileno, una deuda que Chile tenía con el director más importante de su cinematografía, deuda que, sin embargo, Cuneo tiende a desdramatizar en las diversas entrevistas que dio sobre su trabajo.

En el prólogo a las entrevistas, Cuneo cuenta que en 2011 Ruiz viajó a Santiago y se reunió con él por primera vez en solitario. Se conocían de charlas, clases y conferencias, primero, y después en reuniones con amigos, bares y conversaciones ocasionales. Incómodo, Cuneo estuvo diez minutos sentado en el taxi al lado de Ruiz en silencio. De pronto, el director le pidió al tachero que siguiera a una persona que había salido de su casa; era un viejo amigo poeta que iniciaba su ronda diaria de caminata. El taxi comenzó a seguirlo por unas cuadras, en silencio, despacio, mientras el poeta amigo daba una vuelta por Santiago. Cuneo asocia ese súbito cambio de planes (la persecución de un amigo sin ningún objetivo en particular) a la constante crítica que Ruiz hizo sobre la “teoría del conflicto central”, artimaña eterna del cine occidental que, en resumidas cuentas, traza una línea en el personaje marcado por una expectativa de lograr un cambio sustancial, de transitar un camino hacia el heroísmo envasado en el drama burgués, formato que se explota como estructura desde Ibsen hasta Bernard Shaw. Ruiz lo oponía al retrogusto por la digresión y el paseo, el vagabundeo desempleado y la errancia, típicos ejercicios de la bohemia chilena de la década de los sesenta, que practicó junto a otros colegas chilenos (poetas preferentemente) como los reconocidos Enrique Lihn y Nicanor Parra. En ese texto, el antologador señalaba un rasgo característico del estilo “ruiziniano”: “Vagar en grupo de bar en bar, cambiar abruptamente de tema, tono y ánimo, y sin demasiada lógica discutir acaloradamente sobre auténticas nimiedades”. Un estilo que no solo depuraría en su cine sino en su escritura.

Cuneo trabajó con Ruiz en un guión. La adaptación de una novela que, como otros proyectos (siempre hay obras inconclusas de artistas titánicos), quedó interrumpida por su muerte. Años después, recibió el encargo (pesado, en términos de material) de leer los cuadernos que Ruiz había llevado encima durante veinte años, y que maniáticamente, con paciencia artesanal y sabiduría isleña, había anotado y desmenuzado en horas robadas a otras cosas. Tres años le llevó a Cuneo entender, transcribir las entradas, y también seleccionar el material que, según su criterio, resultaba más acorde a un diario. El trabajo de compilar un diario personal supone siempre un riesgo: qué dejar afuera y qué incluir. El editor de un diario se convierte en un primer lector; realiza sobre el texto una lectura práctica, evalúa el material con el que trabaja como un juez (casos emblemáticos como el diario de Sylvia Plath moderados por las manos mágicas de Ted Hughes, o el de Virginia Woolf directamente achurados por parte de su marido y editor, Leonard Woolf). Cuneo, por su parte, temía justamente que el diario fuese demasiado personal. Que hubiera mucha intimidad sacada a luz, demasiadas perlas metidas en el closet, alguna peripecia digna de algún tabloide amarillento. Y, si se considera la enorme exposición pública del cineasta chileno, con la cuantiosa producción audiovisual y la agenda de contactos que debía atesorar en su casa de París como una Biblia engordada, aparecieran nombres y apellidos que llegaran a molestar o a generar alguna incomodidad.

Al meterse en esa selva iconográfica, Cuneo encontró, no un compendio de anécdotas rosas típicas de la comedia del quehacer cinematográfico, sino una constante preocupación por el medio cinematográfico, anotaciones sobre lecturas y un recetario tanto culinario como médico. Se encontró con un ejemplo digno del diario literario, un ejercicio típico del Siglo XX, y que hoy leemos como una pieza de museo.

Diario de diarios

Así filmaba los objetos Raúl Ruiz: como si fueran piezas de un museo a las cuales podía extraerle un residuo fantasmal. “El acto de filmar tiene algo de sesión de espiritismo” anota en su Poética del cine, “si un lugar olvida a aquel que tuvo lugar, es porque está lleno de fantasmas”. Consideraba que los objetos al ser filmados cobraban una relevancia de epifanía que, en la “sesión” de montaje, encadenaban diversas significaciones ocultas. ¿De donde sacaba estas ideas para pensar el cine? Resultaría apabullante armar una lista de libros que Ruiz leía por día, que compraba, releía, analizaba y anotaba en su diario. El gusto por el namedropping, las listas de autores y las listas de cosas por hacer, tópicos del género a los que Ruiz no les escapa.

Pero el tema más famoso de los diarios es otro: el desdoblamiento. Lugar común del género íntimo, la doble vida siempre se presenta como un enigma problemático, el mundo exterior (el trabajo) entra en conflicto con el interior (la escritura). El trabajo y la oficina para Franz Kafka; el suburbio, el matrimonio y el alcoholismo para John Cheever; el mundo entero para Césare Pavese. Ruiz, cineasta al fin, traza puntos de conexión entre un mundo y otro; el cine se presenta como lo exterior, algo que Ruiz debe abordar con un sin fin de herramientas que extrae de los lugares más diversos. La escritura del diario sirve por un lado para la indagación de la interioridad y el coqueteo artístico, pero al mismo tiempo es una herramienta de trabajo: diario de rodaje, diario de producción, diario de montaje. Desfilan en sus páginas nombres de directores de fotografías, actores, productores, montajistas. En el pasaje de un punto al otro es donde Ruiz experimenta el diario –otro aspecto típico del género– como un juego. Centro de operaciones y laboratorio de estilo. En definitiva, el juego fue siempre el motor productivo que lo obligó a saltar de un rodaje a otro, incluso cuando no había terminado de editar una película y ya estaba pensando en los actores para la próxima (si es que no la estaba haciendo al mismo tiempo).

Esa es la forma que adquiere el diario: la superposición. El estilo en Ruiz disgrega de una oración a la otra. No profundiza en un tema que ya está pasando a otro: mientras edita Le temps retrouve está leyendo Operación Shylock y piensa en el cine de Woody Allen. Desembarca en Inglaterra mientras lee una entrevista a Alain Connes, un matemático que declara que el teorema de Gödel es un renacimiento del platonismo, al mismo tiempo que relee su novela El suelo bajo sus pies y anota, del film que está montando, Combat d´amour en songe, que “ha perdido su dimensión cabalista, pero ha ganado en inocencia”. Desfilan actores como Isabelle Huppert, John Malkovich y Catherine Deneuve que conviven con Giordano Bruno, George Simenon y los presocráticos. Dispara sentencias de filosa ironía y elegancia: Pilles Deleuze: “aprovecha (a Proust) para practicar operaciones reduccionistas”. Claudio Arrau endiosado por momentos, “algo apurado” a veces. Steven Spielberg: “(con sus películas) he dormido mis mejores siestas”.

Si, como señala en su Poética, “el cine suele asumir para su cotidianeidad el modelo de una batalla militar”, lo que queda es el cuerpo del soldado (o el General, depende del rango); hay en el diario un registro del paso del tiempo, de la degradación del cuerpo y la lucha contra la diabetes. El cine como ejercicio deportivo, puesta en acto que deja marcas corporales, de stress, un compendio de neurosis, ataques de ansiedad y cuentas bancarias a las que Ruiz suele escaparle en sus paseos por París. En ese paso del tiempo, Ruiz va notando los cambios que operan en el cine durante la primera década del nuevo siglo. Sus películas no tienen la misma notoriedad, recibe rechazos por parte de Cannes (lugar donde antes había entrado comiéndose el mundo), y experimenta con las nuevas tecnologías (pasa a editar en digital, abandona las bobinas, prueba con las cámaras HD. El diario finalmente decanta en esa obsesión mecánica; entre la euforia del hacer y el tiempo que apremia; entre la productividad incesante y el placer de perder el tiempo; el tiempo, en definitiva, que va entre un silencio y un gol.