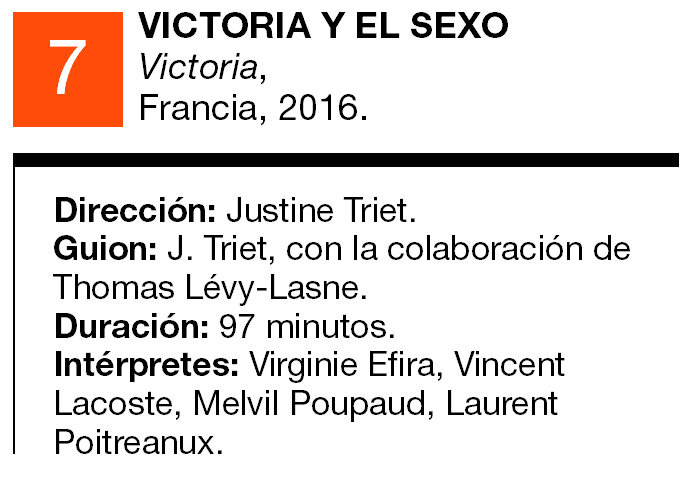

Confirmado: hay que seguirle los pasos a Justine Triet. Formada en el documental, esta parisina que en meses más será cuarentona tiene apenas dos películas de ficción, pero con ellas alcanza para ponerle el sello de “interés especial”. La primera fue La batalla de Solferino, proyectada en competencia en el Festival de Mar del Plata, que narraba la batalla campal entre un hombre y una mujer por la tenencia de los hijos, mientras en las calles se celebraba otra batalla, la de la segunda vuelta electoral de 2012, cuando la consigna era frenar a toda costa a Marine Le Pen. Allí todo estaba marcado por la urgencia, el tiempo límite, la desesperación, la locura incluso. Ahora llega Victoria y el sexo, opus 2 de Triet, que originalmente se llama sólo Victoria (pero el título local se justifica) y fue la película de apertura en la Semana de la Crítica de Cannes 2016. Se diría que lo único que tiene en común con su predecesora es la presencia de dos niñas, de las que a su madre le cuesta hacerse cargo. Ahora el conflicto no estalla sino que subyace larvado, como ahogado por el rostro impecablemente hierático de la bella protagonista.

La primera escena sí parece un spin-off de La batalla de Solferino. En medio de un departamento en estado de caos hay dos nenas de unos tres y cuatro años que parecen libradas a su suerte. Llega, apuradísima, la mamá, una mujer rubia de cuarenta y pico, bonita, atractiva, vestida como de revista, que viene cargando su cartera, su celular y otras pertenencias. Se encuentra con un joven que la espera para avisarle que se va, que está harto, que ella le deja a las nenas y se va a trabajar, que él para ella es invisible. La mujer intenta retenerlo, le ofrece pagarle (“no soy tu puta”, contesta él), le ofrece otros beneficios, pero él no quiere saber nada. Cuando ve que no hay más remedio, Victoria, abogada practiquísima, le dice que bueno, chau, y eso es todo. Hay que ver hasta qué punto ella es consciente, pero ya allí está planteado por dónde pasa su problema. “¿Cuándo mi vida empezó a ir químicamente mal?”, se pregunta Victoria (la belga Virginie Efira tenía un papelito en Elle, de Paul Verhoeven) en el diván del psicoanalista.

Hay algo que hace Victoria, que es mezclar vida laboral y vida privada, tal vez porque en Francia no se conoce aquel refrán que habla de mantener separados el comedor y el cuarto de baño. Se le fue el muchacho que cuidaba a las hijas y que de paso, por lo visto, la “cuidaba” también a ella, dos tareas que no suelen ir bien juntas. Como si no hubiera aprendido la lección, le va a volver a ocurrir lo mismo un par de veces más. A la vez decidió defender a un amigo, cosa que tampoco conviene hacer, en un juicio contra su esposa, a quien ella conoce. Cosa que mucho menos. De hecho, esa falta de límites va a costarle caro, cuando la vean hablando con una testigo, algo que está penado por ley, y un jurado la sancione con seis meses de suspensión. A la vez que mezcla vida privada y profesional, Victoria no tiene vida privada. Deseable como es, se ve obligada a concertar citas en páginas de encuentros, lo cual siempre es una lotería y da lugar a un par de escenas muy típicas de comedia, con dos partenaires bastante raritos.

Como reflejo de la que circulaba por La batalla de Solferino, la locura asoma en Victoria y el sexo. Una mujer se habría clavado un puñal para acusar a su marido de intento de asesinato, una chimpanché saca fotos comprometedoras en un casamiento y el ex marido de Victoria (escritor vago, egocéntrico e inescrupuloso) no duda en exponer la intimidad de ella en un blog. Así como la locura, puede ser que en ese ex cliente al que encuentra por casualidad, ex dealer al que ofrece trabajo como nuevo secretario multiuso, Victoria tenga a mano las llaves de su solución “química”. Siempre y cuando esté dispuesta a ver a quien tiene al lado. Y aunque ella le lleve veinte años. Pero bueno, nunca se sabe, las cosas son muy locas.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/horacio-bernades.png?itok=5_dEVYkl)