El cuento por su autor

La historia empezó con la tía abuela Malke. Su profesión fue el secreto mejor guardado de mi infancia. Ya de adulta me enteré que fue reclutada por la Zwi Migdal, una red de prostitución en Lodz, Polonia, a principios del siglo pasado. Ignoro si fue embaucada con falsas promesas de matrimonio o directamente “importada” a Buenos Aires. También qué tanto sabían sus padres sobre el destino de su hija. Mis abuelos nunca hablaron de ella y escuché la historia muchos años después, cuando una hermana de papá me habló de una tía que la llevaba a tomar chocolate y a comprar ropa a Harrods. “Venía en un coche grande, con chofer”, me contaba. “Me buscaba en la puerta de casa y me devolvía a la noche. Papá no salía a saludarla, no quería saber nada con su hermana”. Esa historia despertó mi interés. ¿Cómo era posible que alguien de la familia accediera a esos lujos cuando los demás vivían en un conventillo? Me enteré de que Malke fue encerrada en un lugar donde, según mi tía “ganó mucha plata”. Ahí conoció a un hombre con el que se casó y se transformó en madama. Los negocios prosperaron y al poco tiempo estuvo al frente de un prostíbulo en la calle Ayacucho. La viudez la encontró con un petit hotel y una cuenta bancaria abultada. Esa prosperidad no duró demasiado. Un segundo casamiento la empujó a la bancarrota y, al morir el marido, los herederos la dejaron en la calle. Está enterrada en el cementerio de los tmeim, los impuros, en Avellaneda.

La tía Malke nunca aparecía en shabat. Los impuros tenían su propia sinagoga, sus rabinos, respetaban las fiestas. De ahí salió, muchos años después, la idea de este cuento. En mis relatos utilizo el idish, un idioma que hablaron los judíos europeos desde el año mil hasta la segunda guerra y que encontró su voz literaria en autores como Scholem Aleijem o Isaac Bashevis Singer. También Kafka lo menciona en sus Diarios. Trato que todas las palabras sean mías, las que escuché de chica, retazos de mi infancia. Apuesto a la vitalidad de esas palabras.

Shabat

Por María Inés Krimer

“López fractura de tibia, no manchó, aguarda material. Cerviño reemplazo cadera con internación domiciliaria. Araujo toilette muñón, sigue con antibióticos. Rubinstein, listo para ambulatorio. Sánchez tolera tutor, espera evolución de partes blandas. Torres, insuficiencia respiratoria aguda, murió anoche”. Viernes, seis de la tarde. Termino de leer el pase de guardia y entro a la peluquería. Las paredes están forradas de espejos grises y plata, como las cortinas venecianas. El piso es un damero blanco y negro. Las empleadas me saludan con una sonrisa mientras ordenan peines y aerosoles. Un asistente me entrega una bata y barre alrededor de las butacas. Los mechones negros, rojos, ceniza se van mezclando en la pala hasta formar una masa compacta. En ese momento veo una mujer con pollera larga y zapatillas Adidas. La conozco, el marido tiene una carnicería acá a la vuelta. Pasa a mi lado y camina hacia la zona de piletas.

Marisa prepara la mezcla en un recipiente de plástico con las manos enguantadas. Con la cola del peine separa el pelo en mechones y los coloca en una paleta. Está terminando de aplicarme la tintura cuando suena la llamada.

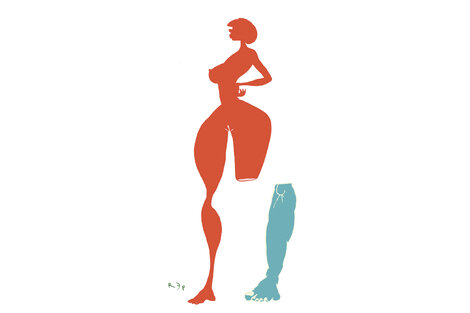

–La trajeron de un geriátrico –dice Ale–. Parece una isquemia.

Le explico la emergencia a Marisa. Hace un gesto de resignación y dice que otro día terminamos con las mechas. Me da un lavadito de apuro. A mi lado, la esposa del carnicero tiene el celular manchado con espuma. Salgo y busco un taxi. Llego a la clínica con el pelo empapado. Veo a la ambulancia estacionada en la puerta. La mujer está en el shock room. Se llama Sofía y es de Swiss Medical. Ale ya ordenó el electro, la radiografía de tórax, el laboratorio y que le pongan la vía de hidratación. El ecodopler confirma mis sospechas: oclusión de la arteria femoral. La ausencia de oxígeno provocó la muerte de las células. Llamo al cirujano vascular, un boliviano que hace poco terminó la residencia. Opina que no se puede hacer un by pass y que hay amputar la pierna izquierda por arriba de la rodilla. Asiento mientras me toco la nuca húmeda. Tengo las axilas mojadas, debajo del ambo. Ale intenta comunicarse con la familia para que den el consentimiento. Si esperamos hasta el lunes hay riesgo de gangrena.

No atienden.

–Es shabat –digo.

La palabra, en hebreo, significa descanso. Su aparición en el Libro está relacionada con la caída del maná antes de la llegada del pueblo elegido al monte Sinaí. Se extiende desde el atardecer del viernes hasta la aparición de las tres primeras estrellas del sábado y se celebra interrumpiendo cualquier tipo de tareas. Así lo establecían los Diez Mandamientos: “Y el séptimo día Dios terminó el trabajo que había hecho y descansó”. Todo lo demás se hizo en los restantes, los cielos, el mar, la tierra. Los preparativos ocupan las horas previas para no hacer nada hasta la medianoche, salvo lo relacionado con el festejo. No se puede conducir, cocinar, prender el fuego. Hay otras prohibiciones, como mover ciertos objetos o pedir a un goi que lo haga. Los enfermeros pulsan los botones de los ascensores en el Hadassa.

El domingo informo el diagnóstico a la familia. Me escuchan con gravedad y piden una epicrisis en inglés para consultar a especialistas de Estados Unidos. Que se ocupen del intérprete, pienso y se la mando por Whatsapp. A la noche Ale me llama y me dice que firmaron.

El lunes a la mañana visito a Sofía. Está bajo el efecto de los sedantes. Los párpados arrugados, mentón pasa de uva, uñas transparentes. La rodean dos hijos con camisas blancas, sacos negros. Las mujeres con pelucas y zapatos abotinados.

Me presento.

–Soy la traumatóloga.

Sofía abre un ojo. Extiende el brazo flaco y me agarra el hombro.

–Me vas a matar –dice con voz ahogada.

Me desprendo con cuidado. Nadie la escuchó, por suerte. Pienso en el carnicero, cómo se las arreglará con sus clientes. Cuando era chica ví volcar un camión jaula. El animal tenía la lengua afuera, colgando al costado de la boca. La boca con sangre, como si hubiera estado comiendo carne justo antes del vuelco. Ahora la familia rodea la cama. Una de las mujeres, que huele a Carolina Herrera, me da un empujoncito. El hijo mayor me hace una seña y salimos de la habitación. Levanta la mano como para palmearme la espalda pero la deja suspendida en el aire. Ese movimiento le permite entrar en confianza. Piensa que tiene que darme explicaciones y yo solo estoy preocupada por mi pelo. “No le dijimos a mamá en qué consiste la operación”, dice. Agrega: “De todos modos la pobre ya está en silla de ruedas”. Entra a la habitación. Lo sigo. Me acerco a Sofía.

–Todo va a estar bien.

Cierra el ojo.

–No.

–Si

Afuera, el ruido del tráfico es infernal. Los accidentes de motos aumentaron en la ciudad. Tres mil muertos en el último año para no hablar de las fracturas de columnas y caderas. No hay camas suficientes en terapia y un traumatismo de cráneo necesita, como mínimo, diez días. ¿Qué hago este verano en Buenos Aires? Podría estar en el mar o en las sierras. Tengo que tomar unas vacaciones, pienso. Pero no hay reemplazo que cubra la guardia. Hace poco que entré a la clínica y mi pedido no sería bien visto por la gerencia. Tendría que dar mi visita por terminada pero me siento culpable. Me quedo un rato más y le pregunto a Sofía si el suero no molesta, si le gusta la comida. Con papá me pasó algo parecido. Cuando estaba por morir mi hermana se encargaba de bañarlo, le cambiaba los pañales, era más la esposa que la hija. Yo llamaba por teléfono, el trabajo me ocupaba todo el tiempo. Trato de sacar esos pensamientos de mi cabeza. El precio es demasiado alto y tengo que hacer algo para conservar mi turno y poder teñirme el pelo.

Cuando estoy a punto de salir me detienen. El hijo mayor se atusa la barba, el menor se mete la camisa dentro del pantalón, las mujeres se tocan las pelucas.

–¿Qué van a hacer con la pierna? –preguntan.

–La incineran.

Otra vez las manos en la barba, en la camisa, en las pelucas.

–La queremos enterrar –dicen.

Vuelvo a acercarme a la cama, levanto la sábana y compruebo que la pierna viró a un azul profundo, con manchas violeta. En el tobillo, tiene una herida grande que va del rosa al rojo oscuro y se aclara en los bordes. Me parece ver cabecitas de gusanos dando vueltas, una mina a flor de tierra. Hay que cortar ya, pienso. La familia parece contenta, me ve en actividad. Las mujeres hablan con los maridos y acomodan las kipás de unos nietos que entraron a último momento.

–La bobe.. –dice uno.

Esperan un milagro, pienso.

El martes pulso la clave y entro al quirófano. Voy al vestuario de mujeres. Me desnudo, guardo la ropa en el locker y me pongo el ambo, las botitas y el gorro. Paso al área limpia. Saludo al anestesista y a la instrumentadora. Pido a Sofía por el handy. La camilla llega a la media hora, con la familia de cortejo. Le ponen a la mujer un relajante muscular y la intuban. Pinto la pierna mientras mi ayudante delimita con sábanas los campos estériles. Pido el bisturí. Sangra poco, está todo tapado. Corto el músculo y ligo la arteria por arriba y por abajo. Secciono el nervio ciático. Agarro la sierra, la acerco al hueso. El ruido es suave, adormecedor. Clac. La pierna va etiquetada a un balde de residuos. Lavo lo que queda con solución fisiológica, suturo y vendo. Escribo el parte y el certificado.

Al verme, la familia se levanta.

–Salió todo bien –informo.

–¿Y la pierna?

–Está en la morgue.

–La llevamos –dicen.

Mi trabajo en la clínica es un largo viaje, un desfile de gente y de rituales para matar el tiempo. El resto de la semana estoy ocupada con un atropellado por un auto, dos baleados en una salidera y una fractura expuesta de tobillo. Sofía muere el jueves y la familia la lleva junto con la pierna. Recién el viernes puedo ocuparme de mi pelo. El local está a pleno y no hay asientos libres. Cuando encuentro uno dejo mi cartera mientras busco una revista. Al volver, la mujer del carnicero sigue hablando: “Le dije a tu padre que hiciera la reserva, ahora no hay bodega y nos perdemos el casamiento”. Marisa se acerca con la tintura. “No doy más”, dice. Se le notan las ojeras. Me miro en el espejo. Mis mechas descoloridas, como crines. Trato de concentrarme en la lectura. Suena el celular. Lo dejo. Si atiendo en shabat pierdo el turno de la peluquería.