El cuento por su autor

Este cuento se me ocurrió una noche a fines del mes de julio. Al rato de dormirme, me despertó el castañeteo de mis dientes. No me di cuenta de entrada de que eran mis piezas dentales las que me desvelaban porque sólo tenía conciencia del frío siberiano. Mi cuarto, grande y en un piso alto, recibe las inclemencias del tiempo de manera directamente proporcional a como sufre mi cara la prepotencia del Tiempo. Tengo que llamar a Mingo, pensé una madrugada, pero enseguida deseché la idea y agregué cobijas a mi cama. Llegué a tener ocho, lo que implicaba una grúa para hacer la cama cada mañana. Pedí prestado un “caloventor” (palabra de la que no me hago responsable); no sirvió. Después de pasar dos semanas con fiebre y a puro estornudo en casa de una amiga, añoraba volver a casa y volví a pensar: Mingo.

Es raro que un cuento surgido del sufrimiento y la depresión haya hecho reír a mis compañeros del taller de escritura al que asisto (o en realidad soy asistida). Pero así fue. También es extraño que la felicidad ande a veces tan escondida, aunque para entender esto no hay más remedio que leer el cuento.

Mingo, Miami y yo

Por Mercedes Solá

Mi yo profundo me decía que llamar a Mingo entrañaba un peligro: tenía un vago recuerdo de haberme arrepentido unos años antes, pero la memoria es una hija de puta y se venía el frío.

–Lleno de trabajo estoy –me dijo Mingo–. Pero me doy una vueltita un día de estos y le miro la estufa. Tengamé paciencia.

Esa palabra activó en mi cerebro recuerdos desesperantes. A la semana encontré cinco grabaciones en mi contestador. Eran de Mingo, todas de la misma tarde:

–Mercede, soy Mingo, son las tre. Estoy listo para ir a su casa.

–Estoy para ir a verle la estufa, Mercede. Soy Mingo.

–Llámeme, soy Mingo.

–Son las cuatro Mercede. Espero su llamada.

–Mercede, Mercede… ¿Está por ahí? Soy Mingo.

Lo llamé y vino. Estaba más gordo, más viejo y más desaliñado. Le mostré la estufa, que nunca había usado porque soy nueva acá, alquilo hace poco. Noté que Mingo se quedaba mirándola como extasiado.

–Es una Miami –me dice.

–¿Sí? ¿Es conocida la marca?

–Más que marca es un nombre –dice Mingo.

–¿Usted cree que puede andar?

–No le puedo asegurar nada. Dejemé ver. Nunca vi una así. Es un Falcon –dijo acariciándola.

Lo dejé y me fui al cuarto a tratar de escribir un texto que debo presentar en el taller. Cuando ya había conseguido meterme en mi escrito, Mingo grita:

–¡Venga, Mercede, mire! –y me mostró la palma de su mano, para mí limpia y vacía–. ¿Ve lo que encontré?

Yo no veía nada, pero me daba no sé qué decirle. Puse cara cómplice y dije:

–Ah, por ahí iba la cosa.

–Y esto no debe ser lo único –dijo él–. No ha recibido buen trato esta reliquia. ¿Ve esta arañita en mi mano? Hizo nido en la termocupla. ¡Increíble! ¿Se da cuenta? Quién sabe los años que vive ahí. ¿Tiene una aguja, Mercede? Igual no le puedo asegurar nada, pero como le dije: tiene un Falcon acá.

–Menos mal que no es verde –dije yo, pero Mingo no entendió, o mejor dicho ya no me oía, arrodillado en plan desarme.

Le di una aguja y vine a concentrarme en mi texto. Imposible. Mingo hablaba con la estufa:

–Hacés mal el proceso de combustión. Claro, con este termostato el tiraje te esige mucho esfuerzo –le decía–. Mercede, ¿tiene papel de diario?

Le alcancé un Página/12 con Mauricio en la tapa y contratapa de Fresán. Mingo había desplegado un arsenal de herramientas, un verdadero taller (sin desmerecer el taller literario al que voy), y se refregaba las manos como Gustavo Sylvestre en la tele.

–Le voy a hacer un poco de mugre, ¿no le importa?

–No me importa nada –le dije–. Trabaje tranquilo.

Pero me salió como quien hubiera dicho: No me importa nada de nada, ¿entiende? Nada de nada.

Volví a mi escrito. No podía concentrarme porque escuchaba los suspiros de Mingo. El hijo de puta ahora decía:

–Te voy a hacer una toma de presión de salida que vas a prender el quemador como si fueras un volcán. ¡Mercede, voy a necesitar una aspiradora!

–No se preocupe, Mingo. Después yo limpio –le contesté desde la computadora.

–No, Mercede, tengo que sacarla completa y limpiarla por dentro. Esta preciosura hace años que no recibe atención y así sucia no la puedo toquetear. Usté no se imagina lo que tiene acá.

Busqué la aspiradora, se la acerqué y Mingo le dijo a la estufa:

–Ahora vas a ver, linda.

Volví a mi asiento, pero no pasaron dos minutos y el canalla hijo de puta gritó:

–¡¡Mercede, venga a ver, no se puede perder esto!!

Fui. Encontré la estufa desguazada y a Mingo en el medio. Él me miró sonriente.

¿Se da cuenta? ¡Cómo iba a andar la pobre!

Yo no sabía qué decir. Claro, pensé: así desarmada imposible andar. Pero moví la cabeza afirmativamente, como diciendo: Menos mal que vino, Mingo.

–¡Las arandela pegada por el herrumbre de años! A esta maravilla le ha llovido, Mercede.

–Ahhh –dije–. ¿Quiere W40?

Yo ya estaba dispuesta a comprar una estufa nueva. Sobre todo, estaba dispuesta a salir y no volver más.

–No, no. Las limpio una por una con este cepillo de diente que me traje. Siempre ando con uno porque nunca se sabe. Después las lubrico con vaselina, dejamos que actúe unas horitas… Pero no le puedo asegurar nada.

Miró el reloj.

–Cómo se pasa el tiempo, ¿no, Mercede?

Volví a mi escrito. Me temblaban un poco las manos. Las palabras de Mingo me inquietaron. Él apareció a mi espalda y dijo:

–Ahí le dejo todo preparado, no toque nada que vuelvo mañana. ¡Los pernos son de titanio! Tiene una joyita, pero muy, muy maltratada.

Volvió la tarde siguiente, se acuclilló frente a Miami y le dijo:

–Hoy te dejo la llamita del piloto una barbaridá, bien azul como tiene que ser.

Yo, al ver cómo venía la mano, cerré las puertas corredizas de mi cuarto. Mi mensaje era claro: hoy no me jodas.

Mingo necesitó apenas tres minutos y veinte centímetros de abertura para aparecer y preguntarme:

–No le molesta si pongo la pava, ¿no, Mercede?

El sádico se había traído una radio y el equipo de mate en su valija de plomero.

–No, Mingo, no me molesta –contesté. Al escucharme me di cuenta de que estaba a punto de llorar.

Después de ofrecerme (y yo tomar) varios mates dulces, con Fernando Bravo de fondo eufórico de la nada hablando pelotudeces, Mingo se limpió las manos y se fue, advirtiéndome:

–Mañana le dejo un piloto de tormentas. No se le va a apagar ni con una sudestada. Pero hoy la dejamos reposar –y agregó, mirándola con ternura: –Mañana te dejo de diez.

Como siempre, al irse dejó suelta alguna pieza fundamental, para asegurarse, según él, que yo no muriera por respirar monóxido de carbono.

Por supuesto, no podía moverme de casa porque Mingo no tiene celular, odia la modernidad.

Jueves, una de la tarde. Calculo que hoy acaban, Mingo y este cuento. Mingo está con Miami y yo acá, frente a mi texto, esta estupidez que ahora estoy leyendo en lugar de concentrarme en el texto que tengo que llevar al taller. Pasa un rato largo y de pronto oigo un quejido o una exclamación contenida, disimulada. Abro apenas las puertas corredizas y, sumándole valentía a mi odio, digo:

–¿Pasa algo, Mingo?

Silencio. Después de varios segundos contesta:

–Nada, nada.

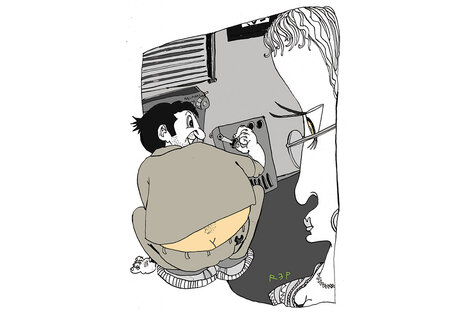

Pensando que por ahí una pérdida de gas lo ha adormecido, voy hasta el living. Estoy de pie frente a su cuerpo agachado de espaldas sobre tuercas, tornillos y una pico de loro. Su pantalón deja ver el principio de la raya del culo. Está inmóvil. Doy un paso de costado para poder verle la cara. Tiene los ojos cerrados. Entonces veo el papel de diario, todo mojado: Mingo ha eyaculado sobre Mauricio. Está con las rodillas apoyadas en una almohadita que le habrá hecho su señora, por los meniscos. Sus manos no están cerca de sus genitales. Me parece que no ha necesitado ni tocarse. Despacito, muy de a poco, desando marcha atrás mi camino hasta que llego acá y sigo escribiendo como puedo. A los cinco minutos más o menos, Mingo grita:

–¿Mercede, tiene un trapo?

Previendo el uso que el cabrón le dará al trapo, le arrojo rodando desde el otro extremo del living un rollo de papel higiénico.

–¿Por casualidá no tendrá una vulva? –me dice él.

–¿Una qué? –digo. Me tiembla la voz.

–Una válvula quise decir, voy a necesitar una válvula, pero tiene que ser idéntica a ésta.

Veo el diario hecho un bollo en un rincón. Yo también necesito una válvula, pero de escape.

–No tengo válvulas de ningún tamaño –contesto.

–Si me da unas horita recupero ésta con soda cáustica. Es increíble. ¡De acero de fundición!

Ya recompuesto, con la bragueta cerrada, y evidentemente húmeda, dice:

–Nada que ver con las porquerías que venden ahora. No se deshaga nunca de esta maravilla. Mire las manivela. ¡Son de bronce! ¿Me entiende? De bronce. Esto ya no se consigue. ¡Y lo que va a calentarle!

Vuelvo a sentarme frente a la computadora y empiezo a considerar la posibilidad de regalarle la estufa. ¿Por qué no? Si a mí me encanta la bolsa de agua caliente en la cama, como cuando era chica... Pero no puedo regalársela, porque yo alquilo y Miami no es mía. De más está decir que mi único interés es que Mingo se vaya de una vez y yo pueda terminar de escribir esta estupidez.

Finalmente da por terminado su trabajo:

–Por ser usté le cobro solamente milquiniento. Si se le apaga me llama en seguida. Total estoy a una cuadra. Y si no estoy me deja grabado. Acá no puede meter mano nadie más, porque hice un acople que sólo yo puedo entender.

Bajamos mudos en el ascensor. Lo veo alejarse con su valijita y deseo que un auto lo atropelle. La felicidad, como la muerte, se esconde en recovecos impensados. Pero enseguida me arrepiento. No sé, me agarró una cosa rara. Le grito a Mingo que vuelva cuando quiera a tomarse unos mates.

Al subir a casa, Miami no anda. Mingo se dejó el cepillo de dientes que usaba como herramienta. Viene a buscarlo a los tres días.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2021-06/mercedes-sola.png?itok=A-Cjsmm6)