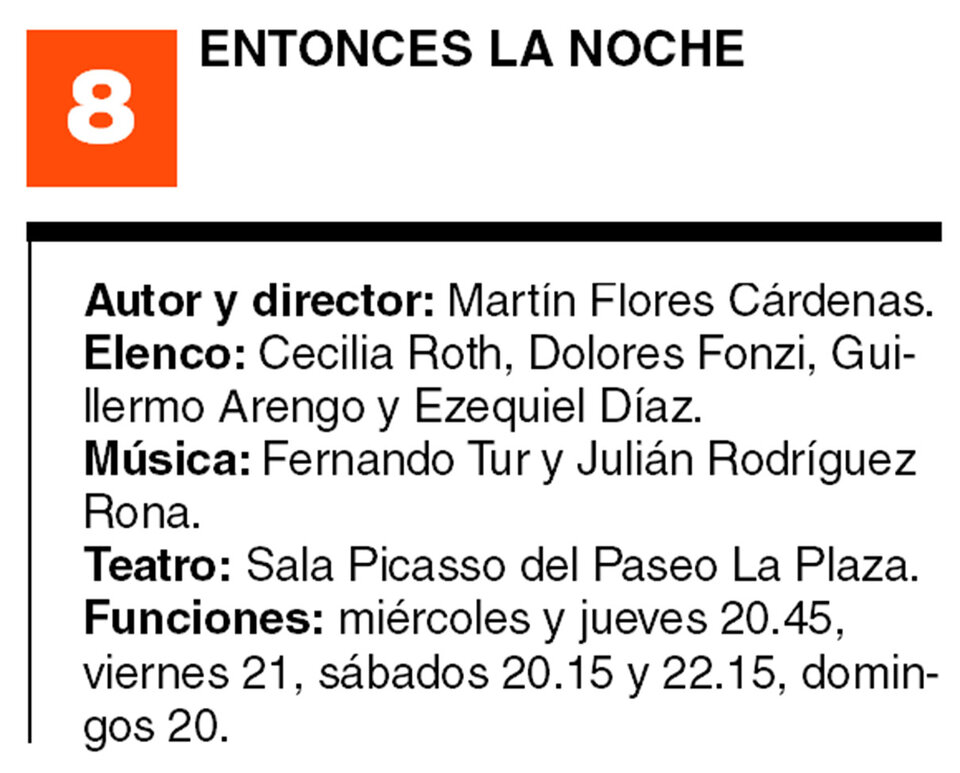

Nada es igual por la noche. La percepción nocturna siempre está tamizada por el ruidoso silencio que impregna a la oscuridad. Mientras el sol lo ilumina todo, la luna parece alumbrar aquello que el día vuelve inadvertido. La sensibilidad se agudiza cuando las ciudades duermen. El universo de la noche estimula la confesión de quienes suelen transitar por ese tiempo en el que el mundo se presenta más gélido, taciturno e inquieto. En esa realidad sin maquillaje, cuatro personajes sin nombre, a los que solo se los distingue por las cicatrices de sus heridas, por los dolores de sus carencias, intentan escapar de los tormentos de un presente violento. Ese es el nudo de Entonces la noche, la obra escrita y dirigida por Martín Flores Cárdenas que, en clave distópica, traza una mirada sobre una sociedad posible que bien podría ser la actual, narrada desde una cruel poesía callejera. La obra se presenta de miércoles a domingo en la sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza.

Las distopías pueden pensarse como representaciones de sociedades ficticias. Mundos imaginarios sin tiempo ni lugar, en donde por lo general la humanidad es casi un recuerdo. O también pueden ser leídas como la proyección de un futuro posible en caso de que la realidad siga atravesando el tiempo sin modificar el rumbo actual. Algo de esta última idea parece sobrevolar el mundo de Entonces la noche, donde la distopía no parece ser una mera construcción fantástica, sino más bien el advenimiento de un porvenir inmediato, en el que hombres y animales se confunden casi sin distinción. De hecho, toda distopía parte de un presente agobiante. En su primera obra en el circuito comercial de la calle Corrientes, Flores Cárdenas (Entonces bailemos, Othelo) pinta una aldea en el que el sino trágico no le impide construir una pieza de una belleza tan extraña como cercana. Una puesta que tiende puentes en forma y obsesiones con Entonces bailemos, que puede pensarse como el primer capítulo de una obra mayor que el dramaturgo extiende (¿completa?) con esta nueva obra.

Protagonizada por Cecilia Roth, Dolores Fonzi, Ezequiel Díaz y Guillermo Arengo, Entonces la noche cuenta la historia de cuatro personas expuestas y revueltas en la confusión de una ciudad sin red, donde la violencia impera con una naturalidad asfixiante. Al igual que en Entonces bailemos, la obra se estructura a través de los monólogos que los cuatro personajes cuentan de cara al público y al resto de los protagonistas, que se mantienen siempre sobre el escenario disfrutando y padeciendo el relato del otro. Lejos de ser compartimentos estancos, las narraciones se interrumpen, se entrecortan, saltando de un monólogo al otro, entrelazando historias que en un principio sólo parecen compartir la desazón. A medida que los relatos sin filtros avancen se sabrá que cada uno de esos personajes golpeados, lastimados por un mundo hostil que los vomita, son piezas sueltas de un rompecabezas confuso e incierto.

La creación de ese universo no asume, sin embargo, la categoría de ensayo. Lejos está Entonces la noche de pretender aleccionar a la platea. La obra molesta, sí, incomoda, exhibe sin concesiones los pasillos sombríos de una sociedad que podría estar más cerca de lo que la mente pequeño burguesa preferiría creer. La virtud de la pieza es que, sin perder profundidad, nunca deja de plantearse frente a los espectadores como uno de esos juegos complejos de descifrar pero encantadores. La pluma del autor logra aquí construir una tensión dramática que pasa de la crueldad de los detalles escabrosos de una prostituta (Fonzi) atacada por perros salvajes al humor negro de un policía (Arengo) que investiga a niños asesinos de extraños rituales, de la ternura de un hombre (Díaz) que busca desesperadamente a un padre que lo abandonó abruptamente en su infancia a la brutal indolencia de una mujer (Roth) ante un linyera que la hostiga por un pasado que ella no recuerda o prefiere negar. Cuatro relatos, cuatro personajes solitarios, un mismo calvario.

Una de las virtudes de Entonces la noche es que aborda la fragilidad de esas almas errantes sin solemnidad. La crueldad que se vierte en los monólogos se matiza con una poética de los textos que embellece la obra sin quitarle densidad, al punto que requiere de una mayor atención a la que los espectadores de la calle Corrientes están acostumbrados. Las sólidas interpretaciones del cuarteto de actores, cada uno acertando en el tono por el que atraviesan sus relatos, permite incluso momentos de distensión y carcajadas que operan como necesarias válvulas de escape. La música en vivo y sobre el escenario a cargo de Fernando Tur y Julián Rodríguez Rona trasciende el mero acompañamiento sonoro, incorporándose al hecho artístico con acierto. La elección de una puesta en escena de estética kitsch y de un vestuario country tampoco es un capricho decorativo: resultan decisiones acertadas para conferirle a la sociedad urbana-apocalítica que presenta una prudente distancia respecto al mundo actual. Se sabe: los oscuros laberintos de la noche no son para cualquiera.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-10/emanuel-respighi.png?itok=CSwpOdZq)