De Anguyá-I a Trapalanda es el título de la última muestra de Patricio Larrambebere (Merlo, Buenos Aires, 1968) que reúne pinturas, collages, objetos y memorabilia ferroviaria en la Fundación F. J. Klemm. El nombre de la muestra traza un viaje vernáculo entre una estación de trenes del interior (la estación se llama Anguyá-I y el cuadro donde aparece es “El de laj once y sais” de Molina Campos) y Trapalanda, la ciudad mítica de riquezas prometidas, escondida en algún recodo secreto de la Patagonia y perseguida por el conquistador, que fuera auscultada con maestría por Ezequiel Martínez Estrada en Radiografía de la Pampa. La muestra llega como corolario del Primer Premio obtenido por el artista dos años atrás en el salón que la Fundación Klemm organiza anualmente. De Anguyá-I a Trapalanda es esencialmente una muestra de pintura, pintura que para hablar de sí misma debe obedecer tercamente al referente, imitar cada poro de aquello que venera y, al mismo tiempo, no dejar de ser radicalmente pintura. En el caso de Larrambebere, el universo está claro: los trenes y sus circunstancias. Pero también: la soledad del coleccionista, el fracaso como catalizador, el eco de una estación fantasma que pugna por hacerse corpóreo.

Distancias, cantidades, tamaños y soledad

“Basta contemplar el mapa ferroviario para comprender el destino de Suramérica. A pesar de la ubicación marginal, Buenos Aires forma el centro de una circunferencia” escribía Martínez Estrada en 1933. Y remataba: “El problema fundamental de nuestra vida son las distancias, las cantidades, los tamaños y la soledad.” La sentencia llega sombría como las muchas otras que se agolpan en esa radiografía pesimista del ser argentino. Para Martínez Estrada la llegada del ferrocarril es un eslabón más en una serie de eventos desafortunados que configuran la historia de nuestra nación: “El ferrocarril hizo más vasto el territorio y lo fracturó para dejarlo reducido al dibujo lineal de sus vías”. Para Larrambebere, el universo ferroviario es la cantera siempre vigente donde sus obsesiones hallan sustento.

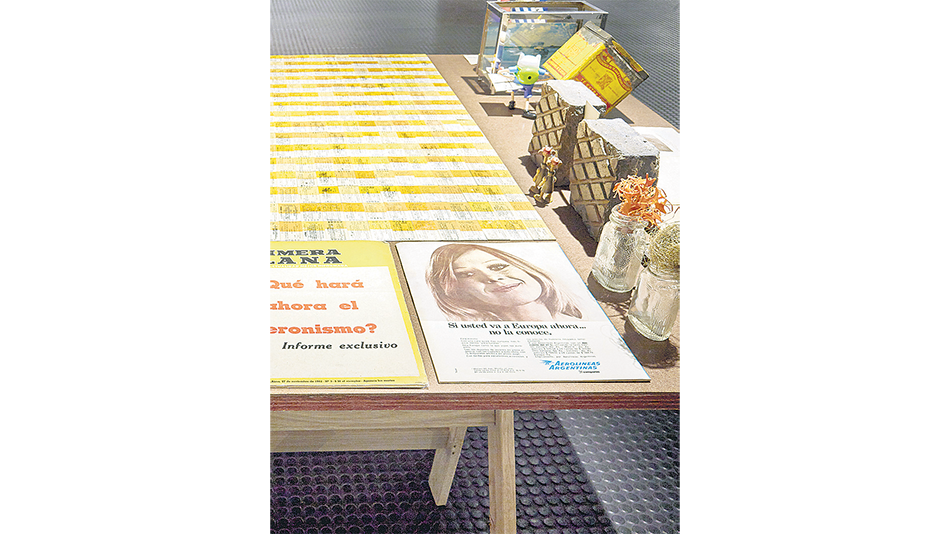

Acomodados con minucia en dos tablones sobre caballetes, el artista exhibe una serie de objetos de contextura disímil emparentados por la misma paleta ocre-ladrillo: una primera edición de El hombre que está solo y espera de Raúl Scalabrini Ortiz, una revista Primera Plana de 1962 con un informe exclusivo, escalofriante por su vigencia: “¿Qué hará ahora el peronismo?”, latas de esmalte sintético Bull Dog, muñequitos de madera, casita de hornero, vías de tren de juguete, múltiples hileras de boletos tipo Edmonson, entre otros. De cercana filiación, todos ellos testimonian el ocaso de una promesa: la pintura que augura la resistencia feroz de un Bull Dog, ahora seca e inservible, la casita de hornero sin hornero y fuera de contexto, la certeza añejada de un cartón que consigna un punto de partida y un destino preciso, el ansia anacrónica de saber quiénes somos y de qué estamos hechos. Es en este sector, el más museístico de la exposición, que Larrambebere suelta el sino de pintor para convertirse en niño que juega con reliquias. El niño lleva traje, abrochado hasta el último botón. Y se empeña en la resucitación militante de la caducidad.

Carlos Gamerro en un lúcido texto de catálogo, toma distancia de la caracterización “nostálgica” de la obra de Larrambebere para señalar una actitud que no implica necesariamente una vuelta al pasado “sino a alguno de los futuros que en aquel pasado eran posibles, y que no estén, quizás, del todo cancelados”. Las promesas de nuevas vías férreas se renuevan en cada campaña política al son de la renovación gráfica de su identidad corporativa (el futuro y el progreso siguen siendo un producto de lo más vendible) y nuestro artista abarca todo el proceso como quien da testimonio del mito del eterno retorno y sus oportunos disfraces: desde el boleto cartón tipo Edmonson hasta el ticket evanescente que como bien dice Gamerro a nadie en su sano juicio se le ocurriría querer coleccionar. Si bien es cierto que la obra de Larrambebere no es precisamente una oda a todo tiempo pasado fue mejor, no es menos cierto que su obra es profundamente melancólica aunque no en un sentido lánguido, sino más bien a la manera del tango: queja y fervor.

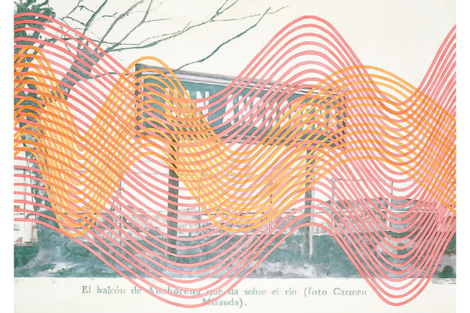

Sin embargo el tango es demasiado porteño para agotarse allí la analogía. El folclore del interior también le queda bien, y la soledad de la llanura, la que nace en la “tierra invisible” de Scalabrini Ortiz, esa tierra “chata, acostada panza arriba bajo un cielo gigantesco” donde la indiferencia del cosmos desahucia al hombre. En la serie de pinturas en pequeño formato donde Larrambebere rescata estaciones de trenes que ya no funcionan: “Federación” (Entre Ríos), “Argentina” (Santiago del Estero), “Puerto Madero” (Buenos Aires), entre otras, aparece ese amargor del proyecto trunco, desalentado. Incluso cuando la estación es relativamente nueva como la de Puerto Madero y el nomenclador luce recién estrenado. Así, aquello que documenta la pintura de Larrambebere tiene el don de presentarse como la crónica de una muerte anunciada.

En estos pequeños paisajes de estaciones perdidas, el formato cuadrado y el encuadre hace pensar en los modos en que circulan las imágenes en la web: los mosaicos que organiza Flickr, el recorte de la imagen enviada por Whatsapp o el álbum de fotos del smartphone… Larrambebere reflexiona sobre la manera en que las imágenes nos llegan, esas nuevas postales del mundo donde la información se retacea en el encuadre y en la alta velocidad de circulación. Trasladarlas a la pintura implica congelar la fugacidad, sustraerlas al flujo hiperacelerado de desapariciones.

Pintura topográfica

Larrambebere ensaya desde hace años una pintura que podría llamarse topográfica; las superficies de las cosas (sea un cartel, un boleto, una pared de revoque estriado, una imagen digital) son representadas con ritmo mecánico y devoción. En la superficie la información reverbera como una escena del crimen, los datos se extraen escudriñando las imágenes en su genealogía y en sus heridas –la marca que hace único a ese boleto impreso en serie, el pixelado que nubla la imagen de una catástrofe ferroviaria–. El detalle es crucial: no da cuenta solamente de la fisonomía de aquello que se intenta retratar minuciosamente sino también de las posibilidades de la pintura de ser eficaz en la materia. En ese sentido, la obra pictórica de Larrambebere se mantiene en un borde provechoso: da testimonio de la materialidad de cada cosa que mira (sea metal, nube, caucho, plástico, madera), relata de manera fidedigna de qué está hecho lo observado, pero jamás finge ser otra cosa que pintura. No hay cabida aquí para la simulación hiperrealista. Porque al tiempo que muestra de qué está hecha la cosa, no disimula el esfuerzo de la pintura por rehacerla en otra dimensión. Parece seguir un método de razonamiento inductivo, la sumatoria de casos (sumatoria que obedece a la lógica organizativa del coleccionista) articula un mundo compacto y autosuficiente. Ese mundo se interroga a sí mismo con la insistencia del traqueteo del tren. Y la pregunta no es sobre el destino de los trenes sino sobre el destino de los proyectos, más aún, el destino de los sueños. La otra vía, indisociable, es la pregunta por la materialidad de las imágenes, su genealogía y su forma de circulación. El pixelado de la imagen de la tragedia ferroviaria de Once es implacable: no distingue entre la sangre, la chapa y la herrumbre. La muerte nos llega filtrada. Los nomencladores ferroviarios que Larrambebere rescata de diferentes épocas son piezas arqueológicas, nombres que ya no nombran nada. Toponimia amarga.

Una locura cotidiana

La afición topográfica del artista se regodea particularmente en las tipografías. Recordemos a Edwin Boomer, el solitario cuidador de playa de Elizabeth Bishop, que abrumado por el ritmo de la vida moderna, por las “imprentas que producen demasiado papel cubierto de caracteres impresos, que de un modo u otro acaba en los mares y sus orillas”, recorre cada noche más de un kilómetro en la oscuridad bordeando el mar. Boomer junta papeles. Obsesionado por la vida de las palabras, inspecciona la arena, hasta el mínimo fragmento de papel. Todo lo lee. Echa los papeles que no le resultan interesantes en un saco de patatas y guarda en los bolsillos los que quiere estudiar. Boomer es esencialmente un coleccionista pero también, a veces, la dificultad de conseguir tal o cual papel lo convierte en cazador. Se vuelve experto en el comportamiento del papel, su forma de amarillear, su manera de rasgarse, plegarse o hacerse traslúcido según los avatares climáticos del contexto marino. A Boomer la totalidad del mundo que ve le termina pareciendo, al cabo de los años, también impreso. El mundo está escrito; un pájaro es un signo de puntuación en el paisaje y un puñado de arena tiene cierto parecido con el papel impreso triturado. El mundo de Larrambebere es también un mundo impreso. En ese territorio el gesto pictórico es un signo recatado, escritura que elude la concatenación caligráfica de un Mark Tobey, por ejemplo, aunque coincide con su horror vacui: cada milímetro debe ser pasado por el tamiz de la pintura. Pero la pintura, antes, debe ser pasada por el tamiz de la gráfica. En las antípodas de cierta pintura abandónica, hoy de moda, donde el gesto se vuelve posado y la abulia gana porotos, la de Larrambere es una pintura de tiempo invertido (Courbet), una pintura idiosincrática acorde con la máxima de Scalabrini Ortiz: “Atreverse a erigir en creencias los sentimientos arraigados en cada uno, por mucho que contraríen la rutina de creencias extintas, he allí todo el arte de la vida.”

De Anguyá-I a Trapalanda de Patricio Larrambebere se puede visitar hasta el 2 de marzo en Fundación F. J. Klemm, M.T. de Alvear 626.