El cuento por su autor

Cuando me piden que comente alguno de mis cuentos quisiera ser como ese inglés que escribía sus poemas en papel de cigarrillos y después se los fumaba y exclamaba: “¡Lo interesante es crearlos!”. Creo que el sentido de un cuento, según la perspectiva que se adopte para interpretarlo, puede variar al infinito. Y esa apertura de la ficción a la multiplicidad de las interpretaciones, es lo que hace que la lectura pueda ser una experiencia radical de libertad en la intimidad de cada quien. Por eso cada vez que digo “mi texto habla de tal cosa”, me da la sensación de que le estoy coartando un poco de esa libertad a alguien.

No sé muy bien cómo surgió “Flores en la tormenta”, pero sí que me genera preguntas: ¿Hasta dónde podemos conocer al otro, incluso a esas otras personas con quienes intimamos? ¿Cómo es posible que los seres humanos seamos capaces de vivir un torbellino de hilaridad y deseo en medio del abismo? Y me hace pensar en los rostros que puede adoptar lo que Hannah Arendt llamó “la banalidad del mal”.

Me gusta que mis cuentos tengan la imperfección de lo empírico, la ambivalencia de lo que sentimos, que sea todo tan irreal como sólo lo real puede serlo. Me gusta tratar de percibir lo intrincado de la apariencia; desenvolver y desenrollar el mundo oculto en los personajes. Y que la literatura sea como la vida: desconcertante. Ese es el espíritu del libro al que “Flores en la tormenta” (o mejor dicho, esta versión abreviada de ese cuento) pertenece. Nueve cuentos recién publicados bajo el título: Felices hasta que amanezca.

Nos conocimos en medio de una tormenta de nieve. Un anochecer de enero, apenas salí del aeropuerto, me apresuré hasta el cordón de la vereda y estiré la mano, pero el taxi se detuvo junto a ella, que apareció por atrás. Giré y me miró de la cabeza a los pies. “We can share it!”, me dijo risueña.

En el taxi no hablamos demasiado porque las ráfagas de viento lanzaban la tormenta contra el parabrisas como un millón de balas. Le conté que estaba en Boston para hacer una nota de turismo para un diario de Argentina. Ella dijo que sabía un poco de español y le gustaba practicarlo. Yo había planeado alojarme en el Liberty. Ella venía de Londres y su vuelo de Boston a Montreal había sido cancelado por el mal tiempo. Dijo que tal vez el Liberty sería buena opción para pasar la noche.

Me duché pensando en el encuentro. Se llamaba Victoria y no debía tener más de veinticinco años. Cuando bajé a cenar la vi en el lobby. Me esperaba. Se había puesto un vestido ajustado que le quedaba divino. Recuerdo la gracia con que entró al restaurant, y los mozos que se iban corriendo para abrirle paso como si fueran el Mar Rojo. Me senté y abrí la carta de vinos. Victoria colgó su cartera y miró a su alrededor, feliz. “Todo es más guapo con tu”, me dijo. “Contigo”, le corregí y sonreí con desconcierto.

Había nacido en Canadá, vivía en Londres y trabajaba para una galería de arte. Dijo que iba a Montreal a visitar a sus padres. Dijo que había estudiado arte porque amaba pintar, pero se había dedicado al mercado. El vino se extendía calmo y tórrido por nuestros cuerpos y hablamos con mucho entusiasmo de trivialidades. Conocía perfectamente Boston y me recomendó unas cuantas cosas para ver y mencionar en mi nota;sobre todo me habló de las flores de vidrio del Museo de Historia Natural de Harvard, de las que ella aseguraba que parecían recién recolectadas del campo, salvo por el hecho de que éstas, creadas por unos artesanos checos, “no dependen de la lluvia ni de nada”.

Ese rato me bastó para imaginar que teníamos estilos parecidos: se notaba que le encantaba viajar, apreciar la belleza en rarezas y no estar atada a nadie. De postre compartimos un mousse de chocolate y, cuando terminamos, se quedó unos instantes contemplando la copa vacía. Levantó la cabeza con una sonrisa expectante, alargando sus manos hacia el centro de la mesa, y yo le toqué por un instante la punta de los dedos y le dije: “¿Vamos?”.

Apenas subimos al ascensor nos miramos y nos tentamos de risa. Victoria me recordó que mi habitación tenía vista al río y la de ella no. Me preguntó si podía entrar a ver y le dije que sí, pero antes quiso pasar por la suya porque se había comprado el nuevo disco de Kate Bush y la entusiasmaba traerlo para que lo escucháramos. Llegó de su cuarto con unas bebidas del frigobar y me pidió permiso para poner el disco en mi laptop. Sentada en un sillón, sonreía todo el tiempo, mirando el río Charles iluminado por los faroles a gas. En un momento avanzó hacia la cama con un gesto juguetón, corrió la valija y se sentó a mi lado. Nos besamos como si ya antes nos hubiéramos besado millones de veces. ¿Cuánto tiempo hacía que no besaba a nadie de esa forma? Era extraño pensar en lo fáciles que podían ser las cosas. Escuchamos el disco completo entre mimos interminables, en unos de esos estados de placentera languidez en que la cabeza se apaga. La última canción que recuerdo fue How to be invisible. Tenía la mejilla apoyada sobre su ombligo y los ojos cerrados. Ella cantaba y recorría mi cabeza con sus dedos. Me concentré en la suavidad y el perfume de su piel y me quedé dormida.

Desperté entre las sábanas revueltas, sola en la cama. Llamé a su habitación pero nadie contestó. El conserje me confirmó lo que intuía: Victoria ya había hecho el check out. Como yo la veía parecida a mí, desapegada y poco sentimental, me pareció perfectamente coherente que no me hubiera dejado una de esas convencionales notas sobre la mesa de luz. Durante el día reviví un montón de pequeños instantes. Recordaba con bastante exactitud detalles de su cuerpo, en especial un lunar irresistible en su cuello, y aceptaba su presencia en mi cabeza con una naturalidad agradecida, como se aprecia la belleza, sólo por el hecho de existir. Siempre pensé que el deseo se quiere comer todo, pero lo bello es aquello que se desea sin querer comerlo. Tenía la serena impresión de que el azar de ese viaje me había entregado un regalo,con el mensaje de que lo guardara sin abrirlo.

La última noche, sin embargo, tomando en su honor un blodymary en el Barrio Italiano, sentí que había sido injustamente perezoso de mi parte haberme dormido sin llegar a tener sexo con ella. No era la primera vez que mi inconsciente me brindaba alguna forma inexplicable de zafarme de un abrazo demasiado agradable. De todos modos, la inspiración que me dejaron la sonrisa y el perfume de Victoria me había acompañado por el resto de esos días y la nota que escribí sobre Boston fue tan encantadora como ella: cielos grises, casas cubiertas de hollín y magnolias asomando en la niebla.

Seis meses más tarde aterricé en el Líbano. Ya no me acordaba de Victoria casi nunca. A lo largo de toda esa semana viví como extasiada con la belleza de Beirut. El sexto y último día ya había mandado la nota, había contemplado un soberbio amanecer sobre la costa y me dirigía a tomar el vuelo de regreso. Estábamos cerca cuando oímos un estruendo. Las ventanillas del taxi temblaron. A lo lejos, una gigantesca nube de humo ascendía en el cielo hasta adquirir una forma demencial. El aeropuerto había sido bombardeado. No quedaba otra opción que volver al hotel.

Un trayecto que hubiera tomado unos veinte minutos demoró una hora y media. Caos de tránsito, calles bloqueadas, puentes partidos y hierros caídos como palitos chinos. Colas interminables de coches esperando para cargar en las estaciones de servicio, preparados para un apocalíptico éxodo. El taxista debió desviarse hacia el interior de Haret Hreik, el barrio chiita. Yo quedé con los ojos inyectados de pavor después de haber visto cómo lo habían dejado: edificios desplomados por todas partes, muebles y utensilios domésticos achicharrados por el fuego, pedazos de misiles entre jirones de ropa. Los habitantes habían huido. Sólo unos pocos vagaban enloquecidos entre las ruinas buscando sobrevivientes. Vi a una madre que cargaba el cuerpito de su hija rescatada bajo un colapso de cemento como un pollo al carbón. La piel se me erizó y el pecho se me llenó de angustia. Mientras buscaba recuperarme del impacto, íbamos dejando atrás el epicentro de la destrucción para volver a Corniche. Desde la ronda de circunvalación aún se veían edificios en llamas. La impresión de tristeza causada por la devastación de una ciudad tan bella me caló profundo.

Subí a la habitación hecha un manojo de nervios. Intenté comunicarme con la compañía aérea pero fue imposible, así que decidí llamar a la embajada. El secretario del cónsul me dijo que ya tenían una lista preliminar de gente que había manifestado el deseo de irse, pero que los operativos estaban siendo organizados por otros países, de modo que los argentinos dependíamos de la disponibilidad que hubiese en esos planes de evacuación ajenos. Luego llamé a mi editor. Me dijo que la nota que le había mandado no servía: “¡¿Quién va a querer ir ahora de paseo a Beirut?! Tranquila, aunque no la publique te la vamos a pagar”. Mientras hacía esos chistes idiotas, yo veía por televisión imágenes de personas despedazadas. Antes de que le cortara, me dijo que me iba a pasar un teléfono de un amigo suyo que tal vez pudiera ayudarme, un corresponsal de guerra español llamado Joaquín.

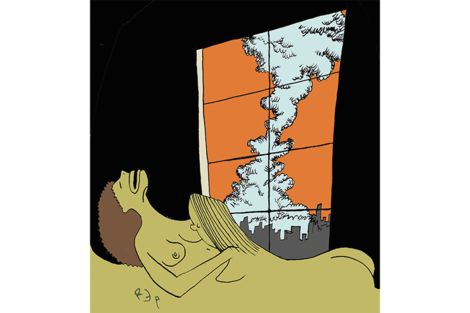

La noche se me hizo infinita. Me levantaba a cada rato y me acercaba a la ventana al sentir las explosiones. Era como estar mirando desde un edificio en Palermo las bombas cayendo sobre Villa Soldati. No sabía con qué distraerme, el miedo se mezclaba con nervios iracundos y una especie de aversión a mí misma elevada a la enésima potencia. Es desesperante escuchar desde tu cómodo cuarto cómo sale la bomba, el boom inicial y el pishhhhh… cuando cae y pulveriza todo.

Por la mañana recibíun mensaje con el número de Joaquín. Por suerte me atendió y me citó en un café donde estaba parando. Caminé un par de cuadras por la costanera intentando acordarme del nombre del lugar. La palabra me volvió al ver el cartel: “Dardachat”. Recuerdo haber atravesado varias salas en las que se escuchaban conversaciones nerviosas, rumores, distintas formas de tensión en el ambiente.En un recodo identifiqué a Joaquín. Era un tipo huesudo, de más de un metro ochenta, mejillas huecas y un corte de pelo parecido al mío, rapado a los costados. Me preguntó en qué podía ayudarme. Yo le pregunté directamente si había alguna chance de incluirme en el próximo operativo de evacuación español. Mi frase le causó sorpresa y gracia. “Por si no te has dado cuenta yo no soy diplomático”, me respondió con su voz ronca, quemada de guerras y alcohol y tabaco.

Dijo que acababa de ser bombardeada la ruta a Damasco por donde intentaban huir los kubawatíes, nativos del Golfo y otros expatriados, y por donde el gobierno español había planeado sacar a sus ciudadanos: “Ahora deberán reformular su estrategia. Pero no te alarmes tanto: Si no eres pobre no tienes que preocuparte de que te caiga un misil”. Se llevó la tacita a la boca y agregó que lo que más le gustaba de Medio Oriente era tomar esos cafés con demasiada azúcar, en especial los de Gaza. Tenía una ironía muy propia de los corresponsales de guerra, que siempre me parecieron sospechosos porque gozan de la aventura de sus giras entre los desventurados de este mundo. Se reía. Y enseguida citó un proverbio árabe: “La tierra tiembla, pero no se cae”.

Yo me sentía asfixiada e inquieta porque el aire me faltaba y quería disimularlo. Joaquín me explicó que la estrategia militar a corto plazo era anular los transportes, las comunicaciones y las usinas eléctricas. Prometió tenerme al tanto si surgía alguna opción para mi evacuación: “Por lo pronto, lo que podemos esperar para esta noche es sólo otra tormenta de fuego”. Sus palabras quedaron retumbando en mis oídos: tormenta de fuego, pensé con la mirada clavada en su remera negra, el negro del alquitrán espeso, de los insectos que heredarán la tierra; sólo un relámpago, un latigazo de fuego y después la negrura. Le di las gracias con un sonido ahogado y me paré sin haber terminado mi té. Estaba mareada, transpirada y confusa. Dudé si lograría llegar hasta la puerta del café. El lugar parecía un laberinto, igual que la ciudad.

Atravesé una sala y me encontré con un patio cerrado. Lo estaba cruzando cuando oí una voz. Un no sé qué en esa voz me hizo dar vuelta y mirar con atención. Un joven árabe se levantó de su mesa. Ella le alcanzó un bolso negro y se despidieron. Al cabo de un instante, las dos nos mirábamos mutuamente con atención. Sus ojos se cerraron y abrieron muy de prisa, como en presencia de alguien a quien no esperaban ver. Yo confirmé que se había cambiado el peinado y el color de pelo, pero era Victoria. “This is unbeleivable”, le dije. En un principio se mostró incapaz de dirigirme la palabra, cierta lucha pareció entablarse en ella. Llegué a pensar que me iba a decir que la había confundido con alguien y sufrí esa breve espera como si fuese eterna. Hasta que al fin me saludó con una amabilidad discreta, que fue para mí una pequeña decepción, y pronunció mi nombre a su manera: “Lucreshia”. Yo sentía que todo giraba, tenía la sensación de la caída. Apoyé una mano sobre su mesa para aferrarme a alguna cosa firme. Algo en mi actitud la puso alerta. Vino hacia mí y me tomó del brazo. Dijo que era mejor que saliéramos afuera. Me hizo dar media vuelta y camino detrás de mí, guiándome hasta llegar a la puerta.

Miró hacia un lado y otro de la calle. No se veía ni asomo de actividad humana, tanto silencio estremecía. Esa desolación me hacía valorar aún más el encuentro con Victoria. Estar con alguien conocido, con quien había compartido algún tipo de intimidad, me generaba una expectativa de sosiego. “¿Podemos nosotros caminar un poco? Yo gustaré sentir el viento”, dijo.No sólo se había teñido, sino que además llevaba anteojos y un vestido negro insulso, pacato y convencional. Era raro. Nos detuvimos y miramos el mar, bajo un cielo anaranjado que parecía arder a fuego lento. “Myheartis a shaking fist”, le digo, pero ella no me escucha, toda su atención está fija en los movimientos de un hombre que desde un auto ha mirado dos veces hacia nosotras. De pronto Victoria me observa con una especie de compasión. “No quiero pasar otra noche sola”, le confesé sin distancia para hablar en un idioma que no fuera el mío. Era una súplica, acompañada por una mirada larga y desconsolada. “Calma”, me dijo con dureza. Pero luego noté que esbozaba una sonrisa furtiva y caprichosa, que yo ya conocía de antes, y la angustia pareció huir de mi pecho.

Dos horas después, la destrucción se había convertido en un telón de fondo. Me había llevado a su hotel, el Royal, que según ella quedaba en un barrio absolutamente seguro. Tuvimos que cambiarnos a una habitación triple y decir que éramos primas, porque allí no se acepta que dos mujeres compartan una cama. Mientras me registraba, Victoria me contó que había viajado a Beirut para reunirse con un joven artista libanés a quien quería representar y exponer en la galería de Londres. Ya había confirmado que se iría el sábado en un operativo del gobierno canadiense, a Lárnaca. Me lo contaba como si no tuviese apuro, pálida y elegante como una flor de vidrio.

Luego vinieron las manos entrelazadas, los labios juntos, las risas, volver a besar el lunar en su cuello. En mi última aventura había pasado todo el tiempo preocupada por saber lo que la otra persona pensaba de mí, pero era imposible que ese tipo de dudas penetraran en el cuarto que compartí con Victoria. “Mírame”, me dijo antes de acabar, “te gustará”. Primero me había dedicado yo a ella y después ella a mí. “It makes me feel safe”, murmuré con los ojos entornados, desfallecida, alejando su cabeza para impedir que me tocara por más tiempo, y nos abrazamos como si no nos fuéramos a separar nunca. El intercambio entre nuestros cuerpos había sido lento y compenetrado, de una intensidad exasperante.

La segunda parte de la noche se me aparece confusa porque estaba borracha. Mantuvimos una charla sinuosa y divertida, que el ruido de alguna explosión rompía de tanto en tanto. Victoria había puesto música y llevaba la conversación con tanta simpatía que ni me daba cuenta de qué le decía. Durante ese rato se las arregló para sonsacarme todo lo que quería saber, y me descubrí disertando enardecida sobre una desconcertante variedad de temas, algunos bastante personales y expresados con una franqueza muy poco habitual en mí. La mayor parte del tiempo estuvimos en la cama, pero cada vez que oíamos pasar a los cazabombarderos salíamos desnudas al balcón, con la botella de whisky, a mirar sus piruetas en el cielo mientras oíamos el último disco de White Stripes, Get Behind Me Satan. Victoria aprovechaba para enviar algún mensaje de texto a través de un sofisticado aparatito comoun atado de cigarrillos, y cada tanto nos mirábamos las tetas y exclamábamos: “¡Vamos a ir presas!”.

Victoria fue al baño y me di cuenta de que ya no controlaba nada. Pensé en esconder la botella de whisky. Abrí el ropero y me agaché para meterla en la parte de abajo. Había una caja negra, de plástico. La abrí. Eran unas bolsas con un polvo blanco. Aturdida, sopesé una bolsa con la mano: no debía tener menos de quinientos gramos. Fantaseaba: ¿Victoria trafica? “What is this?!”, pregunté y miré hacia el baño. Victoria sacudía su cepillo de dientes. La vi ponerse seria, pero enseguida reaccionó: “Oh, esas son materiales para el artista que voy a representar”. Me quitó la bolsita de la mano y dijo que iba a mostrarme cómo funcionaban. El polvo debía mezclarse con pintura, pero lo iba a probar en una crema. Victoria iba untando mi cuerpo con el polvo mezclado con crema para manos, mientras me contaba que el artista libanés era un gran grafitero, que hacía arte urbano y combinaba las cinco principales caligrafías árabes con geometría oriental, patrones y retratos. Y hasta dijo que los buenos murales son aquellos que se convierten en parte de la ciudad.

Entonces apagó la luz del baño y me entregó unos anteojos de visión nocturna. La situación se tornó surrealista. Mi cuerpo había empezado a brillar. “Glow in the dark paint”, dijo, y me empujó sobre la cama. Me había convertido en una especie de extraterrestre: desnuda y fosforescente. Reímos. Nos excitamos. Mis oídos empezaron a zumbar, como si estuviera nadando bajo el agua a demasiada profundidad, hacia un territorio desconocido al que yo, por la razón que fuere, no le temía. “La adrenalina de la guerra hace el sexo mejor que nunca”, susurró sonriente.

Era temprano cuando salté de la cama al oír en el teléfono la voz de Joaquín. Me había conseguido lugar en un ferry, pero debía apurarme. Cuando vino a buscarme se cruzó con Victoria y se miraron de un modo que no me gustó. Pero ese detalle lo olvidé enseguida, porque apenas puse el pie en el barco se me vino toda la realidad encima. Estábamos siendo parte de una de las mayores evacuaciones en masa desde la Segunda Guerra. Y me invadió la sensación monstruosa de abandonar a un moribundo que no se quejaba, como si la ciudad que dejaba a mis espaldas estuviera sembrada de náufragos que ni siquiera tendían los brazos hacia nosotros, los privilegiados extranjeros cuyas vidas sí merecían ser salvadas.

Una semana después, al llegar a Buenos Aires, le envié un mail a Joaquín para agradecerle sus gestiones. “¿Y tú para quién trabajas?”, me respondió. Debajo de esa pregunta me copiaba dos links. El primero me llevaba a una nota del diario Liwaa, que no pude leer porque estaba en árabe. Pero había tres fotos, dos hombres y una mujer: Victoria.

El segundo enlace me condujo a una nota de Joaquín en su blog: Una “personalidad de alto nivel en los servicios secretos israelíes” había ventilado información sobre “una red que se extendía sobre el territorio libanés, compuesta por numerosos agentes en Beirut y en el sur del Líbano”. Según la nota, los miembros de esa red “tenían acceso a aparatos de comunicación de última generación que permitían identificar blancos situados en la periferia sur de Beirut, marcarlos y guiar a los cazabombarderos hacia esos blancos”. Y lo peor: un agente había confesado haber marcado varios edificios en Beirut con un polvo fosforescente para que la aviación israelí los localizara y destruyera con precisión.

A veces el sonido del viento me recuerda a los aviones. Todavía hoy tengo pesadillas con tormentas de fuego. Tarde en la noche, cuando pienso en ella, preguntándome cuál podría ser su verdadero nombre, veo aquel delicado lunar en su cuello, como si me concentrara en un signo de puntuación en una frase ilegible.