Nunca, o casi nunca me interesé por ellos. Nunca, o casi nunca pensaba qué hacía cuando nos dejaban. Si iban a sus casas, les daban besos a sus familias, ayudaban a sus hijos en los deberes, festejaban cumpleaños o cuidaban sus perros. Seguro que algo así harían. Se ocuparían de las compras, comentarían los resultados de los partidos con los vecinos mientras el carnicero afilaba la cuchilla para darle el mejor pedazo de asado, por ser buenos clientes. Las panaderas les elegirían los mignones, algunos blancos o tostados, según sus preferencias; limón, chocolate o frutilla podrían ser los gustos de sus helados preferidos y hasta se animarían a comprar un almendrado, la novedad de esos años.

Actos escolares, bautismos, bodas de plata, Feliz Navidad, chin, chin... Feliz Año Nuevo, no se perderían nada. En la playa harían castillos de arena con sus hijos, se mojarían los brazos antes de entrar al mar porque les daría frío y jugarían al truco bajo la sombrilla mientras se tomaban unos mates. Seguro que lo hacían, pero nunca me importó.

Yo sólo los conocía cuando volvían; para mí sólo eran “ellos”.

No me interesaba registrar señas particulares; si eran pelados, con cabelleras frondosas o pelos cortados al ras; musculosos, rengos, gordos, flacuchos o panzones. Altos, petisos o robustos; si tenían cicatrices, dolor de espalda o soriasis. No me interesaba.

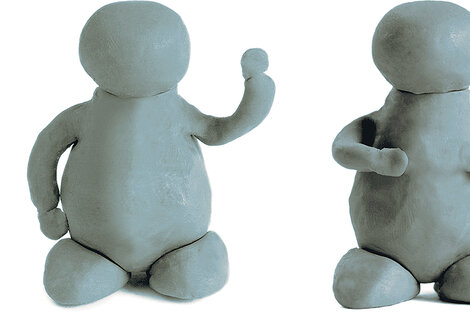

Para mí eran –son– como muñecos de plastilina, sin formas ni expresiones, ni atributos específicos; tenían entidad por lo que representaban, eran nada más que eso.

Los imaginaba de distintos colores, generalmente azul o verde. Primero amasaba un cilindro gordo, redondeaba los bordes; luego formaba chorizos finitos para las piernas y para los brazos. Bolitas para los pies y aplastadas para las manos. Manazas. Una bola bien grande para la cabeza; con un escarbadientes haría dos agujeritos, a modo de ojos y nada más, no más detalles. O quizá pondría sobre el cuerpo varias pelotas pequeñas, como si fuera un monstruo de varias cabezas, es casi lo mismo.

Esos son –eran– ellos para mí, monigotes de plastilina, nada más. Los armo y los desarmo. Con un dedo los aplasto, hago muchas bolitas y luego vuelvo a amasar, junto todos los pedazos en una bola más grande, la envuelvo en papel celofán y la guardo en una caja, la de recuerdos, que no siempre recuerdo; pero sé que están ahí.

Algunas voces, a veces, me resuenan: una ronca, otra más aflautada y otra estridente; esas sí me las acuerdo, cada vez menos; pero nada más.

Sólo recuerdo uno de estos muñecos de plastilina. Debe ser que siempre me impactó la asimetría de la situación: él parado frente a mí; grandote, vestido con pantalones de franela gris, zapatos negros, un poncho de vicuña color beige. Yo desnuda, con mi metro cincuenta y cuarenta y siete kilos, manos atadas y vendada. Comenzó a preguntarme con un tono paternal, hasta que se cansó que no le contestara lo que él quería. Yo me concentraba en los pellizcones vejatorios que me daba mientras me hablaba. Y de manera imprevista, como de la nada, llegó la cachetada con sus manos enormes de plastilina; me hizo girar la cabeza, adormecer la cara y desacomodar la venda. Luego la voz estridente gritó: llévenla a la parrilla hasta que cante...

–¿Jura decir la verdad? –preguntó el juez.

–Sí, juro.

–¿Sabe el nombre de la persona que dio la orden para la tortura?

–No, sólo que le decían el coronel y cuando él ingresaba todo se movilizaba.

Listo, recordé lo que necesitaba para los juicios. Ya está, lo dije todo cada vez que testimonié. Ahora vuelven a ser muñecos de plastilina, sin cara, sin nombre, sin voz. Con el pulgar los deshago, otra vez armo la pelota, la aliso y la vuelvo a guardar en el papel de celofán.

–¿Recuerda algún sonido, algún ruido en especial que le indicara dónde estaba detenida?

–Ponían la radio fuerte, muy fuerte, que con la electricidad hacía intermitencias, era enloquecedor.

Hubo una canción que se empecinaban en ponerla en mis peores momentos. La cantaba Daniel Toro, me gustaba entonarla en las peñas, pero ahí se me hacía insoportable.

Hasta hace poco no la podía escuchar, aunque me molestaba que los muñecos de plastilina se hubieran quedado con una pieza de música que supo ser mía.

Hace dos años, en un asado con guitarreada, entre amigos y palmas la empezaron a cantar. Tenía dos opciones: o simulaba que me iba al baño o la cantaba. Me decidí, me paré al lado de la guitarra y la canté con toda mis fuerza, me aplaudieron, nos reímos. Ya está, la exorcicé. Listo, no les queda nada mío a ellos.

Durante un tiempo tuve miedo de que se hubieran quedado con algo muy íntimo, preciado. Era una incertidumbre que me corroía, no podía hablarlo con nadie, vergüenza, temor, miedo a mostrar mis miedos. Pero no; nació Mariana y me sentí verdaderamente libre.

Ellos ya no tienen nada de mí. Yo los denuncio cada vez que tengo oportunidad en la Justicia. Creo que es justo ¿no? ¿O tampoco me iban a dejar esta posibilidad? Quizá no la pensaron, pero yo siempre la pensé. Porque todavía tienen algo que es de todos nosotros, todavía ellos no hablaron; nunca dijeron dónde están los cuerpos ni los nietos, ni por qué decidieron que algunos vivamos y otros no. Todavía estos muñecos de plastilina tiene cosas que decir, y aunque los aprieto, los estrujo, le dibujo una boca, siguen sin emitir ninguna palabra, callan, con complicidad de monigotes, callan demasiado. Y algunos mueren.

* Sobreviviente de La noche de los lápices.