El cuento por su autor

Este relato pertenece a un conjunto de relatos inéditos y autobiográficos que por ahora lleva el título de Nombres propios. Como con la vida que les dio causa u origen, guardan con su reunión y publicación una relación pendular de ambigüedad e incertidumbre. Mientras lo escribía, ya hace algunos años, pensaba en los libros de Edgardo Cozarinsky, a quien está dedicado. No tanto por su tema como por cierta forma de hilvanar narración y reflexión, peripecia y recuerdo, cierta afinada música nocturna en primera persona, huidiza, implacable y sensible.

También Sylvia Molloy –de paso, otra irlandesa– y su Varia imaginación o su Vivir entre lenguas, sentía que merodeaba la zona de lo que estaba escribiendo. Y siempre Eduardo Muslip. La perfecta hospitalidad de Muslip para el recuerdo.

El relato lo escribí cuando hace un par de años me decidí por fin a traducir del inglés y así estabilizar, de algún modo, mi relación con el idioma, un idioma que empecé a conocer desde niño, pero probablemente a sospechar desde antes.

Walsh decía de su padre que era un “transculturado” y que los peones en vez de Walsh lo llamaban Huelche. He visto las más variadas formas de escribir mi apellido en los paquetes de telas que mi madre traía hacia Lanús desde Once. Mi padre, apenas dos o tres generaciones después de los barcos, ya había perdido u “olvidado” el idioma. De modo que yo debí recuperarlo de manera incompleta y por vías no familiares, prepagas y pedagógicas.

Es común que los escritores recuerden entre sus lecturas sus primeros libros de ficción, pero nunca los manuales o libros escolares. A lo sumo, las enciclopedias. Tal vez sea una manipulación del pudor, porque en verdad muchas lecturas o aproximaciones a la lectura llegan por vías y citas impensables. La primera vez que leí El barco ebrio, de Rimbaud, lo hice en la sala de espera de mi dentista, en una sección de poesía –sic– que entonces tenía la revista Caras.

“Streamline English Destinations”, como los otros relatos autobiográficos, es un capítulo de una forma muy fragmentaria y concentrada de autobiografía. Una autobiografía seriada, de algún modo. La mitad de la emigración irlandesa que vino hasta acá –y digo acá aunque ahora esto lo escriba en Francia– volvió a su patria. Estoy convencido de que la otra mitad también siempre ha querido o soñado volver. La literatura –la imaginación– como el sedimento de la Historia de los pueblos está hecho de esa clase de pérdidas.

Streamline English Destinations

Por Edgardo Scott

A Edgardo Cozarinsky

The beggining

Comencé a estudiar inglés a los siete años, es decir ni bien había empezado a leer y escribir en castellano. El origen de ese estudio parece tener diferentes razones e influencias, que en una primera aproximación, no parecen incluir la procedencia de mi apellido. Surge, en cambio, de las canciones que yo cantaba o modulaba entonces, en un inglés con suerte fonético e incomprensible; canciones que recuerdo perfectamente: “Part–Time Lover”, de Stevie Wonder, “Live to Tell”, de Madonna, “Brother Louie”, de Modern Talking, “Modern Love”, de David Bowie. Mi madre dedujo o quizá priorizó en aquella reiteración radial una aptitud idiomática. Además de que estudiar inglés ya era –y sigue siendo– menos una cualidad o atributo de clase que una básica convención social de educación y progreso.

A privilege

Sólo se conocen verdaderamente dos idiomas: la lengua materna y la lengua del exilio. El resto son aprendizajes parciales, incompletos, aunque puedan fingirse con destreza. Los dos idiomas que verdaderamente se aprenden, nacen de la supervivencia. Y ningún otro aprendizaje idiomático tiene ese móvil. Durante mucho tiempo pensé –y envidié– a los niños que habían ido a colegios bilingües. Ellos sí sabrían inglés, ellos sí lo pronunciarían sin errores, con naturalidad. Yo, en cambio, que lo había ido estudiando como una interminable materia, como un solo curso infinito, clase tras clase, semana tras semana, año tras año, nunca llegaría a adquirir ese conocimiento orgánico. Después comprendí que el aprendizaje en colegios bilingües no era tanto la mejor forma de aprender un idioma sino la indulgente adquisición de un privilegio. Uno más, para esos niños, de por sí privilegiados. Una ventaja que en verdad no todos los alumnos gozarían y que tampoco los absolvía, después de egresados, del don del olvido que corroe a cualquier idioma y a cualquier aprendizaje que no se utilice, a cualquier aprendizaje sin ejercicio ni experiencia. Ese privilegio sólo serviría si era relevado en el mundo adulto; si después de egresar, los privilegiados no rompían el hechizo y continuaban cerca del idioma. De otro modo, como cualquier pacto o embrujo sujeto a condiciones, el hechizo se deshacía, aunque hubiera sido bordado con filigranas de oro.

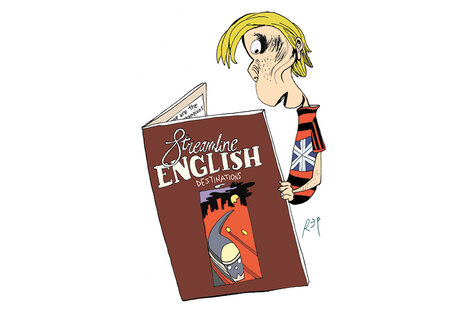

The book

Este relato nació de un libro, del recuerdo de un libro. El libro se llamaba Streamline English Destinations. Lo usé por la mitad (veinte, de unas cuarenta lecciones) cuando tenía doce años. Muchas de sus lecturas aún me resultan imborrables. Supongo que porque por primera vez accedía a lecturas no infantiles. Era un libro para adultos o estudiantes jóvenes de un nivel de inglés intermedio, casi avanzado. El deslumbramiento se debía a leer por primera vez, intentar entender e incorporar por primera vez una parte de aquel mundo más real, más verdadero que el mío. En verdad, era más importante eso que el obstáculo salvable de que fuera en otro idioma. Porque los manuales bonaerenses de cualquier ciencia que yo usaba en el colegio, estaban dirigidos a un chico de once o doce años –y en verdad a la idea de subjetividad de once o doce años de los que hacían el manual–. Así, en cambio, misteriosamente, o gracias al accidental encuentro con ese libro, mis primeras lecturas “adultas” fueron en inglés. Los problemas de desempleo durante el gobierno de Margaret Thatcher, una crónica del asesinato de John Lennon y del perfil de su asesino, una adaptación del clásico de Priestley, An inspector calls y la merma de público en los estadios de fútbol a causa de la violencia fueron algunas de las lecciones que aún hoy retengo con naturalidad.

My first teacher

Mi primera maestra, mi primera miss, fue una chica que entonces tendría poco más de veinte años. Vivía a una cuadra de mi casa. Era la hija más linda de las tres hermanas que tenía el tornero del barrio. La mayor era muy fea: tenía una nariz de bruja y era casi sorda. No recuerdo bien a la tercera. Miss Susan era la menor. Miss Susan era una chica con ese tipo de belleza femenina, donde se mezclaban la delicadeza o armonía de rasgos con la aparente ingenuidad de carácter. Pero si bien recuerdo su fisonomía, recuerdo sobre todo su voz; una voz gastada, nasal, imperiosamente dulce. Contra la imagen que proyectaba, no recuerdo un trato cariñoso de Miss Susan; en todo caso, recuerdo una suerte de cariño forzado, esa clase de cariño que es el típico emblema de la distancia con la que ciertos adultos se defienden o se alejan de la incomodidad o repulsa de tratar con niños. Mi primer libro se llamaba Pim s’book y los dibujos eran como pictogramas, pero de colores vivos. El apellido de Miss Susan era italiano, y cuando le hablaba la directora del instituto o pasaba a decirle algo su madre, Miss Susan era Susi o directamente Susana.

My father

Mi padre, que de niño aún pudo oír a su abuela, a su madre y a sus tías hablar un inglés de emigrado, decía Clark Gable (no cambiaba el sonido de la a por “ei” ni omitía la e final). Sus ancestros habrían venido en una de las oleadas de la diáspora irlandesa, en la segunda mitad del siglo diecinueve. Mi padre nunca siguió muy de cerca mi aprendizaje del idioma (en verdad, nunca siguió muy de cerca ninguno de mis aprendizajes escolares; confiados o repartidos hacia mi madre), pero sin embargo, tuvo algunas intervenciones o gestos clave. Recuerdo, por ejemplo, que justamente me pedía que cambiara alguna palabra en inglés con mi abuela; es decir, que expusiera mi aprendizaje escolar y postizo al idioma auténtico, a la música genuina y natal. Alguna vez lo hice –no delante de mi padre–, mi abuela recordaba palabras sueltas, pero sobrevivía en ellas una entonación cerrada, nítidamente extranjera. Por otro lado, a mi padre siempre le preocupaba y me lo advertía, de lo vano que resultaría un título de inglés que no fuera “oficial”; de modo que cuando me veía ir y venir a esos institutos caseros, barriales, siempre dejaba caer un comentario irónico o de reproche. Pero acaso lo más importante que hizo por mi aprendizaje del idioma fue un regalo. Durante una temporada en que retomó el negocio de la venta de libros, me regaló un diccionario de inglés que aún conservo, verdaderamente enorme y extraordinario. El nombre del diccionario, además es sugerente y es toda una inspiración para el recuerdo: se llama Amador.

A discipline

Hoy pienso que con Miss Susan lo que en verdad empezó fue mi precaria y lenta escolarización del inglés. Y así como fui durante tantos años alumno de geografía, de biología, de matemática, fui alumno de la lengua inglesa. A través de ese método, de ese hábito, yo no adquiría un idioma. O lo adquiría parcialmente, interiorizaba recortes de una gramática y un vocabulario. Elementos discretos. Pero sobre todo incorporaba las reglas y convenciones del aprendizaje de ese idioma. Así, puedo decir que tuve una materia –inglés– y que me apliqué a ella durante diez años. Desde los siete a los diecisiete. El aprendizaje o conocimiento de una lengua reducido a una disciplina –idea y palabra ya moribunda–. Una disciplina, esa difamada, caduca y no repuesta ilusión moderna.

The story of Mary

Los barrios suelen reproducir a escala argumentos y discordias familiares. Así, por ejemplo, la dueña del instituto donde empecé a estudiar inglés era una mujer de carácter y hermosos ojos celestes, de nombre o apodo inglés pero pronunciado con fonética criolla: Mary. En mi recuerdo, Mary era una mujer tan capaz como ambiciosa, que había ocupado y ampliado las habitaciones de su casa para crear el instituto “London”, y que proyectaba seguir construyendo sobre su casa para tener su propio colegio. No sólo de inglés. Se había ido de un colegio privado de la zona (el colegio donde yo cursaba la primaria) y en el que había llegado a ser vicedirectora. Había renunciado cuando consiguió el terreno vecino a su casa. Las malas lenguas decían que lo había conseguido gracias a favores sexuales hacia el dueño de aquel terreno; por otra parte, un hombre mayor, enfermo, andrajoso. Todo asumió un carácter trágico cuando su marido, maestro mayor de obra, hijo de emigrados ucranianos, amigo de mi padre, enfermó de cáncer y murió al poco tiempo. Ese cáncer fue leído e interpretado entonces como una enfermedad o dolor del corazón. Como mal de amores. Ahora que lo pienso, todo ese argumento melodramático, los ojos celestes de Mary, el adulterio y la ambición de poder y riqueza, como también la muerte trágica, tiene mucho de las intrigas monárquicas y de las imágenes literarias que heredamos de Shakespeare a lo largo de los siglos. Pero tal vez sea mucho decir, porque en realidad Shakespeare –acaso como los mitos griegos– sigue siendo la forma elemental y subterránea de toda nuestra experiencia.

Clay

Aún hoy me sigue fascinando el cuento “Clay” (Arcilla), que forma parte de los Dublineses, de James Joyce. Lo leí por primera vez como una más de las “short stories” del dossier de fotocopias que nos daba la profesora en el último año de Lenguas vivas. Entonces no me importaba tanto la literatura como para dimensionar que estaba leyendo por primera vez un texto de Joyce. Sin embargo, el cuento me había impactado, me había parecido muy sutil, muy bueno; no había leído nada igual en castellano. Ese cuento me ha acompañado por más de veinte años y a esta altura supongo que lo seguirá haciendo por el resto de mi vida. Ahora comprendo que no sólo se debe a los méritos formales, estéticos, de la escritura de Joyce, ni siquiera a la resignificación que adquirió cuando me fue abduciendo la literatura sino al hecho de que Joyce también sea irlandés, como lo es la rama principal familiar de mi apellido. Leer aquel cuento, de alguna manera, fue leer por primera vez un texto en el idioma perdido, en mi lengua prehistórica, en la lengua, diría inevitablemente Borges, de mis mayores.

Great family

Mi madre siempre fue sensible a las infidencias morales, y tal vez por ese y otros motivos, después de los rumores sobre Mary, hacia los nueve o diez años seguí mis estudios en otro instituto. También este instituto era dirigido por una directora o vicedirectora de otro colegio de la zona, pero se trataba de un colegio católico. La mujer debería tener alrededor de cuarenta años y tenía un marido muy alto y con una abundante barba negra. Todos sus hijos estudiaban y daban clases en su instituto. Graciela –ese era su nombre– tenía entonces una familia numerosa y por eso, el instituto se llamaba “Great family”. Durante cierto tiempo, yo no percibí el error de confundir big por great, pero después comprendí que era una broma, un giro creativo y optimista, y que great correspondía a la idea anímica de aquella o de cualquier familia feliz. Estudié varios años en las aulas que también tomaban algunas habitaciones de la casa de aquella “great family” y pude haber llegado a ser amigo de uno de sus hijos, y también novio de una de sus hijas. Pero la chica entonces tenía la cara demasiado redonda para mi gusto y el chico me resultaba demasiado obediente, corto y atribulado.

A blanck

Es extraño, pero si bien me da la impresión de que nunca interrumpí mis estudios, después del año en que cursé con Streamline English Destinations, hay un blanco; como si efectivamente hubiera abandonado los estudios durante al menos uno o dos años. Porque no recuerdo qué habría estudiado después de ese libro, y a la vez tengo claro que ese libro lo vi en mi último año de primaria (a los doce años), como también estoy seguro de que comencé a estudiar en Lenguas Vivas (el lugar donde terminé mis estudios) en mitad de tercer año del secundario, es decir a los quince. ¿Habré interrumpido los estudios entonces? Es probable, pero no lo recuerdo.

An Oxford dream

Escribo esta memoria parcial y fragmentaria y acaso por su aura o estilo, engendro una visión: me imagino en Oxford, hablando para sus estudiantes, en un auditorio lleno, transmitiendo mi experiencia y gratitud hacia esa casa de estudios, sobre todo por haber editado ese libro (Streamline English Destinations). La imagen es como un sueño y posee su arrogancia, su independencia y encanto. En el discurso, diría algo como “Un libro que para mí simboliza todos los libros de inglés; un libro que, de algún modo, representa para mí una lengua entera”. En la visión o el ensueño soy categórico: agradezco a Oxford y a los autores de Streamline English Destinations todo lo que sé del idioma. “Y todo lo que no sé”, agrego, porque todo buen discurso debe ser natural, íntimo, pero siempre chistoso, jamás solemne.

Documents and love

Mis últimos años de inglés fueron tan protocolares como románticos. Por un lado buscaba algún tipo de garantía si no de legitimación de mis años de estudio, y por otro lado, seguía enamorado el rastro de una chica, de una mujer. Casi todo el secundario me gustó una compañera con la que había salido unos meses en primer año, para después conservar una relación de ambigua amistad. A mediados de tercer año, ella me comentó que estudiaba en Lenguas vivas y yo me interesé y le pedí información. Lo consulté con mis padres, rendí un examen y a mitad de año empecé en el mismo curso que ella. Eros y Logos, una vez más, se confundían y mezclaban. El ciclo concluía con la posibilidad de un examen internacional –el “First Certificate”– que nunca rendí. Todo el último año fue la preparación para ese examen. En diciembre se rendían los exámenes locales y en marzo el examen internacional. Aprobé sin grandes méritos ni dificultades los exámenes con los que finalicé mis estudios en Lenguas Vivas, pero después no preparé el examen internacional. Estaba harto de estudiar inglés. Tampoco vi nunca más a mi compañera.

Mountain road and thirst for knowledge

Desde Streamline English Destinations, el tipo de aprendizaje que yo hice del inglés ha sido un aprendizaje incompleto y discontinuo, pero también pasional. Un aprendizaje inestable, nunca asegurado, siempre a punto de flaquear, a merced de la ignorancia, la vergüenza y el estupor, pero también con un inextinguible impulso o afán expansivo, de incorporación. La misma sensación de insuficiencia que me irrita, me genera una renovada sed de conocimiento. El idioma se me ocurre una conquista imposible, pero también una “zona de derrumbe”, como esos tramos sinuosos de ciertos caminos de montaña; esa clase de paredes de piedra todavía joven, que siempre podrían ceder, de las que siempre podría caer o desmoronarse algo si no la pared entera.

To teach, to work

Sin embargo, al año siguiente de terminar en Lenguas vivas, empecé a enseñar. Durante el último año del secundario ya había dado clases particulares a chicos del barrio y a través de ellas había accedido al primer trueque, al primer dinero que el mundo podía ofrecerme por mi tiempo. Y después de trabajar durante una semana en una productora de seguros como cadete, una excompañera de colegio de mi madre, que ahora era vicedirectora de un colegio, me ofreció unas horas de inglés. De algún modo, dejaba conforme a mi padre y a mi madre con esa primera elección laboral; tal vez, incluso, a mí mismo. Para mi padre, demostraba que “mi título servía”; los años de estudio no habían sido en vano; por otro, mi madre estaría conforme en su orgullo con ese trabajo (más aún por su influencia directa) y por mi parte, entonces me conocía poco y ciertas garantías que rápidamente parece entregar el mundo a un adolescente –sobre todo a un adolescente de clase baja– eran suficientes: el trabajo pagaba mis estudios y algún otro gasto de fin de semana. Así que, apenas un verano mediante, había salido del idioma por una puerta y ahora reingresaba por otra. Di clases en aquel colegio durante siete años.

The past

Mi conocimiento del árbol genealógico paterno llega hasta mi bisabuelo, Samuel Scott, quien ya se movía por la pampa a comienzos del siglo XX y que engendro diez hijos. Mi abuelo, Eduardo, nacido en 1909, era el mayor. Pero Samuel (o Sámuel, quién sabe) había nacido de otro hombre que acaso hacia 1870 o 1880 había llegado de Irlanda. Todavía desconozco el nombre de ese hombre. El que se habría hecho a la mar. El verdadero emigrado. El que habría nacido y crecido en otra lengua.

Another version

Pero el origen del relato es siempre bastardo y múltiple. Porque por otro lado, hace pocos años, una prima de mi abuelo, una mujer lúcida que superaba los noventa años, contó que en realidad mi apellido era escocés. Habría habido un hombre, supongo, un solitario escocés que habría sido recibido en una comunidad de irlandeses. Y también de vascos.

The train

Lo cierto es que sigo sin aprender y queriendo aprender ese idioma. En verdad, creo que me gustaría habitar esa lengua, y por eso siempre fantaseo con vivir –o al menos morir en Londres, en Dublin, en Manchester–. En épocas deplorables, melancólicas, me digo que nunca terminaré de adquirirlo como desearía, porque nunca podría deshacerme del todo de mi lengua materna. Podré saber más palabras y expresiones, pero siempre sabré y no sabré inglés. Pienso que eso descubren, aceptan y utilizan los traductores: nadie sabe un idioma; nadie lo aprende ni lo adquiere nunca del todo, porque tampoco nunca aprendemos ni adquirimos ni entendemos del todo nuestro propio idioma y si somos del todo sinceros, nunca aprendemos ni adquirimos ni entendemos del todo el lenguaje en sí. Sólo se pueden aprender palabras, frases, expresiones, como remiendos, fórmulas o parches, bastante circunstanciales. Ahora me alivia, me libera y me regocija ese descubrimiento. Tal vez, me digo, hayan sabido lo mismo los profesores de Oxford, los autores de Streamline English Destinations, aquel libro de tapa bordó, entretenido y diverso, tan concreto como imaginario que, tampoco lo olvidaré nunca, tenía en la tapa la imagen de un tren nocturno, con su luz amarilla y ciclópea en la frente, deslizándose a toda velocidad sobre las vías, siempre corriendo insomne y hacia adelante.