Homo Enigma

› Por Rodrigo Fresán

Desde Barcelona

UNO Si a un secreto le va bien (el índice de mortalidad de los secretos es tan alto, su promedio de vida es tan bajo) se convierte en un enigma. Y, ay, Rodríguez viene de la resaca producida por las pausadas y supuestamente enigmáticas lentitudes de Mariano “El Plasmao” Rajoy (el apodo le viene de sus ruedas de prensa en la que les habla a los periodistas presentes desde una pantalla de plasma con el aire de alguien pasmado de y por sí mismo). Todo parece indicar que Rajoy (quien lo define como “madurar” sus decisiones, Rodríguez ya está podrido de tanta maduración) se ha creído aquello de su maestría para el manejo de los tiempos. Aunque Rajoy hace tiempo que no maneja. Ahora Rajoy choca. El conductor y líder salió averiado de las últimas elecciones admitiendo que el PP podría llegar a tener algún problema de comunicación cuando se trata de hacerles ver a los votantes las maravillas conseguidas. La creencia de que “no se explican bien” cuando todos entienden perfectamente lo que hacen y deshacen. Y chapa y pintura. Y la continuidad en esa indolencia gatopardiana que sólo provoca una mezcla de irritación y cansancio en Rodríguez al intentar convencerse en vano de que ahí, dentro de esa cabeza, hay algo que no sea sonido como de viento no corriendo o soplando, sino caminando despacito y resoplando, por un bosque que no deja ver los árboles. Pero a no confundirse: Rajoy no es un enigma. Rajoy –nada más y nada menos, tal vez perversamente genial a su manera– es algo que no tiene solución.

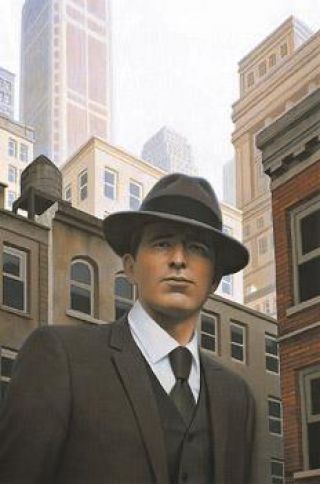

DOS Y la receta propuesta por Rajoy para el “nuevo” PP es “salir más, hablar más”. Ergo, Rodríguez tiembla más. Y huye, se va. Flota astralmente fuera de su cuerpo y se convierte en otro, en otra parte, lejos de personas que piensan que los únicos Los Vengadores son los de Marvel y no ubican a Patrick “John Steed” Macnee (RIP) y que Diana “Emma Peel” Rigg no es más que una secundaria de Juego de tronos; lejos de seres convencidos de que Rosy de Palma tiene algún tipo de talento; lejos de gente que pierde la cabeza por el nuevo Apple Watch, más caro en España que en casi el resto del mundo; lejos de decapitadores islámicos aquí y allá y en todas partes; lejos de los pronunciadores non-stop de la palabra “Grecia”. Lejano Rodríguez como una especie de opaco pero brillante Walter Mitty de Barcelona (Rajoy es como un Walter Mitty en Madrid; pero sus fantasías son tan previsibles y pasan por reincidir en presidencia inútil y, tal vez, aprender inglés sin tener que estudiarlo y poder decir “walking” sin hacer el gesto de caminar con sus deditos). Y el cuento antológico sobre la vida secreta de Walter Mitty –firmado por James Thurber– se publicó originalmente en el semanario The New Yorker, en 1939. ¿Y qué y quién se imagina Rodríguez que es cuando no es Rodríguez? Rodríguez se imagina como escritor de The New Yorker; como caballero en la mesa redonda y circular y viciosa en The Algonquin Hotel; como hombre con sombrero Fedora y traje de Brooks Brothers explorando las calles de Manhattan y entrevistando a sus anónimos pero épicos habitantes; como el gran cronista urbano Joseph Mitchell. Y Rodríguez lee todo libro que tenga que ver con la revista, historias corales y biografías singulares de sus directores y colaboradores, a menudo confundiéndose unas con otras hasta fundir vida y obra y lugar de trabajo. Sí, Rodríguez siempre quiso ser escritor; pero se bajó del tren algunas paradas antes (o antes de que descarrilara) y se quedó en redactor publicitario. De ahí, también, su interés por Joseph Mitchell (1908-1996). Mitchell quien en su fundamental El secreto de Joe Gould (Anagrama) traiciona y revela el enigma –degradándolo a secreto contante y sonante– de una suerte de mendigo ilustrado y enciclopédico quien dice estar escribiendo una monumental “historia oral del mundo”. Pero no. Mentira. Y el delator Mitchell hereda el estigma y maldición de Gould. Y deja de escribir. Y durante décadas acude a su despacho de The New Yorker para no hacer nada, a la espera de que se le ocurra algo. Hasta el fin de su vida –incluso redescubierto y celebrado con la antología total Up in the Old Hotel– Mitchell se la pasa recorriendo las calles de una ciudad que ya no es la suya, recogiendo objetos y ladrillos de edificios en demolición, arrastrando una depresión a la que se refería como “el perro negro”, y predicando una acaso paralizante “salvaje exactitud” para su oficio. Hay una película con/de Stanley Tucci que no está mal. Rodríguez la tiene en DVD y vuelve a verla cada tanto, cuando necesita convencerse de que escribir no compensa el horror de comprender que ya no se puede escribir y que, entonces, lo mejor es no meterse en ese callejón oscuro. De ahí que Rodríguez se abalanzara sobre la reciente biografía de su héroe –Man In Profile / Joseph Mitchell of The New Yorker, de Thomas Kunkel– para descubrir allí tantas cosas (como que a Mitchell le gustaba mucho pasar la aspiradora y podía dedicar horas a cepillarse los dientes); pero básicamente dos. Una (que Rodríguez sospechaba) en cuanto a que las piezas de Mitchell no eran rigurosamente ciertas y “exactas” (muchas personas se convertían en una, una conversación en una tarde era el producto de varias charlas a lo largo de años) y que estaban más cerca de la salvaje ficción que de la controlada no-ficción. Otra (sorpresiva, escalofriante) que Mitchell sí siguió escribiendo durante ese largo crepúsculo, y que el tema era él mismo, y que las páginas sueltas que quedaron, y a las que Kunkel tuvo acceso, no eran particularmente buenas. Sí: lo de Mitchell a secas no estaba a la altura de lo de Mitchell que era de otros pero que él –manipulando, reescribiendo– hacía suyo. Ese era su secreto.

TRES Algo parecido a lo que le sucede a Don Draper (y Mitchell se parecía mucho a Draper) en la última temporada de Mad Men antes de volver a ver la luz de una amanecer epifánico y cínico y coca-colesco. Rodríguez piensa en Mad Men y no puedo evitar el recuerdo del joven ejecutivo de cuentas Kenneth “Ken” Cosgrove. Uno de sus secundarios favoritos de la serie. Tuerto y emparchado, Cosgrove iba para escritor. Y Cosgrove de tanto en tanto publicaba locuras sci-fi-pulp bajo seudónimo que recordaban mucho a las del Kilgore Trout de Kurt Vonnegut. Historias con robots que funcionan mal y se suicidan, y títulos como “La mujer que puso un huevo y luego lo regaló”. Y Cosgrove también había colocado, con su verdadero nombre, un cuento en The Atlantic; que no es The New Yorker, pero casi.

The Atlantic –semanas atrás y para conmemorar el fin de la serie– “rescató de los archivos” el cuento en cuestión: “Tapping a Mapple on a Cold Vermont Morning”. Allí, un hombre camina perdido por un bosque a la busca de un arce para extraerle syrup para los panqueques de su desayuno. Y se pregunta por Don, por Peggy, por Peter. Y por Kodak y por Vicks y por Lucky Strike y por Dr. Scholl y por Clearasil. No está mal. Pero tampoco parece muy difícil. “Yo podría escribir algo como esto”, se dice Rodríguez.

Y esa mañana, en su escritorio de la agencia publicitaria Tangoz, Rodríguez abre una nueva carpeta y estrena un documento y comienza un cuento que empieza así y aquí.

CUATRO Y que aquí y así termina.

(Versión para móviles / versión de escritorio)

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina

Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()

Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux