Cómo hablar de lo que no se puede

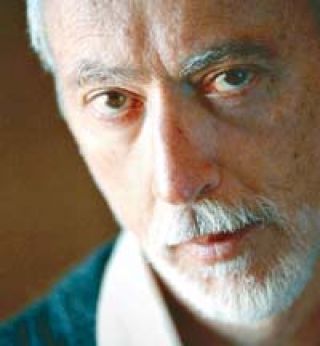

› Por Juan Gelman

“Sería para mí un timbre de honor que se hubiera prohibido un libro mío en Sudáfrica.” Son palabras que el sudafricano J.M. Coetzee, Premio Nobel de Literatura 2004, deslizó en una entrevista de 1990. “Nunca alcancé ese honor –agrega– y, para ser franco, tampoco lo he merecido.” Quién sabe. Las cinco novelas que publicó bajo el régimen de apartheid y su estricta censura no son precisamente inocuas. Esperando a los bárbaros, publicada en 1980, habla de un imperio instalado en una ignota geografía del futuro o del pasado, y bien puede entenderse como una sátira del Estado afrikaner. O como una lúcida reflexión moral sobre el experimento de diez mil años de civilización. La superposición de capas de sentido en las obras de Coetzee permite ambas lecturas y aun otras. Algunos de sus protagonistas de ficción parecen atrapados en un no lugar kafkiano y real a la vez. Son prisioneros de un tejido que enlaza su intimidad con un entorno preciso –Sudáfrica antes y después del fin del apartheid en 1994–, pero exploran mundos de la naturaleza humana que parecen conocidos. No lo son para el enorme talento literario de Coetzee.

Tal vez por ello sus textos atravesaron la malla de una censura que no dejó pasar los de otros autores. La Oficina de Control de Publicaciones (PCB por sus siglas en inglés) creada por el régimen se ocupaba de vigilar que libros y periódicos no criticaran o divulgaran los crímenes del apartheid, que los sudafricanos blancos de a pie no denunciaran a los sudafricanos blancos en el poder, y menos cuando iba en aumento la condena de la comunidad internacional al gobierno pretoriano de Pretoria. De manera que el ministro del Interior designaba a los censores y éstos se atenían a los seis incisos del artículo 47 (2) de una ley de 1974 para dictaminar si un libro podía circular en el país o era “indeseable”. Lo era si: a) incurría en “la indecencia o la obscenidad” u ofendía o dañaba a “la moral pública”; b) resultaba “blasfemo u ofensivo para las convicciones o sentimientos religiosos de cualquier sector de los habitantes de la República”; c) ridiculizaba o menospreciaba “a cualquier sector de los habitantes de la República”; d) dañaba “las relaciones entre sectores de los habitantes de la República”; e) perjudicaba “la seguridad del Estado, el bienestar general o la paz y el orden”; f) sacaba a luz cualquier elemento “indecente, ofensivo o dañino de cualquier procedimiento judicial”. Moral pública, religión, orden y seguridad, Estado, justicia, todo estaba excluido para la palabra cívica.

Los censores seleccionados pertenecían, claro, al pequeño grupo de la intelligentzia afrikaner con credenciales impecables para el establishment, y no sólo se guiaban por las abarcadoras normas del artículo 47 (2); también por sus convicciones y los consensos no escritos de una conciencia social dominante: el probable lector era sin duda blanco, conservador y racista. Pero una investigación de Peter D. McDonald, catedrático de la Universidad de Bristol que hurgó en los archivos y expedientes de la PCB, revela que en el caso de Coetzee los censores que le tocaron en suerte tenían una mente abierta y/o se rindieron ante su fuerza literaria. No sin objeciones.

La novela In the Heart of the Country (1977) pasó por la lupa de tres censores que cuestionaron la escena de la violación de la blanca Magda por el peón de campo negro Hendrik, otros tramos con sexo muy explícito y una mención a la indiferencia de Dios para con el sufrimiento humano que lesionaba el fundamento mismo de la ley en vigor, es decir, “el reconocimiento del compromiso permanente de la población de la República de Sudáfrica de vivir una existencia cristiana”. Había mucho de “indeseable” en el relato, pero los censores recomendaron calurosamente su publicación: el vigor del estilo atemperaba –dijeron– “los atisbos de literatura de protesta” que encontraban en una novela “extraordinariamente bien escrita”. Y sumaban un argumento tranquilizador: “Sólo la leerán intelectuales... y por su densidad no será accesible para cualquiera”. El dictamen aprobatorio de E.H. Holtz, la censora de Vida y época de Michael K, es notable: “Esta brillante novela aborda cuestiones políticas delicadas en Sudáfrica. Contiene referencias y comentarios despectivos de actitudes del Estado, también de la policía y de sus métodos”, pero propone no prohibirla con una afirmación no menos notable: “Los probables lectores de esta publicación... considerarán que es una obra de arte y juzgarán que, aunque la trágica vida de Michael K transcurre en Sudáfrica, su problema es hoy de carácter universal y no se limita a Sudáfrica”.

Las conclusiones de los censores se elevaban a un comité ad hoc nombrado y dirigido por algún subdirector de la PCB que las aprobaba o rechazaba. Este proceso se prolongó dos meses para The Heart of the Country y apenas dos semanas para Vida y época de Michael K, ya publicada en Inglaterra en 1983 y premiada con el muy prestigioso Booker Prize. Esto influyó sin duda en que la decisión de declararla “no indeseable” se tomara con rapidez. Lo contrario habría acentuado el descrédito internacional de Pretoria. En los seis años transcurridos entre una novela y otra, el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas intensificaron su exigencia de que el régimen pusiera fin al apartheid, se sumaban más países a su reclamo de redoblar el embargo de armas contra Sudáfrica y se robustecía una curiosa paradoja: en el extranjero se consideraba a Coetzee “el gran escritor sudafricano”, en su país los censores lo calificaban de “gran escritor universal”. Es las dos cosas.

Tal vez por ello sus textos atravesaron la malla de una censura que no dejó pasar los de otros autores. La Oficina de Control de Publicaciones (PCB por sus siglas en inglés) creada por el régimen se ocupaba de vigilar que libros y periódicos no criticaran o divulgaran los crímenes del apartheid, que los sudafricanos blancos de a pie no denunciaran a los sudafricanos blancos en el poder, y menos cuando iba en aumento la condena de la comunidad internacional al gobierno pretoriano de Pretoria. De manera que el ministro del Interior designaba a los censores y éstos se atenían a los seis incisos del artículo 47 (2) de una ley de 1974 para dictaminar si un libro podía circular en el país o era “indeseable”. Lo era si: a) incurría en “la indecencia o la obscenidad” u ofendía o dañaba a “la moral pública”; b) resultaba “blasfemo u ofensivo para las convicciones o sentimientos religiosos de cualquier sector de los habitantes de la República”; c) ridiculizaba o menospreciaba “a cualquier sector de los habitantes de la República”; d) dañaba “las relaciones entre sectores de los habitantes de la República”; e) perjudicaba “la seguridad del Estado, el bienestar general o la paz y el orden”; f) sacaba a luz cualquier elemento “indecente, ofensivo o dañino de cualquier procedimiento judicial”. Moral pública, religión, orden y seguridad, Estado, justicia, todo estaba excluido para la palabra cívica.

Los censores seleccionados pertenecían, claro, al pequeño grupo de la intelligentzia afrikaner con credenciales impecables para el establishment, y no sólo se guiaban por las abarcadoras normas del artículo 47 (2); también por sus convicciones y los consensos no escritos de una conciencia social dominante: el probable lector era sin duda blanco, conservador y racista. Pero una investigación de Peter D. McDonald, catedrático de la Universidad de Bristol que hurgó en los archivos y expedientes de la PCB, revela que en el caso de Coetzee los censores que le tocaron en suerte tenían una mente abierta y/o se rindieron ante su fuerza literaria. No sin objeciones.

La novela In the Heart of the Country (1977) pasó por la lupa de tres censores que cuestionaron la escena de la violación de la blanca Magda por el peón de campo negro Hendrik, otros tramos con sexo muy explícito y una mención a la indiferencia de Dios para con el sufrimiento humano que lesionaba el fundamento mismo de la ley en vigor, es decir, “el reconocimiento del compromiso permanente de la población de la República de Sudáfrica de vivir una existencia cristiana”. Había mucho de “indeseable” en el relato, pero los censores recomendaron calurosamente su publicación: el vigor del estilo atemperaba –dijeron– “los atisbos de literatura de protesta” que encontraban en una novela “extraordinariamente bien escrita”. Y sumaban un argumento tranquilizador: “Sólo la leerán intelectuales... y por su densidad no será accesible para cualquiera”. El dictamen aprobatorio de E.H. Holtz, la censora de Vida y época de Michael K, es notable: “Esta brillante novela aborda cuestiones políticas delicadas en Sudáfrica. Contiene referencias y comentarios despectivos de actitudes del Estado, también de la policía y de sus métodos”, pero propone no prohibirla con una afirmación no menos notable: “Los probables lectores de esta publicación... considerarán que es una obra de arte y juzgarán que, aunque la trágica vida de Michael K transcurre en Sudáfrica, su problema es hoy de carácter universal y no se limita a Sudáfrica”.

Las conclusiones de los censores se elevaban a un comité ad hoc nombrado y dirigido por algún subdirector de la PCB que las aprobaba o rechazaba. Este proceso se prolongó dos meses para The Heart of the Country y apenas dos semanas para Vida y época de Michael K, ya publicada en Inglaterra en 1983 y premiada con el muy prestigioso Booker Prize. Esto influyó sin duda en que la decisión de declararla “no indeseable” se tomara con rapidez. Lo contrario habría acentuado el descrédito internacional de Pretoria. En los seis años transcurridos entre una novela y otra, el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas intensificaron su exigencia de que el régimen pusiera fin al apartheid, se sumaban más países a su reclamo de redoblar el embargo de armas contra Sudáfrica y se robustecía una curiosa paradoja: en el extranjero se consideraba a Coetzee “el gran escritor sudafricano”, en su país los censores lo calificaban de “gran escritor universal”. Es las dos cosas.

(Versión para móviles / versión de escritorio)

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina

Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()

Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux